| 秩父三十四観音霊場巡り (第10番〜第15番・第17番) |

|

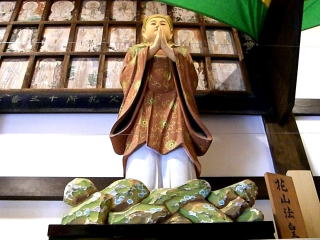

この時期になると、駅の至る所で秩父札所巡りの案内を見る機会が多くなります。 このムードに乗せられて、今回は 秩父市内の札所を一挙に巡ろうと計画を立てました。 インターネットの地図を辿っていくと、西武秩父駅から秩父駅の先まで沢山の霊場が点在しているのがわかります。 試行錯誤しながら、第12番野坂寺を起点に、国道11号・国道140号・国道299号沿いの寺院を主に巡り、第13番慈眼寺 へ戻るジグザグな12Km程度の巡拝マップを作成しました。 従って札所の順路は、バラバラに飛んでしまいました。 西武秩父線西武秩父駅に降りたったのが9時40分ですが、日曜日とあって札所巡り集団のほか芝桜観光の方も多く、駅は ごった返していました。 駅の傍を走る国道140号線 別称彩甲斐街道から、曇天ながらも武甲山がくっきりと眺められました。   西武秩父駅 国道140号線からの武甲山 彩甲斐街道を渡り南東に進むと寺院名碑が見え、札所立札の横に地蔵尊像が安置されていました。    寺院名碑 札所立札の横に地蔵菩薩像 拡大画像 駅から800mほどで、秩父三十四観音札所第十二番「仏道山野坂寺」の山門に着きます。 享保年間に建てられたという山門は、禅寺にふさわしく入母屋二重垂木の八脚門で、簡潔で重厚な建造物です。 山門の正面と裏面には、出迎え−見送るかのように木造の観音像が配置されています。 正面の「あずかり観音像」は、右側の怒り、中央の病い痛み、左側の煩い悩みの三つの顔を持っています。   山門 正面のあずかり観音像   山門 本堂側より 裏面の観音像 本堂の縁台の左手に、青銅の「ふれあい観音像」が鎮座しています。 ふくよかに微笑んでいるそのほっぺについ触れてしまいましたが、気持ち悪いくらい人肌に近い感触には驚きました。    本堂 一対の石灯篭 手水舎 正徳二年(1712) 造立    左の三地蔵像 右の三地蔵像 苔生した石灯篭   ふれあい観音像 拡大画像 十三尊仏像と掲げられた白壁の館を覗いてみると、(高橋敬秀氏の作品展) 見事に彫り上げられた十三仏が展示されていまし た。 その向かいの接待所では、お茶とお寺自家製梅干の接待に預かりました。    十三尊仏像館 虚空蔵菩薩と大日如来像 阿閃如来.と阿弥陀如来像    勢至菩薩像 観音菩薩と薬師如来像 普賢菩薩と文殊菩薩像    弥勒菩薩と地蔵菩薩像 釈迦如来と不動明王像 観音像二体   秩父の農村婦人の姿像 十三尊仏像館前に五層の石塔 本堂の右手に「呑龍上人」のお堂があり、子授け観音と呑龍上人が祀られております。   呑龍上人のお堂 堂内   お堂前 観音像と子育て地蔵像 お堂前 地蔵菩薩像 更に、「弁才天堂」「鳥獣供養観音菩薩」境内社の「稲荷大明神」が続いてありました。    五層の石塔 弁才天堂 堂内    三界萬霊塔 青銅の鳥獣供養観音菩薩像 拡大画像    境内社稲荷社 明神型鳥居 同 小社 白壁に沿った南側の門 直ぐの西武秩父線のガードを潜り羊山公園沿いに北へ進むと、民家脇の小道の先に「八坂神社」の鳥居が見えました。    明神型鳥居 天満神宮社 八坂神社社 人通りの少ないのどかな狭い道を更に進むと、肌色が生々しい「日限地蔵」を祀るお堂がありました。    地蔵堂 同 日限地蔵尊像 羊山公園沿いの狭い道 野坂寺から1Km弱国道299号線にでる辺りに、「秩父成田山」の寺院名碑が見えます。 羊山の中腹127段の石段を上った処に本堂がありました。    寺院名碑 永代常夜燈 全景    五層の石塔 水舎 水掛け不動像   鐘楼 127段の石段   本堂 本堂前 宋風獅子型狛犬 秩父成田山の前の信号を渡った直ぐに、幾つかの大きな石造がありました。 常楽寺の寺院名碑と鳥居も目の前です。    招き猫と恵比寿様の石造 地蔵菩薩像 狸の石造 第十二番野坂寺から1,000mほどで、秩父三十四観音札所第十一番「南石山常楽寺」の寺院名碑にでます。 どこそかのお寺の札参りツアーらしく、住職のガイドとお揃いの巡礼衣装を召した善男善女で賑わっていました。    寺院門碑 神明型鳥居 六地蔵像    聖観音像 地蔵菩薩像 大日如来像    地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 本堂 常楽寺参道を共有するかのように連なる鳥居群に惹かれ、坂道を登ってみました。 途中に坂氷金毘羅宮の案内板がある「上之台琴平神社」があり、頂上付近に「稲荷神社」がありました。    朱の神明型鳥居 上之台琴平神社 神明型鳥居 同 小社    延々と続く朱の鳥居 稲荷神社 神明型鳥居 鳥居前 お稲荷さま 昭和九年(1934) 造立    社殿 社殿前 お稲荷さま 社殿前 一対の石灯篭  社殿横に小社 国道299号を東に進み、坂氷交差点を北へ国道11号線にはいります。 国道は交通量が激しいにも拘らず歩道がないに等しく、側道を進みました。 途中の二叉路に「道しるべ石」があり、「左十番」の陰刻の通り東へ進路をとりました。   二叉路に道しるべ石 同 拡大画像 更に進むと、比較的新しい「道しるべ石」があり、「左十番から五番/札所へのみち/右九番」の陰刻がありました。 左を見ると遠めに摩利支天堂の案内杭が見えました。    道しるべ石 同 拡大画像 遠くに摩利支天像の案内 細い石組の階段を上ると、木々の合間から「摩利支天堂」が姿を現しました。 しかし、町指定有形文化財と記されていた摩利支天像には、拝観が叶いませんでした。   摩利支天堂の入口 石組の階段   お堂 堂内 第十一番常楽寺から800mほどで、秩父三十四観音札所第十番「萬松山大慈寺」別名「子安観音」に着きました。 通りに面して、大きな「延命地蔵像」が出迎えてくれていました。 石段の上り口左側に「庚申堂」、右に「道しるべ石」があり「みき十一番道」と陰刻がなされていました。   門前の延命地蔵尊像 拡大画像    寺院門碑 庚申堂 同 庚申供養の石塔 寛延元年(1748) 造立    道しるべ石 山門 水舎 宝永元年(1703) 造立   本堂 おびんずるさま    水かけ地蔵像 地蔵尊像 六地蔵像 第十五番少林寺に向かうべく、国道11号線を北へと戻ります。 途中に「道しるべ石」があり、「ひたり十一番」と陰刻がなされています。 国道11号の側道は巡礼道だったのでしょう。 随分多くの道しるべ石と出会うことが出来ました。   道しるべ石 国道11号線からの武甲山 宝永二年(1704) 造立 国道11号線から坂氷交差点を右に入り、秩父市街に向かいダンプの行き交う国道299号線を北西に進みます。 第十番大慈寺から1,700mで、街中の秩父三十四観音札所第十五番「母巣山少林寺」に着きました。 石段を上がると、左右に石仏などが並んで出迎えてくれます。 中には、頭部に孔雀模様の冠を被った珍しい「孔雀明王像」もありました。 隣の「道しるべ石」には、「ひたり十五番道」の陰刻がはっきりと読み取れました。    寺院門碑 境内 地蔵像二体 同 聖観音と地蔵菩薩像    同 剥落が進む地蔵像二体 同 観音像と地蔵像二体 同 地蔵像二体   同 孔雀明王像 同 道しるべ石 正面には、札所中唯一の白い漆喰塗り壁土蔵造りの本堂があり、札所巡りツアーの方々の参拝が延々と続いていました。    本堂 堂内 本堂前一対の石灯篭 正徳六年(1716) 造立    同 聖観音と地蔵像 同 地蔵像二体と如意輪観音 同 五輪塔・如意輪観音と地蔵像    同 六地蔵像 同 地蔵菩薩像 半僧坊    地蔵堂 同 地蔵菩薩像 青銅の聖観音像 境内には、縁に沿って沢山の石仏が配置されていました。    如意輪観音像 地蔵菩薩像 聖観音像    地蔵菩薩と聖観音像 如意輪観音像 地蔵菩薩像    同 剥落し判別不明な像と観音像 地蔵菩薩と聖観音像 地蔵菩薩像二体   五層の石塔 十三層の石塔 上野町交差点を左折し、秩父鉄道に沿って国道140号線 (彩甲斐街道) を北上します。  上野町交差点 途中右折し虚空蔵尊に向かう途中に「坂東西国四国/廻国順禮寶塔」と「馬頭観音の石碑」がありました。   坂東西国四国/廻国順禮寶塔 馬頭観音の石碑 民家の玄関に掲げられた看板に、「妙円寺別院/法華堂」の文字がかろうじて読み取れました。    小堂 同 浄行菩薩像 南無妙法蓮華経の文字塔 法華堂の前には、「上宮山虚空蔵禅寺」の寺院名碑と本堂に続く長い石段が続きます。 滾々と湧き出る水舎から水音のみが聞こえる森閑とした境内は、いかにも霊場という風情がありました。    寺院名碑と95段の石段 石段の終わりに石灯篭 森閑とした境内   本堂 湧き水の水舎 付近には、方位の神々を祀る「十二天神社」がありました。  林の中に十二天神社    社殿 同 中に社殿 裏に元十二天社の石碑 「花見堂」という名に惹かれて寄ってみましたが、集会所という感じでした。   花見堂 芝桜が綺麗 聖地公園交差点で左折し (П型の右上角部にあたる) 、秩父駅方面に戻ります。  日本百観音結願所入口 信号から直ぐの所に「太田上人宮地分身呑龍堂」の名碑があり、奥の方にお堂が見えました。  呑龍堂の名碑    呑龍堂 お堂脇 子を抱いた婦人像(?) お堂脇 水盤 明治二十五年(1892) 造立 更に進むと、一般住宅の前に「大師堂」の名碑が建てられていました。 よく見ると、物置と思えた小屋がお堂のようです。 庭に幾つかの石像が配置されていました。    全景 大師堂 堂内 弘法大師像    水盤 石灯篭 弘法大師巡拝の像  地蔵菩薩像 相生町交差点で左折し (П型の左上角部にあたる) 、秩父市内で直角に折れる国道299号線を南に秩父駅方面へと戻ります 。   相生町交差点 国道299号線からの武甲山 近道と思った裏道に嵌ってしまい右往左往していると、近所の物知りおじさんが「何番に行くの?」と親切に教えてくれま した。 第十番大慈寺から1,700m進み、やっと秩父三十四観音札所第十七番「実正山定林寺」の寺院名碑を見つけました。 俗称を「林寺」といい、林家個人の持寺だったということのようです。 狭い趣きのある境内に巡拝ツアーの一行が陣取り、般若経の合唱と打鐘の音で賑わっていました。 本堂前の「梵鐘」は、西国/坂東/秩父百番観音霊場の本尊とご詠歌を鋳出した珍しいもので、埼玉県指定有形文化財になっ ており秩父三名鍾の一つとしても有名です。    寺院名碑 鐘楼 同 梵鐘 宝暦八年 (1758) 再鋳    石灯篭 本堂 水盤 宝暦十一年 (1761) 造立 本堂の左側に「地蔵堂」があり、三基の石碑・石仏が祀られています。 またその隣りには、境内社の「諏訪神社」と「蚕影神社」が一つの社に収まっていました。   地蔵堂 三つの石碑・石仏   地蔵菩薩像 念仏供養塔と己待供養塔 延享二年(1745) 造立  諏訪神社と蚕影神社 定林寺を出てまもなく、「道しるべ石」に出会いました。 白いペンキではっきりとなぞられた、「左十七番道/右十八番道」の陰刻を読み取ることが出来ました。  道しるべ石 宝永二年(1705) 造立 そのまま裏道を南に向かい進むと、秩父鉄道秩父駅から続く国道208号線に出ます。 右折し、西に向かいます。 病院入口交差点を左折し南へ進むと、「地蔵堂」と「馬頭観音の石碑」に出会いました。    地蔵堂 堂内 地蔵菩薩像 馬頭尊の石碑 明治四十四年 (1911) 造立 更に進んだ突き当たりに、「爪竜寺」があります。    山門 本堂 本堂前 唐金の六角灯篭    現代的な顔立ちの観音像 恵比寿と大黒像 三界萬霊塔  青銅の地蔵菩薩像 第十七番定林寺から1,400mで、塀も山門もない秩父三十四観音札所第十四番「長岳山今宮坊」にでます。 明治維新時の神仏分離令により, 今宮坊は「今宮神社」と現在の第十四番「今宮観音堂」 に分けられたようです。 観音霊場としては、 当然観音菩薩を祀る観音堂に巡拝するのでしょう。 ここでも、大勢のツアー巡拝者に出会いました。 勢至堂の横にテントが張られ、臨時の接待所が設けられていました。    観音堂 一対の石灯篭 寺院名碑   水舎 水盤 享保十八年 (1733) 造立   地蔵を祀る小堂 同 延命地蔵尊像   勢至堂 勢至堂前の宋風獅子型狛犬 今宮観音堂から「今宮神社」は、御花畑駅に向かう道に沿って直ぐのところにあります。 今宮神社の入口に「秩父霊場発祥の地」と掲げられた立札があり、また境内にある 県の天然記念物に指定されているケヤキ の大木の空洞前にも「秩父霊場発祥の地」の古い木碑が建っています。 案内板の表示にある「秩父霊場発祥の地」は, 神仏習合時代の 今宮神社=今宮坊 を指すものであり、修験道の道場として栄 えたこの地から 秩父観音霊場が始まったことを意味するものと思われます。    神社門碑 秩父霊場発祥の地の立札 水盤 安政六年 (1859) 造立    武甲山の湧き水で秩父最古の泉 龍神池 欅の空洞に秩父霊場発祥の地の木碑 今宮の欅と八大権現社の鳥居   今宮弁財天 明神型鳥居 同 小社    水舎 さざれ石 馬頭観音像   清流の瀧 観音像    行者堂 同 役行者像 五層の石塔    今宮神宮 明神型鳥居 社殿 拡大画像   社殿前 宋風獅子型狛犬 社殿前 石灯篭 更に御花畑駅に向かい進むと、秩父七福神の弁財天「光臺山惣円寺」にでます。 境内には、新しい石造物が沢山配置されていました。    寺院門碑 不動明王像 七福神の石像    石祠 出世銭亀 念仏カエル   夢達観音像 七福神の石像    水盤に河童 真実の口 兎と亀の石像 本堂は、白壁のスマートな建物です。 隣の弁天堂には、「八臂大弁財天像」が祀られています。    本堂 華供養観音像 ゾウの石像    境内社 小社 弁天堂 八臂大弁財天像   南無阿弥陀仏の文字等 青銅の縁結び鳳凰観音像 境内に「六地蔵尊を祀るお堂」がありました。    地蔵堂 左の三地蔵像 右の三地蔵像 通りの向かいに、慈眼寺塔頭の「三尊院」があります。   全景 仁王像   宋風獅子型狛犬 一偶蛙    五層の石塔 社殿 三尊仏像 タバコ屋の角に「道しるべ石」かあり。「十三番入口/巡礼道/右十四番」の陰刻がありました。  道しるべ石 第十四番今宮坊から500mほどで、秩父三十四観音札所第十三番「旗下山慈眼寺」の山門にでます。 2005年5月に巡拝していますが、今回は改装が済んで「経堂」が開放されていたのでこちらに纏めて掲載しました。 「本堂 (観音堂)」は、小柄ながらも華麗な装飾を施した堂で、威風を払っています。 「薬師堂 .瑠璃殿」が開放されていて、御簾の奥に「阿眼薬師」「飴薬師」「雨薬師」などと呼ばれる薬師如来像が祀られてい るのが見て取れました。 あめ薬師と呼ばれる由来は、眼病平癒及び梅雨の雨と縁起物の飴に因んでいるそうです。    薬医門様式の山門 鐘楼 本堂前 石灯篭 正徳六年 (1716) 造立   本堂 (観音堂) 本堂 (観音堂)の側面   薬師堂瑠璃殿 堂内 薬師如来像 山門を潜って右側に、境内社の「福寿稲荷神社」があります。    福寿稲荷神社 朱の神明型鳥居 お稲荷さま 社殿  神社前 石灯篭 嘉永四年 (1761) 造立 今回の巡拝では、土蔵造りの「一切経堂」が公開されていました。 1,630巻の一切経が収められた六角輪蔵を右回しすることで、読誦したのと同じ功徳が得られるということです。 六角輪蔵の周りには、秩父霊場を開創したと伝いられる「十三権現者像」が見下ろしていました。    一切経蔵 通観法印と良忠僧都像 白河法皇像    花山法皇像 徳道上人と性空上人像 閻魔大王と倶生神像    医王上人と善光寺如来像 妙見大菩薩と蔵王権現像 熊野権現像    傳大士像 聖観世音菩薩と阿弥陀如来像 六角輪蔵 慈眼寺の東南の角に、「秩父十三番補陀所」の石碑と「地蔵堂」がありました。    地蔵堂 堂内 子育地蔵像 秩父十三番補陀所の石碑    地蔵尊像 欠損した千部供養の石碑 地蔵尊像 享保十七年(1732) 造立 西武秩父駅への連絡路を通り駅舎に着くと、改札までの仲見世通りは大勢の観光客で賑わっていました。 人を掻き分け、運良く15時5分の快速電車に間に合うことが出来ました。   西武秩父駅近道 仲見世通り 丁度羊山公園の芝桜まつりのシーズンとあって、野坂寺・少林寺・慈眼寺など徒歩で手軽にいける寺院には、巡拝者以外の 観光者も多く見受けられました。 今宮坊は僧侶の住居と思っていましたが、山号がつく寺院の扱いがされています。 また、今宮坊は「八大龍王宮 (今宮神 宮)」と「観音堂 (今宮観音堂)」の二カ所に別れており、二所参りをすることになっているようです。 慈眼寺は2005年5月に巡拝していますが、当時は改装中でした。 今回は改装も済み「経堂」「薬師堂」が開放されていた のでこちらに纏めて掲載しました。 各寺院では大勢の参拝者に出会うために、人が退いた後に石仏などの撮影をすることが多く、予想外に時間が取られました 。 予報では「曇りがちながら崩れない絶好のウォーキング日和」と云うことでしたが、実際には常楽寺の辺りから崩れだし、 大慈寺では最寄の駅までどうやって行き着くことができるのだろうかと不安になっていました。 幸に、大崩はせずに一通 り全ての工程を遂行することが 出来ました。 曇り勝ちの天候では、雨具の用意が必須だということを思い知りました。 |