| 谷中七福神巡り |

|

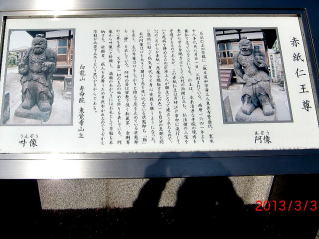

今回は、およそ250年前に始まったと言われる江戸最古の七福神「谷中七福神」を巡ることにしました。 前回巡った日本橋七福神は神社のみ8社で構成されていましたが、谷中七福神は、台東区・荒川区・北区の7寺院 だけで構成されています。 巡礼距離は約5.5Kmとありますが、途中の寺院にも立ち寄り石仏・石造物を拝観させて頂きますので、時間はかか ることが予想されます。 JR山手線田端駅北口を9時50分に降り立ちでした。 田端駅前通り (都道458号) を南へと進み、歩道橋 (東台橋) を渡り高台を下りながら進みます。    田端前北口 田端駅前通り (都道458号) 東台橋に向う 東台橋より田端駅前通り 300mほどで、東覚寺の別当寺「田端八幡神社」に出ます。 通りに面して大きな寺院名碑が目に付き、先を見ると2基の鳥居が続いています。 鳥居を潜ると、今来た高台からの道を戻るような感じで社殿への長い参道の石段が続きます。    神社名碑 明神型一之鳥居 明神型二之鳥居   社殿への石段 石仏が彫られた石灯篭 参道の途中に、小さな鳥居と小社が配置されている「田端富士塚」があります。 高さが4.5mあるとの事ですが、上り坂の途中に配置されているために富士というよりも境内社という感じを受けま した。 富士山から運んだと思われる溶岩が、唯一富士塚の雰囲気を思わせました。 富士塚は、稲荷社のほかに田端冨士三峯講が奉祀する冨士浅間社と三峰社が配置されていました。   田端富士入口 田端富士全景    浅間社 神明型鳥居 田端山元講の石碑 同 社殿   稲荷社 明神型鳥居 同 社殿    三峰社 同 社殿 山頂から上り口を臨む 石段を上り切ると、正面に拝殿が見えます。    石段の途中から拝殿が見える 手水舎 不動明王立像    石灯篭 宋風獅子型狛犬 拝殿 大正六年(1917) 造立 田端八幡神宮と隣り合わせに、赤紙仁王像が目に付く「不動堂」があります。 病のある人が、平癒を祈願して患部と同じ場所に赤紙を貼ると直ると信じられています。 病気が回復した人は感謝の意を込めてワラジを奉納します。なぜワラジかといえば、仁王様が日夜お見舞いに歩かれ ているからだそうです。私も、肩痛治癒のため赤紙とワラジを探しましたが、不案内のため断念しました。 赤紙は、定期的に除去されているのかほとんぼ真新しいものでしたが、既に寸分の隙間も無いくらいに貼り尽くされ ていました。    東覚寺の寺院名碑 赤紙仁王尊の名碑 不動明王像と両脇侍像    赤紙仁王尊像 元の赤紙に王尊 奉納されたワラジ   不動堂 堂内 不動明王像 赤紙不動の後ろが、谷中七福神の一つ福禄寿を祀る「白龍山寿命院東覚寺」です。御府内八十八ヶ所など多くの霊場 の札所でもあります。 境内に入るとまず、阿弥陀仏と大日如来二体の金色の像が目を惹きました。 本堂の前には、我が家のと同じ小振りの狛犬が配置されていました。    山門 山門横 六地蔵像 同 可愛い地蔵尊    境内 青銅の降三世明王像 鼓翼平和観音像    宝篋印塔 宝塔 紅梅に包まれて如意輪観音像    三基の石造物 同 庚申の青面金剛像 金色の阿弥陀仏像 享保三年(1718) 造立    弘法大師像 獅子に乗る文殊菩薩像 犬猫之墓碑と水子地蔵像    本堂 本堂前 小さな狛犬 本堂前 金色の大日如来像    弘法大師供養塔の後ろに石仏群 同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像    同 石碑に彫られた石仏像 同 二体の地蔵像 同 地蔵菩薩像 宝永○年(1704~1710) 造立 貞享五年(1688) 造立 寛文十年(1670) 造立 田端駅前通りを渡り東へ進むと、与楽寺坂の坂道標柱がありました。 立派な名ですが、何の変哲もないなだらかな坂道でした。    田端駅前通り 坂道標柱 与楽寺坂 坂道の突き当たりに、江戸六阿弥陀参詣・御府内八十八ヶ所霊場などの札所を務める「寶珠山地蔵院與楽寺」があり ます。 門前には、様々な札所を記した石碑群と「賊除けの地蔵伝説」の説明板が配置されています。    ----------------------------------------------- 様々な札所を記した石碑群 ---------------------------------------------- 整然とした境内には、見事な紅梅白梅がアクセントをつけていました。 目的の南北朝時代の石の仏塔「四面四仏石塔屋」は、中庭に設置されているらしく拝観が叶わなかったのが残念です 。 阿弥陀堂の横に、竿部に庚申供養の文字と猿が正面・右面・左面にそれぞれ陽刻されている「庚申の四角燈籠」があ りました。    寺院名碑 境内 入口の石灯篭    弔霊堂 本堂 鐘楼    宝塔 9層の石塔 笠付六面幢 寶暦七年(1757) 造立    墓入口 六地蔵 同 左の舟形光背浮彫立像 同 中央の丸彫立像三体 元禄十三年(1700) 造立 左端 元文四年年(1739) 造立    同 右の舟形光背浮彫立像二体 阿弥陀堂 庚申塔の四角灯篭    本堂横のお堂 5層の石塔 線彫りの九蓮観音像   聖観世音菩薩像 聖観世音菩薩像 与楽寺を北へ西日暮里方向へ進むつもりが、道を間違えて西へ向かい田端駅前通りに戻ってしまいました。 Uターンをして軌道修正です。 開成中学に沿って左が向陵稲荷坂になっていますが、今日は直進です。    向陵稲荷坂 道灌山通り(都道457号線) 青雲禅寺への坂道 福禄寿の東覚寺寺から1400mほど歩いて、谷中七福神の一つ恵比寿を祀る「浄居山青雲寺」に着きました。 無駄に迂回したために、かなり歩いた感じがします。 本堂脇に、荒川区指定文化財の「滝沢馬琴の筆塚」がありました。    寺院名碑と右側に花見寺の名碑 本堂 滝沢馬琴の筆塚 恵比寿の青雲禅寺から100mで、谷中七福神の一つ布袋尊を祀る「運啓山修性院純光寺」です。 ピンクのの外壁には、色々な姿の布袋さんのタイルのパネルが転々と貼られており楽しい空間です。   布袋さんが一杯の外壁 寺院門    本堂 同 堂内 布袋尊像(転写) 南無日蓮大菩薩の文字塔 通りの左に、誰が見ても富士山と識別できるロケーションの富士見坂が続きます。 魅力的でしたが、時間的に富士山の眺望は無理と断じ先を急ぎます。  富士見坂 通りを更に進むと、「瑞応山南泉寺」がありました。 遊女達が商売繁盛に祈願した性神石が収められている「おまねぎ祠」は、本堂と共に柵の向こうにあり拝観を断念し ました。    寺院門 不動堂 団十郎不動の石碑    如意輪官能像 本堂 七層の石塔 南泉寺の壁面に「ろくあみだみち」の道標があります。江戸時代には六阿弥陀を巡拝する風習があって、与楽寺への

道標です。 「右やなか」「左たばた」と刻んでいます。右は谷中ぎんざの商店街に続き、左は今来た道灌通りへ戻るということ です。   「左たばた」の陰刻 「ろくあみだみち」と「右やなか」の陰刻 谷中商店街の入口付近に、商店街の喧騒をよそに「円妙山本授寺」がありました。   寺院名碑 本堂 谷中銀座商店街は、狭い道の両側に約70軒のお店が並んで賑わっていました。 日暮里駅から300mも離れており、坂の下と言う条件ながらこの賑わいは何でだろうと思います。 高低差4m・段数36段の階段上から谷中銀座を見下ろす「夕焼けだんだん」の風景は、下町情緒満載で夕焼けの 絶景スポットにもなっています。    谷中銀座商店街 商店街から夕焼けだんだん 夕焼けだんだんの階段 まだ早い時間でしたが、夕焼けだんだんを満喫し急に静かになる日暮里駅への道を北上します。  日暮里方面への道 JR山手線日暮里駅へ向う途中に、七面大明神社別当の「宝珠山延命院」に詣でました。 境内には、樹齢六百年を越えるといわれる都指定天然記念物大シイがありました。    寺院門 七面大明神安置の石碑 本堂 寛延三年(1750) 造立    七面堂 七面堂の石碑 釈迦如来像 万治三年(1660) 造立  東京都指定天然物の大シイ 更に進むと、日蓮上人様の作と伝えられる大黒天が鎮守として祀られている「大黒山経王寺」です。 由緒正しいのに谷中七福神には入っていないのですね。 総門(黒門)には、上野彰義隊の戦いでの弾痕がありました。    大黒天の案内板 文字塔 総門 (黒門)    上野彰義隊の戦いでの弾痕 (中央部) 山門 付門番所 文字念仏碑    大黒堂 手水舎 文字塔   本堂 薬師如来像 景勝の地であったことから月見寺とも呼ばれていた「長久山本行寺」がありました。 境内に、太田道灌が江戸城を築城した業績を称えるために築かれた荒川区指定文化財の「道灌丘碑」がありました。    山門 南無日蓮大菩薩の文字塔 月見寺の石碑    本堂 道灌丘碑 釈迦如来像  犬猫供養塔 本行寺先の御殿坂 (別名 乞食坂) を、日暮里駅へと下ります。 坂の右側は谷中霊園です。 日暮里駅手前で、谷中墓地に向かう階段を上ります。    御殿坂 日暮里駅 手前の階段 谷中霊園の、駅よりの道を東へと進みます。 日暮里駅南口辺りで、紅葉坂を谷中霊園へと上ります。    谷中霊園の入口 駅よりの道を行く 東京スカイツリーが遠望  紅葉坂 布袋尊の修性院から1000mほど歩き、谷中霊園の入口に谷中七福神の一つ毘沙門天を祀る「護国山尊重院天王寺」 がありました。 寺院門を潜ると、お釈迦様の身長と同じに作られたといわれる1丈6尺(約4m85㎝)の「銅造釈迦如来坐像」が目 に入ります。    モダンな寺院門 境内 左側に八基の石造物    青面金剛像と庚申の石碑 続く2基の庚申の石碑 続く庚申の石碑と青面金剛像 貞享四年(1687) 造立 元禄二年(1689) 造立 寛文三年(1689) 造立 元禄七年(1663) 造立    続く2基の庚申の石碑 六面菩薩 同 拡大画像 元禄五年(1692) 造立 貞享五年(1688) 造立 大正十二年(1923) 造立    石仏が彫られた石碑 小社 青面金剛像と如意輪観音像 正徳五年(1715) 造立 元禄三年(1690) 造立    宝塔 銅造釈迦如来坐像 同 拡大画像 元禄三年(1690) 造立    手水鉢 本堂 宝塔    学童守護の地蔵菩薩像 同 拡大画像 毘沙門堂    藁ぼっち 手水鉢 若柳観音菩薩像 天王寺の南側に、二体の石仏を祭る「地蔵堂」がありました。    神社名碑 地蔵堂 同 青面金剛像と地蔵菩薩像 天王寺から続く谷中霊園のさくら通りと称する中央の大通りは、 元は天王寺の参道でした。  谷中霊園 さくら通り さくら通りを進むと、寺院名碑がありその先に「安立院」が見えます。    寺院名碑 山門 本堂    六地蔵像 石灯篭 境内の三基の石造物    同 地蔵菩薩像 同 多宝塔 同 聖観世音菩薩像    供養塔の隣に南無将軍地蔵尊の石碑 同 拡大画像 地蔵像群    線彫り大黒天の石碑 同 拡大画像 11層の石塔  韓国の石像 更にさくら通りを進むと、「小平浪平」墓地の案内標識がありました。 38年間お世話になった日立製作所の創業者なので、ここはお参りしなくてはバチが当たります。    小平浪平墓地のの案内標識 小平家の墓地 小平浪平夫妻の墓標 更に、幸田露伴がモデルにした名作「五重塔」の跡が、公園風に都指定史跡「天王寺五重塔跡」となっていました。    石柱 五重塔焼失の推移 五重塔跡の礎石 南北に走るさくら通りと東西に走るぎんなん通りの交差を、右にぎんなん通りを行きます。  ぎんなん通り ぎんなん通り沿いに、難しい名前の「隋龍山了ごん寺」があります。   寺院門 本堂   -------------------------------- 欄干の彫り物 --------------------------------- 毘沙門天の天王寺から300m、ぎんなん通りの突き当りが谷中七福神の一つ寿老人を祀る「大道山長安寺」です。 狭い境内に、沢山の地蔵・羅漢・石塔などが配置されていました。 特に「板碑」は、鎌倉時代から室町時代に造られたものだそうで、台東区有形文化財に登録されています。    寺院門碑 三界萬霊の石碑 同 拡大画像    聖観世音菩薩像と阿弥陀仏の石碑 地蔵菩薩像 如意輪観音像と地蔵菩薩像    地蔵菩薩像 三層の石塔 文殊観音像    地蔵菩薩像 如意輪観音像 五層の石塔と佇む羅漢群    3体の羅漢と板碑 2体の羅漢と板碑 板碑2基 応永三年(1396) 造立 正安二年(1300) 造立 建冶二年(1276) 造立 弘安八年(1285) 造立    佇む羅漢群 西国廿二番の石碑 狩野芳崖の墓 安永五年(1777) 造立    如意輪観音像 地蔵菩薩像 如意輪観音像    聖観世音菩薩像 如意輪観音像 聖観世音菩薩像 長安寺の斜め前に、「無量山功徳林寺」があります。 整然とした境内の左側に、書院風の近代的なデザインをした本堂があります。    寺院名碑 角塔婆と本堂 九層の石塔    笠森稲荷社 神明型鳥居 同 社殿 同 お稲荷さま    石灯篭 五層の石塔 水鉢 功徳林寺の斜め前に、「感応山常在寺」があります。   山門 本堂 右に左に寺院を物色しているうちに、三崎坂通り (都道452号線)に突き当たりました。  三崎坂通り 三崎坂通りを渡り更に南下すると、江戸十大祖師安産飯匙の祖師由来「東京七面山」がありました。 今回は、瑞輪寺の境内東側の通りに面した「祖師堂」のみを拝観させていただきました。    寺院門 手水舎 手水鉢 天保三年(1832) 造立    百度石 妙吉龍神の石碑 鳥供養包丁塚   祖師堂 七面宮 この通りには、寺院が連なっています。 「佛到山無量寿院西光寺」です。 入り口には「足病平癒・韋駄天安置」と刻まれた石碑があったので、ちょっと立ち寄ってみました。    寺院門 本堂 閻魔王像 天保三年(1832) 造立    石仏群 地蔵菩薩像 韋駄天像と十一面観音像 「瑠璃光山長久院薬王寺」です。 本堂の横に、台東区有形文化財の「六十六部造立石造閻魔王坐像及び両脇侍像」がありました。 中央は閻魔王像で、右は閻魔王の判決を言い渡す司命像、左は判決内容を記録する従者の司録像です。    寺院名碑と山門 大日如来像 同 拡大画像    大師堂 庚申の石灯篭 手水舎    三界萬霊の六地像像 地蔵菩薩像と白衣観音像 閻魔王坐像と両脇侍像 享保十一年(1726) 造立  弘法大師の供養塔と本堂 「清林山和光院大泉寺」です。 境内に、種々の格好をした石像が配置されていました。    寺院名碑と山門 三界萬霊の地蔵菩薩像と回国供養塔 同 拡大画像    本堂 境内の石像1 境内の石像2    境内の石像3 境内の石像4 境内の石像5  宝塔 「光雲山法蔵院元導寺」です。    寺院名碑と寺院門 同 寺院名碑 本堂   三界萬霊の地蔵菩薩像 多宝塔 「倍増山宝城院金嶺寺」です。    寺院門 門の横に如意輪観世音の石碑 境内    不動明王率像 宝塔 本堂  家が紋の彫られた石砥灯篭 「円妙山大行寺」です。 重厚な山門に惹かれて入ってみました。    寺院名碑と山門 毘沙門天王安置の石碑 本堂    16層の石塔 慈母観音像 永代供養塔    韓国の石像 石像 地蔵像群 寺院塀の先に、言問通り (都道319号線) が見えます。  先は言問通り 言問通りの信号角に、入母屋造りの優美な「大法山一乗寺」があります。 狭い境内ながら山門・本堂、庫裏が同じ造りであり、見事に調和のとれた伽藍が並んでいます。 しかし、立派な門構えの山門から境内にかけて、一杯に駐車されているのにはガッカリしました。    山門 帝釈天安置の石碑 本堂    供養塔 魚籃観音像 地蔵菩薩像 言問通りを渡り、更に南下します。 突き当たりに、大黒天の案内標識が見えてきます。   言問通り 突き当りが護国院 寿老人の長安寺から700mで、谷中七福神の一つ大黒天を祀る「東叡山寛永寺護国院」(別称 東叡山釈迦堂) に 出ます。 護国院は、寛永寺の子院ということで、山号及び寺号は本家の通りになっているようです。    寺院門碑 本堂 (釈迦堂) 大きな台座    手水舎 楽殿 念仏塔  本堂 欄干の彫り物 上野公園を右回りに不忍池へと向かいます。 この辺りから続く清水坂は暗闇坂とも呼ばれたそうですが、現在は面影もありません。   上野高校沿いの道 清水坂 (別名 暗闇坂) 上野動物園の辺り、森鴎外の旧居跡に建つ水月ホテル鴎外荘がありました。   水月ホテル鴎外荘 森鴎外居住之跡の碑 懐かしい喧騒が聞こえ始め、上野動物園に着いたなと感じました。    動物園を覗く 上には懸垂型のモノレールが走る 不忍池へ続く道 通りの向かいに「上野東照宮」の鳥居が見えました。 国指定重要文化財の「唐門 (唐破風造り四脚門)」は、修復工事中で拝観できず残念でした。 全部で48基ある「銅灯篭」は、寛永慶安年間に諸大名が奉納したもので、国指定重要文化財になっています 「石灯篭」は200基以上あり、ほとんどが現在の社殿の建築の年(1651年)に諸大名より奉納されたものです。 参道側の「大石鳥居」は、国指定重要文化財になっています。    明神型鳥居 階段を上った先には石灯篭群 寛永寺五重塔    神楽殿 和風獅子型狛犬 修復工事中の唐門 (壁絵)   手水舎 手水舎 明治六年(1873) 奉納 慶安四年(1651) 奉納    銅灯篭 --------------------------------- 参道の石灯篭 --------------------------------   参道入口 水舎門 明神型大石鳥居 寛永十年(1633)奉納 公園内に、動物園/博物館のトーテムポールの行先標識がありました。  トーテムポールの標識 トーテムポール前をさらに進むと、薬師仏を祀るパゴダ様式の祈願塔の丘の上に、ブラタモリでも紹介された

「顔だけ大仏」があります。 もともとは像高約6mの釈迦如来坐像だったのが、火事・震災など4度もの受難により現在では顔面部のみが レリーフとして保存され、これ以上落ちないでという願いをこめた「合格大仏」が配置されています。    ゴダ様式の祈願塔と合格大仏の案内板 途中に 宝塔 同 地蔵菩薩像   ゴダ様式の祈願塔 合格大仏 合格大仏の向かいに、「寛永寺の時の鐘」があります。 「日本の音風景100」に選ばれており、現在も朝夕6時と正午の3回鳴り響いているようです。  時の鐘 カラスが横切る 不忍池に向かう途中「花園稲荷神社」の鳥居がありました。 明神型鳥居の先に、参道の朱の鳥居が続きます。    明神型一之鳥居 参道の名碑 和風獅子型狛犬    参道の稲荷坂 明神型二之鳥居 手水舎   拝殿 お稲荷さま 南側の参道に花園神社の旧跡「穴稲荷 (忍岡稲荷)」がありました。 名の通り石窟の奥に社殿が収められています。    南側の明神型鳥居 石窟への朱の鳥居 お稲荷さま    石窟内 石窟内 社殿 右横の壁にも祠 一旦花園稲荷神社を出て「五條天神社」に向かいます。 実際には両神社は隣接していて、花園稲荷神社坂下の五條天神社と階段で繋がっていますが、参道から拝観したいと 思います。    五條天神社への道 神明型一之鳥居 神明型二之鳥居    石灯篭 手水舎 同 菊花型の手水鉢   拝殿 青銅の狛犬 不忍池への道を渡ります。  道を渡り不忍池へ 大黒天の護国院から上野公園内を1、300mほど歩き、不忍池の中之島に谷中七福神の一つ弁財天を祀る 「東叡山寛永寺辯天堂」に到達しました。 弁天堂までの参道は、縁日の屋台で埋め尽くされ池が隠れてしまっています。    不忍池 東叡山寛永寺不忍池弁天堂の石碑 不忍池の石碑    手水舎 ふく供養碑 弁天宮の門碑    弁天堂 拝殿 地蔵菩薩像と扇塚 いと塚    多宝塔 包丁塚 鳥塚   社殿 同 弁財天の石碑   中島の端に小社 神明型鳥居と社殿 弁天堂の右手に、大黒天を祀る「大黒天堂」がありました。 ここの大黒天も、七福神には入っていないようです。   大黒天堂 大黒天の石碑   魚塚 多宝塔 不忍池を離れて、正面の階段を上野公園内へと進みます。  不忍池から居水観音堂への階段 白梅の間から「寛永寺清水観音堂」を臨むことができます。 眺望のよい崖の上にに立つ朱塗りの大きな舞台は、京都の清水寺を彷彿させます。 舞台の欄干の中ほどに「月の松」があり、そこからは中之島の弁天堂が一望できます。    白梅の間から清水観音堂 階段を上り観音堂へ 手水舎    堂前の舞台 同 月の松から弁財天を臨む 清水観音堂    同 堂内 おびんずる様 同 拡大画像 観音堂横の伽藍 全ての七福神を拝観し終わりましたので、公園を散策しながら駅へと向かいます。 弁天堂から300m、上野駅不忍口に着いたのは14時30分です。 ロッテリアで遅い昼食を食べて帰路に着きました。    上野公園内の彰義隊の墓 駅へ向かう下り階段 上野駅不忍口 「谷中は寺院の屋根の下に町がある」と言われるくらい寺院が多く、70社以上有ると言うことです。 当初は、谷中近辺の寺院を相当数ルートに入れましたが、谷中霊園を過ぎてからは巡拝路に面した寺院のみの拝観に 絞りました。 それでもかなりの数にのぼり、駆け足参拝の寺院が多くありました。 谷中七福神は、毎年元旦から1月10日までがご開帳期間なので七福神像は拝観叶いませんませんでしたが、空いて いる期間なのでかえってゆっくりと巡拝ができました。 このルートは各所に坂が多くあり、夫々に由緒ある名前がつけられていることが印象的でした。 |