| 足立区富士塚巡り(2) |

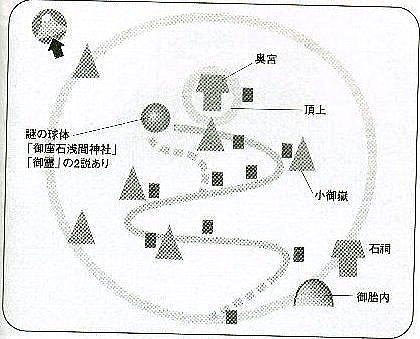

| 足立区は、現存する富士塚の数が江戸川区に次いで多い区です。 足立区では既に6箇所の富士塚を登頂していますが、今回の3カ所の富士塚巡りで足立区の富士塚は卒業したいと思います。 五反野富士から千住柳原富士へは荒川を渡るのですが、最寄りの千住新橋or堀切橋はかなりの遠回りになるので、小菅駅から北千住駅まで電車を利用することにしました。 9時40分に、JR常磐線綾瀬駅西口を出立します。高架沿いに西へ向かいます。 碑地詰めの角を右折し北へ進むと、高生垣の緑に合わせたようなグリーンの門扉が見えます。    綾瀬駅西口 高架沿いに西へ グリーンの門扉が見える 「稲荷山蓮華院觀音寺」です。 閉扉されていて参拝はかないません。 境内の足立区登録有形文化財「聖観音立像庚申塔」を拝観できず残念!。   前景 聖観音立像庚申塔(中央・転写) 寛文四年(1664) 造立 高生垣沿いに進み、次の角を右折し西へ向かうと鳥居が見えます。   高生垣の角を右折 鳥居が見える 綾瀬駅から250mで、旧五兵衛新田の鎮守「綾瀬稲荷神社」に着きました。 「一之鳥居」を潜ると、参道は社殿に向かい真っ直ぐに伸びています。 境内右側には、直ぐ脇に境内社の「三峯神社」と「手水舎」が配置されています。    前景 明神型一之鳥居 境内右側    同 三峰神社 同 手水鉢 同 社殿   同 手水舎 同 手水鉢 参道中央付近の「一対の石灯篭」と「明神型二之鳥居」を過ぎると、正面に「一対の神狐像」と落語家 三遊亭圓丈師匠により奉納された「一対の和風獅子型狛犬」が配置され、権現造りの「拝殿」の階段両側に懸崖の菊が飾られています。 本殿はガラスで覆われた覆殿の中に納められていて、反射で内部が確認できません。   一対の石灯篭 明神型二之鳥居 文化七年(1810) 造立    一対の神狐像 獅子型狛犬 一対の和風獅子型狛犬 平成十二年(2000) 奉納    天水桶 拝殿 本殿部分 境内左側には、左回りに「神楽殿」と 境内社「弁天社」そして「富士塚」が配置されています。    境内左側 神楽殿 富士塚 境内の北西部に、足立区登録有形民俗文化財「綾瀬稲荷神社富士塚(綾瀬富士塚)」の区画があります。 高さ3.5mほどの富士塚で、富士北麓から溶岩を貨車で運搬し、溶岩や丸石を配した専門的な築造です。 小ぶりながら本格的な造りですが、残念ながら登山は禁止の注意看板が立っています。 登山道は、手前から順にジグザクと道が切られており、「一合目~九合目」までキッチリ合目石が配置されています。 所々に「講碑・小御嶽岩・ご座石」が配置され、麓には「御胎内」もあります。     富士塚 明神型鳥居 手水鉢   石祠 御胎内    塚の西側 塚の東側 登山口碑    一合目石 講碑 二合目石    三合目~六合目辺り 三合目石 講碑    四合目石 五合目石 六合目石    七合目~頂上辺り 七合目石 小御嶽岩   八合目石 九合目石・頂上碑   御座石 頂上 浅間神社の祠 細いながらも人通りの多い道を、ジグザグに北へ進みます。 足立区と葛飾区を結ぶ特例都道千住新宿町線(県道467号線)通称 江北橋通り の高架に出ますが、更に直進して北へ向かいます。 一つ目の信号の先に、電柱に隠れて覆屋が見えます。   ジグザグに北へ進む 江北橋通りの高架   北へ進む 覆屋が見える 「綾瀬四丁目の馬頭観音」です。 相当に剥落した「馬頭観世音像」が祀られています。   馬頭観世音の覆屋 同 剥落した馬頭観世音像 道を戻り、江北橋通りの高架の階段を上り綾瀬川に架かる五兵衛新橋を渡ります。 頭上を首都高速6号が走ります。 橋から綾瀬川を眺めると、周辺の住宅より水面の方が高いように見えます。 五兵衛新橋を渡り、高架の階段を下り 江北橋通りを西へ向かいます。 直ぐの信号を渡り白壁に沿って進むと、寺院門が見えます。   道を戻る 江北橋通りの高架の階段を上る    綾瀬川 五兵衛新橋 高架を下りる    江北橋通りを西へ 白壁に沿って進む 寺院門が見える 觀音寺から650mで、荒川辺八十八ヶ所霊場50番札所の「真光山荘厳院長性寺」に着きました。 境内の左側には、「無縁仏塔」自然石の「馬頭観音碑」「宝篋印塔」「地蔵堂」が配置されています。 無縁仏塔群の頂部に立つ阿弥陀如来像には、「奉造立庚申供養」の陰刻があります。 地蔵堂の前に立つ「一対の石灯篭」の竿部には、それぞれ三地蔵 左右で六地蔵が陽刻されています。   前景 寺院名碑  境内の左側    同 無縁塔 同 阿弥陀如来像 同 手水鉢 寛文四年(1664) 造立   同 馬頭観音碑 同 宝篋印塔    同 地蔵堂 同 石灯篭 左側の三地蔵 同 石灯篭 右側の三地蔵    同 堂宇内 同 水子供養   同 延命地蔵尊 同 水子地蔵像 享保四年(1719) 造立 境内の右側には、「弘法大師千百五十年御遠忌供養塔」「弘法大師八百五十年御遠忌供養塔」「手水舎」「弘法大師千百年御遠忌供養塔」「六地蔵」「弘法大師碑」「聖観音菩薩像」が配置されています。  境内の右側    同 二基の弘法大師御遠忌供養塔 同 手水舎 同 弘法大師千百年御遠忌供養塔    同 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 同 弘法大師碑   同 聖観音菩薩像 同 拡大画像 正面には「本堂」を中に、左側に青銅の「弘法大師像」、右側に「十三層の石塔」が配置されています。    弘法大師像 同 拡大画像 十三層の石塔   天水桶 本堂 江北橋通りを西へ向かい、ガスト西綾瀬店の角を左折します。 右手の先に、覆屋が見えます。    江北橋通りを西へ ガスト西綾瀬店の角を左折 覆屋が見える 「西綾瀬2丁目の地蔵尊」です。 朱の座布団を背に、朱の衣装に袈裟をかけた「地蔵菩薩像」が安置されています。   地蔵の覆屋 同 地蔵菩薩像 V字ターンして江北橋通りに戻り、東武伊勢崎線のガードをくぐり抜けると地蔵の碑が見えます。    V字ターンして江北橋通りに戻る 東武伊勢崎線のガード 碑が見える 「六地蔵(建碑の疏)」です。 比較的新しい六地蔵を彫ったレリーフは「建碑の疏」とのことですが、"疏通or疏状?" どのような謂れなのでしょうか。。   建碑の疏 同 六地蔵像 二差路の足立三丁目交差点を右へ、江北橋通りを逸れて北西へ向かいます。 神社の玉垣が見えます。   足立三丁目交差点を右へ 玉垣が見える 長性寺から600mで、弥五郎新田村社の「西之宮稲荷神社」に着きました。 境内は、そのほとんどが舗装されていて広々とした空間となっています。 その空間に沿って、「三社殿」「神楽殿」「拝殿」が並んで配置されています。 三社殿には、境内末社の「鹿島社・天神社・水神社」が祀られています。 拝殿の右脇には、センサー式の手水鉢が配置されています。   前景 明神型鳥居 境内の左側    同 三社殿 同 堂宇内 同 神楽殿    拝殿 拝殿の右脇 同 手水鉢   境内の右側 東門 明神型鳥居 拝殿の右隣に、足立区登録有形民俗文化財の「西之宮稲荷神社富士塚(五反野富士)」が配置されています。 富士塚は閉ざされた柵の向こうにあり、近づくことはできません。 塚の高さは約3m、コンクリートで固められた黒ボク石は実際の富士山の岩が使われています。 塚の前には、「一対の石灯篭」と「一対の和風獅子型狛犬」が配置されおり、塚の脇左右に「登山記念碑」が並んでいます。 塚の全面には、「講碑・千住同行・出羽三山・二荒山(日光)」など多彩な碑が配置されています。 正面の登山道入口から左右の登山道が分かれていて、共に「合目石」が配されています。 右の登山道には、「浅間神社碑」「小御嶽神社碑」「御胎内」が見て取れました。 山頂には、「淺間神社の石祠」が安置されています。    柵に閉ざされている 神明型鳥居 塚の全容   一対の石灯篭 一対の和風獅子型狛犬   塚左脇の講碑 塚右脇の講碑    塚左面の講碑 塚右面の講碑 塚の側面

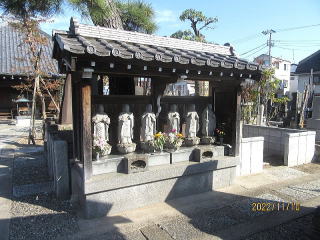

登山道入口 一合目石 左山道 二合目~七合目石 右山道 三合目~六合目石    同 二合目辺り 浅間神社碑 同 四合目辺り 御胎内 同 五合目辺り 小御嶽神社碑  山頂の石祠 路を戻り、江北橋通りを渡って南へ向かいます。 突き当りを左折し東へ進むと、石碑群の一角が見えます。    江北橋通りを渡って南へ 突き当りを左折 石碑群の一角が見える 「足立二丁目31の庚申塔」です。 「自然石の供養塔」「出羽三山供養塔」「青面金剛像の庚申塔」「線彫りの観音碑」が配置されています。 覆屋に安置されている足立区指定有形民俗文化財の「青面金剛像の庚申塔」は、二邪鬼を踏んでいます。    全景 自然石の供養塔 出羽三山供養塔    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 二邪鬼を踏んでいる 安永九年(1780) 造立  線彫りの観音碑 道を戻り西へ向かうと、小さな神社が見えます。   西に戻る 小さな神社が見える 「三十番神七面大明神社」です。 足立区内で1社しかない七面神社で、住宅街にひっそり佇んでいます。 鳥居の左側のブロック塀に沿って、形相の異なる3基の「青面金剛像の庚申塔」が並んで配置されています。    前景 明神型鳥居 三基の青面金剛像の庚申塔    同 板状駒型 同 駒型 同 板角柱型 享保十年(1725) 造立 享保七年(1722) 造立 文久二年(1862) 造立  社殿 来た路を東へと戻り、十字路を右折し南へ向かいます。 住宅の角に、石造群の一角が見えます。    来た路を戻り十字路を右折 南へ向かう 住宅の角に石造群 「足立二丁目36の庚申塔」です。 柵に囲われて、「庚申塚」「青面金剛像の庚申塔」「出羽三山巡拝供養塔」と 「庚申塚修復記念碑」が安置されています。  四基の石造    同 庚申塚 同 青面金剛像の庚申塔 同 出羽三山巡拝供養塔 文久二年(1862) 造立 寛政八年(1796) 造立 天保八年(1837) 造立 更に南へ向かうと、東京メトロ千代田線・JR常磐線・つくばエクスプレスが集中する高架をくぐり、首都高中央環状線の下を走る千住小松川葛西沖線(都道308号線)通称 平和橋通り に出ます。その先には、荒川の堤防が見えます。 平和橋通りを左折し南東に向かうと、東武伊勢崎線の高架下に東武ストアー小菅店が見えます。 東武ストアー小菅店を左折をすると、東武伊勢崎線小菅駅に出ます。 (この辺りは、頭上を高架が入り乱れて走っているようで落ち着かず馴染めません。) 西之宮稲荷神社から1,300m(綾瀬駅からでも3km弱)ですが、余裕を見て電車で北千住駅に向かいます。    更に南へ 電車・高速道路の高架 平和橋通りを南東に向かう    高架下に東武ストアー 小菅駅 ホームから東武スカイツリーライン荒川橋梁  小菅→ 11時20分、東武伊勢崎線北千住駅東口に着きました。 学園通りロータリー前のガストで、少し早めのランチを取ります。 40分ほど英気を養い、再び学園通りを東へ向かいます。 突き当りの学園東通りを左折→更に五差路を右折→突き当りを左折→直ぐの四つ角を右折 と右往左往しながら進みます。 やっと行き着いた「瑠璃山理性院柳原寺」は、山門不幸のため閉門されていました。    北千住駅東口 ガストでランチ 学園通りを東へ    突き当りの学園東通りを左折 五差路を右折 突き当りを左折   四つ角を右折 山門不幸の理性院 理性院の前の細路を、南東へ進みます。 神社の玉垣を左折すると、鳥居が見えます。   細路を南東へ進む 鳥居が見える 北千住駅から850mで、「柳原稲荷神社」に着きました。 徳川家康が江戸城造築に際して、江戸城の鬼門除けとして創建したとも伝えられ、社殿が鬼門である丑寅(東北)を向いているのはこれが理由とされています。 境内の左側には、「手水舎」と手水鉢の後方に「奉納碑」及び足立区登録無形民俗文化財の「柳原箕輪囃子之碑」が配置されています。。 境内の右側には、日枝神社を合祀している境内社の「高木神社」と「神楽殿」及び「富士塚」が配置されています。    前景 明神型一之鳥居 寺院名碑 境内の左側    同 手水舎 同 手水鉢 同 奉納碑 文政十三年(1830) 奉納 大正十三年(1924) 造立   同 柳原箕輪囃子之碑 同 一対の石塔   境内の右側 同 神楽殿   同 高木神社 明神型鳥居 同 社殿 正面には、入母屋造りの「拝殿」と「本殿」が出迎えてくれています。    拝殿前 明神型二之鳥居 拝殿 本殿 拝殿の右隣りに、足立区登録有形民族文化財「柳原稲荷神社富士塚(千住柳原富士)」が配置されています。 鳥居の先は施錠されているため、ブロック塀の上からの拝観になります。 高さ2mほどの富士塚で、富士北麓から溶岩を貨車で運搬し溶岩や丸石を配しているとのこと。 登山道は直線的に作られ、石段によって頂上に達するようになっています。 登山道には、左手の狛犬の顔が欠落している「一対の獅子型狛犬」「石猿」の石像と幾つかの講碑が配置され、頂上には境内社の富士浅間神社「社殿(石祠)」が祀られています。    明神型鳥居 塚の全景 石灯篭    一対の獅子型狛犬 石猿 社殿    --------------------------------------------------------- 講碑 --------------------------------------------------------   ------------------------------------ 講碑 ------------------------------------- 神社の西門を出て南へ向かうと、千住の街を東西に走る大踏切通りに出ます。 通りを突っ切り柳原一丁目児童遊園の横を抜けて、狭い道を道なりに南へと向かいます。 疑心暗鬼に歩を進めているうちに、十字路の右方向に電車の高架が見えました。 東武伊勢崎線の低い高架下を潜り抜けて進むと、京王本線の高架沿いに覆屋が見えます。    神社の西門 南へ向かう 大踏切通り    柳原一丁目児童遊園 道なりに南へと向かう 東武伊勢崎線の高架が見える    東武伊勢崎線の低い高架 京王本線の高架 覆屋が見える 「十一面観世音堂」です。 朱の衣装を纏った「十一面観世音像」が祀られています。   観音堂 同 十一面観世音像 京王本線の土手に沿って、西へ向かいます。 東武伊勢崎線牛田駅が見えましたが、道を挟んでその真向かいが終着の京成本線京成関屋駅北口です。 柳原稲荷神社から550m、12時50分に今回終点の駅に着きました。   京王本線 鉄道の土手沿いに西へ   東武伊勢崎線牛田駅 京成本線京成関屋駅北口 綾瀬駅から小菅駅間 3km弱 + 北千住駅から京成関屋駅間 1.4Km = 4.4Km程度の巡行でした。 ただ、観音寺は閉門・理性院では山門不幸のためいずれも参観ならず、また、三ヶ所の富士塚も登頂できず・・・些か不完全燃焼の気分で帰路につきました。振り返ってみれば 今回の富士塚は、三ヶ所共に稲荷神社の境内社です。関係があるのでしょうか。 |