| 荏原七福神巡り1 |

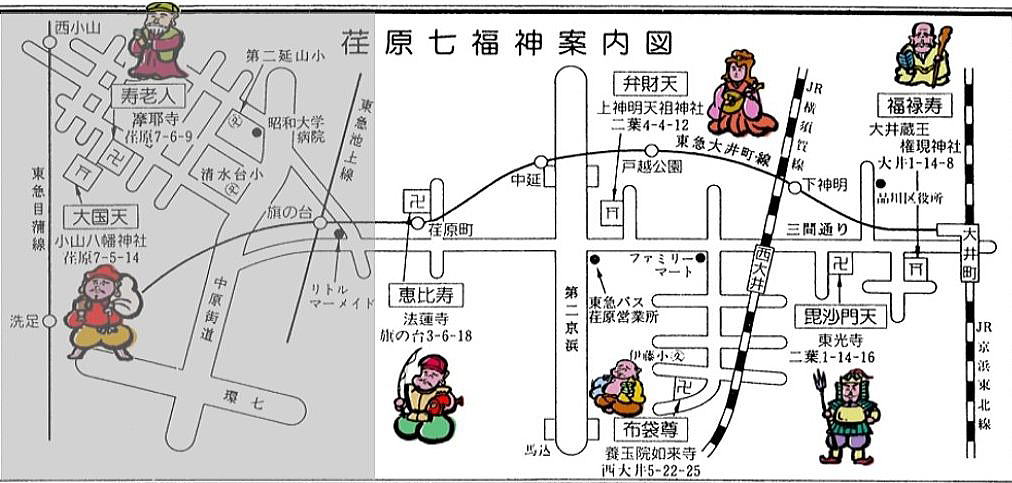

| 品川区を東西に横断する「荏原七福神巡り」を企画しました。 創立は平成3年で比較的新しい七福神ですが、平安末期に「小山八幡神社・大井蔵王権現神社」、鎌倉末期〜室町時代に「法蓮寺・上神明天祖神社・東光寺」、江戸時代初めに「養玉院如来寺・摩耶寺」が創立されという格調高い七つの寺院・神社を巡ります。 今回の行程は体力を考慮し、京浜東北線大井町駅~東急大井町線荏原町駅間の「福禄寿の大井蔵王権現神社」「毘沙門天の東光寺」「布袋尊の養玉院如来寺」「弁財天の上神明天祖神社」「恵比寿天の法蓮寺」5社と、経路に点在する寺院・神社・地蔵・庚申供養塔などをマッピングしました。  9時40分、京浜東北線大井町駅西口からのスタートです。 バス乗り場を西へ道なりに進むと、旧立会川沿いのビルの谷間パーキングの一画に、朱の鉄柵に囲われた社殿が見えます。    大井町駅地上出口 西口付近 イトーヨーカ堂の脇を西へ    突き当りを右折 次の角を左折し西へ 朱の幟が見える 「伏見玉光稲荷神社」です。    明神型鳥居 自然石の手水鉢 小祠   社殿前 一対の神狐像 社殿 更に道なりに西へ進むと、大きな樹の辺りに鳥居が見えます。  鳥居が見える 荏原七福神の福禄寿を祀る「大井蔵王権現神社」です。 権現台の鎮守として、大井権現台の地名の由来となった神社です。 社殿左横の「小社」に、木製の「福禄寿像」が安置されています。    前景 明神型鳥居 神社名碑    手水鉢 仲よし童像 社殿   福禄寿の小社 同 福禄寿像 直ぐの角を右折し北へ、東急大井町線の高架と並走する都道420号線に出ます。 都道420号線を西へ、品川区役所前交差点の5差路を南西へ、三間通りを進みます。 二葉一丁目の交差点を左折すると、左側に神社の樹木が繁って見えます。    直ぐの角を右折 都道420号線 品川区役所前交差点    三間通りを進む 二葉一丁目の交差点を左折 神社の社屋が見える 頭脳の守護神「脳天大神」「大照山相慈寺不動堂」です。 現在、金峯山修験本宗総本山である金峯山寺の東京別院となっています。 ここは修験本宗ということで、神仏習合 神と仏を祀っています。 看板に掲げいてる「脳天大神」とは、首から上の守護神だそうです。時間があったら、祓って頂きたい・・。 本堂左側には、「大黒尊天及び弁財尊天の小社」が配置されています。 本堂前 には、「水子地蔵像」と「 地蔵菩薩像」が配置されています。   脳天大神の看板 前景    一対の石灯篭 手水鉢 本堂   本堂左側 同 大黒尊天・弁財尊天の小社    本堂前 同 水子地蔵像 同 地蔵菩薩像 境内右側には、「天龍観世音菩薩のお堂」「稲荷社」「不動堂」が配置されています。 天龍観世音菩薩のお堂には 青銅の「天龍観世音菩薩」、不動堂には「一願不動明王像・子育地蔵菩薩像・延命地蔵菩薩像」が安置されています。  境内右側 三社    天龍観世音菩薩のお堂 同 天龍観世音菩薩像 お堂脇 不動明王像    稲荷社 朱の明神型鳥居 同 一対の神狐像 同 朱の社殿   不動堂 同 一願不動明王像・子育地蔵菩薩像・延命地蔵菩薩像 三間通りに戻り一つ目の角を右折すると、突き当りの壁の上に天祖神社の幕が掲げられています。 左折し壁に沿って道なりに進むと、四間通りに突き当ります。    一つ目の角を右折 突き当りの壁の上に・・ 天祖神社の幕    南側参道 更に西へ 四間通りに突き当る 旧下蛇窪村の鎮守「下神明天祖神社」です。 下神明天祖神社と「上神明天祖神社(蛇窪神社)」は、元は蛇窪村の同一神社が分立したと云えられ、上神明天祖神社と区別するために下神明天祖神社と称されているとのこと。 「天祖神社一之鳥居」の先の細い100mもの参道は、右側には大きな木が連なり左側は駐車場になっています。 参道の中ほどには「一対の宋風獅子型狛犬」「二之鳥居」、更に進むと 手押しポンプ式で亀形の手水鉢の「手水舎」が配置されています。 神明造りの「社殿」近くには、「一対の石灯篭」「神楽殿」体高1.4m・総高4mで都内城南エリア最大の「一対の和風獅子型狛犬」が配置されています。    前景 神明型一之鳥居 石灯篭    一対の宋風獅子型狛犬 神明型二之鳥居 百度石 昭和七年(1932) 奉納    手水舎 同 手押しポンプ式 同 亀形の手水鉢    境内 一対の石灯篭 神楽殿    一対の和風獅子型狛犬 拝殿 本殿 昭和八年(1933) 奉納 参道の左側には、願いを叶える「叶石」境内社の「小市郎稲荷社」が配置されています。   叶石 赤玉石    小市郎稲荷社 同 朱の明神型鳥居群    同 社殿の覆屋 同 一対の神狐像 同 社殿 四間通りまで戻り北西に進むと、交番の隣にお堂が見えます。   四間通りを北西に 交番の隣にお堂が見える 「鬼門除け地蔵」です。 東光寺の鬼門(北西)を守る鬼門除けの地蔵堂とのこと。 お堂には、四体の「地蔵菩薩像」が祀られています。   地蔵堂 同 堂宇内    ----------------------------------------------------- 同 地蔵菩薩像 ---------------------------------------------------- 寛政四年(1792) 造立 四間通りを南東に戻り、二葉一・二丁目交差点を過ぎた直ぐ左手奥に寺院門が見えます。    四間通りを南東に 二葉一・二丁目交差点 寺院門が見える 荏原七福神の毘沙門天を祀る「久遠山不動院東光寺」です。 石造りの「山門」をくぐると、参道の右側に「地蔵菩薩像」「道祖神」「聖観音菩薩像」「如意輪観音像」などの石仏が点々と配置されています。 参道の途中に、トイレ守護の「烏樞瑟摩明王堂」(中はトイレでした)があります。 烏樞瑟摩明王堂に入ると、神仏の像の前に「おまたぎをまたいで御参り下さい」の貼り紙と便器のような香炉があり、ここにお線香を立てて跨るというのが正式なお参り方法のようです。局所を浄化してくれるそうです…が、気味が悪いので遠慮しました。    前景 寺院名碑と山門 参道    参道 地蔵菩薩像 同 道祖神 同 地蔵菩薩像   同 地蔵菩薩像 同 聖観音菩薩像    烏樞瑟摩明王堂 同 お堂内 同 木製のおまたぎ   お堂脇 如意輪観音像 同 聖観音菩薩像 正面の「本堂」付近にも、「地蔵菩薩像」「如意輪観音像」「道祖神」とか「毘沙門天像・不動明王像」を両脇侍とする「聖観音菩薩像」など様々な石仏が配置されています

境内 同 地蔵菩薩像 本堂    地蔵菩薩像 如意輪観音像 道祖神    毘沙門天像 聖観音菩薩像 不動明王像    石仏群 同 阿弥陀如来像・如意輪観音像 二体の小坊主像 更に南東に進み、突き当りを右折し南西に進むと立会道路の五差路信号に出ます。 信号を南西へ向かい、突き当りを右折し南へ進むとNikonの会社名日本光学に因む光学通りに出ます。 光学通りを南西に進むと、道路際に背を向けてポツンと石碑が建っています。    突き当りを右折 立会道路の五差路信号 信号を南西へ    突き当りを右折 光学通りを南西に 石碑が建っている 品川区指定文化財で区内最古の道標 「元禄八年銘道標」です。 正面に「従是池上本門寺道」、左側面に「従是池上本門寺道」右側面に「南無阿弥陀仏」と陰刻がなされています。 説明板には、「この道は東海道と中原街道を結ぶ道の途中にあり、池上本門寺と九品仏方面に至る分岐点に建てられたもの。」と記されています。    元禄八年銘道標 同 正面 同 左右側面 元禄八年(1695) 造立 光学通りを南西に向かい、JR横須賀線(高架)・湘南新宿ライン(踏切)を渡ると直ぐ西大井緑地公園が見えます。    光学通りを南西へ (上)JR横須賀線・(下)湘南新宿ライン 西大井緑地公園 西大井緑地公園の隣りが「伊藤博文公墓所」です。 初代内閣総理大臣を務めた伊藤博文とその妻、梅子が眠る場所です。 墓所内は立ち入りができませんでしたが、門柱と門扉を譲り受けた伊藤門を見ることができます。    伊藤博文公墓所 (門扉越しに)墓所内 同 伊藤博文公胸像 直ぐの角を左折し、JR横須賀線の高架を右折し高架沿いに南へ向かいます。 高架から離れても道なりに南へ進むと、寺院の樹木が見えてきます。    直ぐの角を左折 高架を右折 高架沿いに南へ

道なりに南へ 寺院の樹木が見える 荏原七福神の布袋尊を祀る「帰命山養玉院如来寺」です。 「山門」の右横に、「龍神観音像」が配置されています。    前景 山門 龍神観音像 山門をくぐると、正面の崖を背にして「勢至菩薩像」「石灯篭」が、中腹には「千手観音菩薩像」「聖観音菩薩像」が、最上部には「鐘楼」が配置されています。 緩い上りのくねった参道には、「大井の大佛碑」「地蔵菩薩像」「布袋尊」などが配置されています。 参道の突き当りには、「五智如来 帰命山の石塔」が配置されています。  崖の正面 勢至菩薩像・石灯篭    崖の中腹 同 千手観音菩薩像 同 聖観音菩薩像   崖の上段 鐘楼 同 撞鐘    参道 同 大井の大佛碑 同 地蔵菩薩像    同 地蔵菩薩像 同 布袋尊像 五智如来 帰命山の石塔 広い境内には、左側に「客殿」「本堂(大雄寶殿)」、右側に「明王堂」「無量光殿」「阿弥陀堂」、正面に「五智如来堂(瑞応殿)」が П形に配置されています。 「本堂(大雄寶殿)」には、現在の御本尊であるお釈迦さま(品川区指定有形文化財)が祀られています。    客殿 同 座聖観音五智如来像 同 菊形水鉢    本堂(大雄寶殿) お堂左前 用水桶 お堂左前 三体の石仏    ---------------------------------------------------- 同 如意輪観音像 --------------------------------------------------- 「明王堂」には、御本尊とする不動明王が祀られています。 本堂と対面して、木造阿弥陀如来立像を安置する「無量光殿」、その屋上に通ずる階段を上ると眺望景観が素晴らしい高台で 創立当初の阿弥陀如来を安置する「阿弥陀堂」が配置されています。    明王堂 同 石灯篭 同 手水鉢

同 一対の石灯篭 無量光殿前 九層の石塔 同 地下:瑞光殿・階段:屋上へ   眺望景観の空間 阿弥陀堂 「五智如来堂(瑞応殿)」には、五智如来像(釈迦如来像・阿弥陀如来像・大日如来像・宝勝如来像・薬師如来像…品川区指定有形文化財)が祀られています。参道の「大井の大佛碑」とは、お堂に安置されている五智如来像のことです。 お堂の前には守護の「一対の金剛力士像」が、右横には三体の「地蔵菩薩像」と「勢至菩薩像」、裏には「聖観音菩薩像」「地蔵菩薩像」などの石仏と塔身に守護神が彫られた「石塔」が配置されています。    五智如来堂(瑞応殿) 堂内 五智如来像(転写) 堂前 一対の金剛力士像    同 手水鉢 お堂の左横 四体の石仏 同 地蔵菩薩像    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 無縁塔碑・勢至菩薩像    お堂の裏 聖観音菩薩像 同 石仏群 同 石灯篭    同 地蔵菩薩像 同 石塔 同 塔身部 守護神像 五智如来堂を左へ向かうと墓所になります。 墓所の入り口付近には、「五層の宝塔」円形の「萬霊塔」が配置されています。 萬霊塔の周りには、「如意輪観音像」「地蔵菩薩像」などが配置されています。  墓所への入口    五層の宝塔 同 上半身の石像 同 聖観音菩薩像    萬霊塔 左脇 如意輪観音像 右脇 地蔵菩薩像   同 念仏碑 同 地蔵菩薩像 西へ二つ目の角を右折し、急坂を北へ向かいます。 品川区立冨士見台中学校の先の突き当りを左折し、西へ進みます。 五差路を右折し北へ、品川区立原っぱ公園の先の信号を右折します。 直ぐの角を左折すると、神社の杜が見えます。    二つ目の角を右折 急坂を北へ 品川区立冨士見台中学校の先を左折    西へ向かう 五差路を右折 品川区立原っぱ公園    信号を右折 直ぐの角を左折 神社の杜が見える 上蛇窪村鎮守で、荏原七福神の弁財天を祀る「蛇窪天祖神社(上神明天祖神社)」です。 :境内の中ほどに、京都の伏見稲荷大社の分霊を祀る 境内社「法蜜稲荷神社」があります。 全体が綺麗にリニューアルされ、水を宝珠に掛けて願掛けをする「水掛宝珠」石の重さを重く感じるか軽く感じるかで願いが叶うか努力が必要か占う「おもかる狐石」願い事をしながら岩窪みに玉を投げ見事入れば願いが叶う「満願岩」普請時に敷地を固めた「づつき石」張子の「一対の神狐像」などが配置されてい面白い一画になっています。    前景 一対の石灯篭 神明型鳥居    境内社法蜜稲荷神社 同 一対の神狐像 同 一連の朱の明神型鳥居    同 水掛宝珠 方々に子狐像    同 覆屋 同 社殿 同 一対の張子の神狐像    同 おもかる狐石 同 満願岩 同 づつき石 境内を進むと、「一対の狛犬宋風獅子型」花手水の「手水舎」正面に 権現造りの「拝殿」が配置されています。    一対の宋風獅子型狛犬 手水舎 花手水 大正五年(1916) 造立   拝殿 本殿 拝殿の右横の鳥居をくぐると、参拝推奨順路が貼り出されていて、苦手な”白蛇ゾーン”に踏み入ります。 まずは「撫で白蛇」。この絡まった2匹の白蛇は夫婦で、大きい方が女性なのだそうです。そういえば、我が妻も態度が大きい!。 続いて「元宮蛇窪竜神社」。鳥居の右横に、全長8mもある蛇窪の守護神”白龍”が脅しをかけています。 銭洗いは飛ばして、社殿の手前の朱塗りの橋は「夢巳橋」と呼ばれています。社殿の右側に「白龍の滝」が流れています。滝壺近くの大きな石の上に、蛇の模様を施した石がありました。 「白蛇辨財天社」は、金運アップのパワースポットとして知られて大勢の女性が順番待ちをしていました。大分時間を置いて撮影をさせていただきました。   拝殿右奥 白蛇ゾーン 参拝推奨順路   ①撫で白蛇 同 白蛇の夫婦    ②元宮蛇窪竜神社 同 明神型鳥居 同 蛇窪龍神像   同 社殿前 一対の白蛇 同 社殿   朱の明神型鳥居 ④白蛇清水 銭洗い所   ⑤弁財天社 同 夢巳橋前 一対の狛蛇像   白龍の滝 同 蛇の模様を施した石    同 社殿前 一対の白蛇 同 社殿 同 帰路にも白蛇 神社前の道を北へ向かい、一つ目の角を左折し西へ進むと第2京浜(国道1号線)に出ます。 第2京浜に架かる中延駅前歩道橋を渡り、更に西へ進むと東急大井町線を走る電車が見えます。 東急大井町線の高架下をくぐり、更に西へ進みます。 突き当りの仲通りを右折し、神社の塀に沿って北へ向かうとお堂が見えます。    一つ目の角を左折 西へ進む 第2京浜に出る    中延駅前歩道橋を渡る 中延駅方向 馬籠駅方向    更に西へ サルスベリの赤が鮮やか 東急大井町線の高架下    突き当りを右折 仲通りを北へ お堂が見える 「旗の台3丁目の子育地蔵尊」です。 堂内には、「地蔵菩薩像」が祀られています。    全景 同 一対の石灯篭 同 円筒形の水鉢   同 お堂 同 地蔵菩薩像 お堂の左向かいに、神社の北参道が見えます。 仲通りを神社の塀沿いに南に戻り、神社の表参道に向かいます。   神社の北参道 同 石灯篭 旧中延村(現 旗の台や中延一帯)の鎮守「旗岡八幡神社」です。 「鎌倉道の標識」によると、旗岡八幡神社の前の道は鎌倉道のひとつで古来より鎌倉へと通じる道とのことです。 元は、隣りの法連寺の境内に社を立て八幡大菩薩像を安置したのが、旗岡八幡神社のはじめと云われています。 表参道には、「神社名碑」とその左右に歴史が古く柱組で保護された「一対の石灯篭」が配置されています。 続く石段の先に、「一対の和風獅子型狛犬」木柵で保護された「一対の石灯篭」に続いて 朱の「大鳥居」が配置されています。 境内には、左側に鉄管で囲われた「井戸」木枠で囲われた「手水舎」国登録有形文化財で高床式の造りの「絵馬殿」と「神楽殿」が配置されています。 境内中ほどにも、「一対の和風獅子型狛犬」があり、正面には朱色が鮮やかな鉄筋コンクリート造りの「拝殿」と八幡造りの「本殿」が建っています。 拝殿の左横には、新旧二基の宮神輿を納めた「神輿庫」があります。    前景 鎌倉道の標識 一対の石灯篭 明治三十六年(1903) 造立    一対の和風獅子型狛犬 一対の石灯篭 明神型鳥居 文化五年(1808) 造立 天明七年(1787) 奉納    井戸 手水舎 同 自然石の手水鉢    絵馬殿 同 内部 神楽殿    一対の和風獅子型狛犬 拝殿 本殿    神輿庫 同 旧神輿 同 新神輿 再び、神社の塀に沿って南へ向かいます。  塀沿いに南へ 荏原七福神の恵比寿天を祀る「八幡山法蓮寺 」です。 河内源氏の祖源頼信が源氏の白旗をなびかせ戦勝祈願した事が地名の「旗の台」の由来と伝わり、旗岡八幡神社とともに源氏ゆかりの寺として「八幡山」の山号がつけられています。 境内の左側には、「恵比寿堂」が配置されており、堂宇内には木製の「恵比寿天像」が安置されています。 境内の右側には、「永代供養塔」「日健上人六百五十遠忌供養塔」「宗祖日蓮大菩薩報恩塔」が配置されています。 門前と本堂前には、大きな「念仏塔」が配置されています。 境内の右奥には、荘厳な「本堂」が建っています。   前景 門前 念仏塔   恵比寿堂 同 恵比寿天像    永代供養塔 日健上人六百五十遠忌供養塔 宗祖日蓮大菩薩報恩塔    本堂前 念仏塔 本堂 境内から荏原町駅に抜けられる? 法蓮寺を出ると、すぐ目の前に東急大井町線の踏切があります。 踏切を渡り、12時30分 東急大井町線荏原町駅に着きました。   東急大井町線の踏切 荏原町駅 5kmほどの歩行でしたが、天候にも恵まれ又思ったほど傾斜のきつい坂道もなく さほど疲れは感じませんでした。 印象深かかったのは、 ・「東光寺」 トイレ守護の「烏樞瑟摩明王堂」 ⇒ なかなか立派なトイレでした。 ・「如来寺」 「阿弥陀堂」の屋上空間 ⇒ 眺望景観に癒されました。 ・「蛇窪天祖神社」 参拝スポットが多様な白蛇ゾーン ⇒ 蛇の模様を施した石がリアルでした。 ・「旗岡八幡神社」 自然石の手水鉢 ⇒ 龍吐の筒から流れ落ちる手水は初めてです。 |