| 荏原七福神巡り2 |

| 今回は、9月に行った荏原七福神巡りの残りの2社「大国天の小山八幡神社」「寿老人の摩耶寺」を計画しました。。 前回終了した東急大井町線荏原町の一つ先の旗の台駅からのスタートとなります。 旗の台駅を中原街道-旧中原街道沿いに進み、東急目蒲線不動前駅辺りで折り返し、東急目蒲線洗足駅付近の荏原七福神巡り2社まで、⊃の字の形で寺院・神社・庚申供養塔・地蔵などを巡ります。  10時、東急大井町線旗の台駅東口からのスタートです。 北へ進み、セブン-イレブン品川旗の台駅前店の向かいの道を東へ向かいます。 突き当りの踏切手前を左折し、次の角右に見える赤の幟に導かれて進むとマンション脇の路地の先にお堂が見えます。    旗の台駅東口 セブン-イレブンの向かいの道を東へ 踏切手前を左折    直ぐ右に赤の幟 マンンション脇に赤の幟が立ち連なっている 路地の先にお堂が見える 「旗ヶ岡子育て地蔵尊」です。 昭和2年池上線開通の翌年に、地域住民が電車事故に巻き込まれないように、周囲の安全を祈願して「子育て地蔵尊」が祀られたとのこと。    全景 お堂 同 子育て地蔵尊 道なりに北へ向かうと、東海道の裏街道とも云われ平塚宿で東海道と合流した中原街道(都道2号線)に出ます。 交差点の向こうに、少し離れた2つのお堂が見えます。    道なりに北へ 中原街道の交差点 道の向こうに2つのお堂 交差点を渡って直ぐが、こじんまりとした「木霊稲荷神社」別称 不思議稲荷 です。 木霊とは東京都認定天然記念物の樹齢四百年余の大欅をさすようで、昭和41年までこの地にあったようです。 屋根の下の梁と左右の柱が赤く塗られているのが、鳥居の代わりと見えなくもないかな?。    一対の神狐像 社殿 同 堂宇内 木霊稲荷神社の裏手に 「中原街道高札場跡の石碑」があります。 中原街道は、江戸から相模国中原御殿へ向かう主要な道であり、この辺りが交通の要地であったことを示しています。   札場の跡碑(正面) 同 品川郷碑(裏面) 更に、道を挟んで昭和大学上條記念館の敷地にお堂が見えます。  道の先にお堂が見える 品川区有形民俗文化財の「旗の台一丁目石造庚申供養塔」です。 お堂には、「石碑(?)」高さ92㎝・幅38㎝の安山岩の「板碑型庚申塔」小ぶりな「地蔵菩薩像」が祀られています。 板碑型庚申塔は、「品川区に現存する50基の庚申塔のうち3番目に古いもの」とのことです。  庚申塔のお堂    同 石碑(?) 同 板碑型庚申塔 同 地蔵菩薩像 寛文五年(1665) 造立 中原街道を暫く北東に向かい、26号線通り(都道420号線)と交差する平塚橋交差点を渡り、武蔵小山駅前通り商店街を横目に見ながら更に進むと旧中原街道の横道が見えます。 左へ、旧中原街道を北東に進むと覆屋が見えます。    中原街道を北東に 平塚橋交差点 武蔵小山駅前通り商店街    左が旧中原街道 旧中原街道を北東に 覆屋が見える 品川区指定有形民俗文化財の「戸越地蔵尊の庚申塔」です。 左側のお堂には、「唐破風笠付角柱型の庚申塔」と「板碑型の庚申塔」の二基が安置されています。 右側の覆屋には4つのお堂が配置され、蕩けていて判別が難しい「青面金剛像の庚申塔」「笠塔婆型石造供養塔」高さは台石を含めて2.4mの「延命子育地蔵像」上部が折れた「石造墓碑」の四基が安置されています。   全景 手水鉢    左側のお堂 同 唐破風笠付角柱型庚申塔 同 板碑型庚申塔 寛文六年(1666) 造立 延宝元年(1673) 造立   覆屋内のお堂1 同 板状駒型庚申塔 宝暦四年(1754) 造立   覆屋内のお堂2 同 笠塔婆型石造供養塔   覆屋内のお堂3 同 延命子育地蔵像   覆屋内のお堂4 同 石造墓碑 寛文二年(1662) 造立 更に旧中原街道を北東に進むと、住宅に挟まれてお堂が見えます。   北東に進む お堂が見える 「旧中原街道供養塔群」です。 街道に対し横を向いた感じのお堂には、「聖観音像」「馬頭観音像」「地蔵菩薩像」小ぶりの寒念仏供養の「地蔵菩薩像」四基の石仏が安置されています。    横を向いた感じのお堂 同 正面 同 聖観音像 貞享年間(1684~1687) 造立    同 馬頭観音像 同 地蔵菩薩像 同 小ぶりの地蔵菩薩像 元文元年(1736) 造立 延享三年(1746) 造立 桐ケ谷通りの信号を渡って更に進むと、マンションの角に大きな地蔵が設置されています。  マンションの角に地蔵の後ろ姿が見える 「子別れ地蔵」です。 かつてこの先にあった桐ヶ谷の火葬場に、我が子を亡くした親がここまで運び見送った場所であったと云われております。 「地蔵菩薩像」の脇に、乗っていただろうと思われる台石が並べて配置されています。   地蔵菩薩像 同 拡大画像 享保十二年(1727) 造立 マンションの角を左折し、北西に向かいます。 突き当りを右折し道なりに北東に進み、首都高速2号目黒線を正面に見る大きな四つ角を左折すると寺院の塀が見えます。 寺院門の左横に、神社の小社が配置されています。    左折し北西に向かう 突き当りを右折 道なりに北東に進む    先に首都高速2号目黒線が見える 四つ角を左折 寺院の塀が見える 寺院門の左横に「稲守稲荷神社」があります。    明神型鳥居 一対の神狐像 同 堂宇内 隣りは、「松園山寶林院安楽寺」です。 山門の上に、小ぶりの「一対の金剛力士像」が睨みを利かせています。 また山門の内側には、ひっそりと「宝篋印塔」が配置されています。 本堂内部の造りは、玉座の造りに準じた「上段の間造り」になっているようです。   前景 山門脇 地蔵菩薩像   山門上 一対の金剛力士像 山門内 宝篋印塔    境内 本堂 客殿 本堂の左横には、沢山の「石仏・石碑」が奥の墓地に向かって配置されています。 まず、白井権八・小紫の墓所「連理塚」塩を供えてお願い事をすれば必ず成就すると云い伝えられる「塩掛地蔵」悪夢を良夢に変える「夢違観世音菩薩」。更に、道路の拡張等々のため道の辻などにあった庚申像を移転した品川区指定有形文化財の「安楽寺供養塔群八基」及び「板碑」「馬頭観世音碑」「傘型灯篭」「三猿の石造」などです。馬頭観世音道標には、左面に「右桐ヶ谷/左目黒」の陰刻があります。   本堂左横 同 フクロウの石像   連理塚 同 拡大画像 延宝七年(1679) 造立    塩掛地蔵 同 拡大画像 夢違観世音菩薩    同 板碑 同 馬頭観世音碑 同 板碑型の地蔵菩薩像1 寛文十年(1670) 造立    同 馬頭観世音供養塔2 同 板碑型庚申塔3 同 青面金剛像の庚申塔4 延宝年間(1673-80) 造立 寛文九年(1669) 造立 寛政十一年(1799) 造立    同 青面金剛像の庚申塔5 同 板碑型庚申塔6 同 青面金剛像の庚申塔7 延宝元年(1673) 造立 延宝八年(1680) 造立 宝永八年(1711) 造立    同 馬頭観世音碑(道標)8 同 傘型灯篭 同 三猿の石造 大正十年(1921) 造立 本堂の裏手には、「無縁塔」「永代供養墓」更には目黒川の川辺にあるため70坪余りの自然水による池が現存しています。    無縁塔(側面) 同 正面 同 中心仏(地蔵菩薩像)   やすらぎ五輪塔(永代供養墓) 同 阿弥陀如来像    自然水の池 朱の石橋 石橋の先に地蔵菩薩像 神社の塀に沿って北西に進むと、塀のはずれに大きな鳥居が見えます。  塀に沿って北西に 西五反田一帯の鎮守の 「桐ヶ谷氷川神社」です。 長い参道の先には、目黒台の崖上に鎮座する社殿に向かう二連の石段が見えます。 石段の左手には、石樋とそれをうける水鉢がありますが全く水は流れていません。 石段の右奥には、かつては江戸七瀑布に数えられたという「氷川の滝」がありますが、現在は廃れてその名残りのわずかな湧水を見られるに留まっています。 氷川の滝の隣には、明治維新の志士らが鉄砲の標的として用いた「鉄砲石」があり、石の表面に無数の弾痕が残っています。 石段を上ると、「一対の宋風獅子型狛犬」が迎えてくれます。 更に、境内への石段を上ります。    前景 明神型鳥居 参道    石段 石樋と水鉢 氷川の滝    鉄砲石 一対の宋風獅子型狛犬 境内への石段 安政六年(1856) 奉納 石段を上りきると、目前に「手水舎」が配置されています。 境内には、権現造りの「拝殿」と「神楽殿」が配置されています。 片隅にあった「道標」には、「是より南海道」の陰刻があります。    石段を上りきると手水舎 手水舎 同 手水鉢    拝殿 本殿-拝殿 神楽殿   道標 北側参道 社殿の右側に、境内社「忍田稲荷大明神」が配置されています。 第三代将軍徳川家光をはじめ、伊達家・細川家などの大名からも崇敬が篤かったと伝わるお稲荷様です。    前景 明神型鳥居 境内 天保十三年(1842) 造立   一対の神狐像 社殿 北側参道を出て道なりに南西に進みますが、桐ケ谷通りの交差点を過ぎた辺りで右折左折の路地にはまります。 長応寺墓地の脇を抜けて突き当りを右折すると、左側に朱の幟が見えます。    北側参道を出て南西に 攻玉社中学校・高等学校→不動前駅方向100m 桐ケ谷通りの交差点    右折左折の路地 長応寺墓地の脇を行く 突き当りを右折  朱の幟が見える 「京極稲荷神社」です。 元々は丸亀藩(京極氏)の邸内社として創建され、明治維新後は地元有志で管理されています。 当稲荷神社のご神体は、豊受大神と申され、京都、伏見稲荷大の分神とも伝えられています。   前景 明神型鳥居   一対の神狐像 社殿 西へ向かい後地交差点を左折すると、ライフ武蔵小山店の一画にお堂が見えます。    西へ 後地交差点を左折 ライフ武蔵小山店の一画にお堂が 安産・厄除け・子育ての御利益がある「朝日地蔵堂」です。 九品仏浄真寺の開山珂碩上人が、修行のために夜明け前に寺を出て増上寺に向かう途中、この辺りで朝日が昇るため朝日地蔵と呼ぶようになったそうです。 お堂には、「地蔵菩薩像」が祀られています。 お堂の前には、品川区指定文化財の「道標」が配置され、正面に「左 碑文谷仁王尊/右 目黒不動尊/道」の陰刻があります。碑文谷道と目黒道の交差点に建てられたが、道路の拡張で反対側に移されたため指す方向が逆になっているとのこと。 お堂の奥にも、判別が難しい「道標」が配置されています。摩耶寺への道を示すものとのこと。    全景 手水鉢 石灯篭   地蔵堂 同 地蔵菩薩像 寛文七年(1667) 造立    朝日地蔵尊名碑 道標 道標 寛政元年(1789) 造立 明治三十四年(1901) 造立 後地交差点を右折、次の郵便局の角を左折し南西へ向かいます。 武蔵小山駅から100m位離れたpalm一番通りのレストラン レオンビアンコ武蔵小山店の隣りに、寺院門が見えます。    後地交差点を右折 郵便局の角を左折 南西へ  寺院門が見える 「興栄山朗惺寺」です。 通りからも正面に見える、コンクリート造りのオリエンタル様式の「本堂」が目を引きます。 境内の左側に、ポツンと「宝篋印塔」が立っていて、少し離れた墓地の入口辺りに「朗惺寺の庚申塔」などの石仏が並んで配置されています。    前景 本堂 宝篋印塔    石仏群 萬?明神碑 青面金剛像の庚申塔 宝永元年(1704) 造立    青面金剛像の庚申塔 青面金剛像の庚申塔 地蔵菩薩像 享保四年(1719) 造立 安永八年(1779) 造立   釈迦如来像 その他の石仏群 途中、palm一番通りと交差する東京で最も長いドーム型天蓋付きアーケード商店街「武蔵小山商店街パルム」に出会います。 更に南西に向い、都道420号線と交差する武蔵小山交差点を過ぎてからは道路の名称が八幡通りになります。 やがて二つ先の信号の辺りに、神社の玉垣が見えます。    palm一番通りを南西に パルム商店街→武蔵小山駅方向100m パルム商店街→中原街道方向600m   武蔵小山交差点 神社の玉垣が見える 「三谷八幡神社」です。 旧小山村字三谷(現在の荏原え3~5)の鎮守で、元禄年間に小山八幡神社から分社して創建したといいます。 境内の左側には、「手水舎」と「神楽殿」が配置されています。 未だ青々とした境内の芝生に、落ち葉で描いた♡マークが印象的でした。 木造権現造りの「拝殿」に対し、「本殿」は一部が鉄筋コンクリート造になっていて保護されています。    前景 明神型鳥居 鳥居脇 石灯篭    手水舎 同 手水鉢 落ち葉で描いた♡マーク    石灯篭 一対の石灯篭 二基の石灯篭   神楽殿 一対の石灯篭    一対の和風獅子型狛犬 拝殿 本殿 昭和三十二(1957) 奉納 拝殿の左側に、境内社の「出世稲荷神社」が配置されています。 「出世稲荷大明神」は、「地主稲荷」とも呼ばれた三谷地区の地主神です。    前景 神明型鳥居 手水鉢    一対の神狐像 社殿 同 社殿内 一対の神狐像 神社の左隣に、 「金山地蔵堂」があります。 お堂には、「地蔵菩薩像」が祀られています。 お堂の左側には、三基の「青面金剛像の庚申塔」と一基の「馬頭観音供養塔」の「金山地蔵尊石造物群」が配置されています。 昔は150m程南西の八幡通りと碑文谷道の辻にあったが、大正時代末期の耕地整理で現在の場所に移されたとのこと。    全景 社殿 同 地蔵菩薩像 昭和二十九年(1954) 再建    金山地蔵尊石造物群 青面金剛像の庚申塔 馬頭観音供養塔 昭和三十二年(1957) 再建 昭和二十九年(1954) 再建   青面金剛像の庚申塔 青面金剛像の庚申塔 正徳二年(1712) 造立 享保四年(1719) 造立 八幡通りを南西に進むと、立会道路に突き当たります。 左折し立会道路を南へ、セブン-イレブン西小山桜並木通り店の角を右折し更に次の信号を左折します。 荏原警察署江戸見坂交番の先に、寺院門が見えます。    八幡通りを南西に 突き当りを左折 立会道路を南へ    信号を左折 右手に江戸見坂交番 寺院門が見える 荏原七福神の寿老人を祀る「佛母山摩耶寺」です。 山門の左手前の覆屋に、品川区で最も新しい「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。 山門をくぐると、正面に銅葺き屋根の「本堂」が、境内の左側に「題目塔」と「釈迦堂(摩耶堂)」が配置されています。 「釈迦堂(摩耶堂)」には、品川区有形文化財の摩耶夫人(釈迦の生母)像が所蔵されているとのこと。   前景 フェンスで囲われている参道    覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 山門 昭和三十四年(1959) 造立   本堂 題目塔 明治十四年(1881) 造立   釈迦堂(摩耶堂) 同 堂宇内 木像摩耶夫人立像(転写)

聖観音菩薩像 無縁塔 道を戻り江戸見坂交番の角を左折しすると、先に石段が見えます。

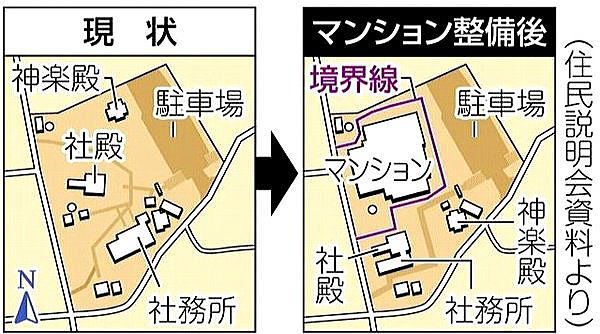

江戸見坂交番の角を左折 先に石段が見える 荏原七福神の大黒天を祀る「小山八幡神社」です。 小山の名の通り、区内随一の高台(標高35m)にて遠望良好で「しながわ百景」に選ばれています。 今年5月に「神社の境内にマンション計画」が発表され、氏子や住民の反対が出ているとのこと。   マンション計画 しながわ百景の眺望 石段を上り大きな「鳥居」をくぐると、「神楽殿」「社殿」などを残し、移設工事中の状態です。 着々と、マンション建設の為の整備が始まったのでしょうか。 縄張りをして、石像・石碑や石畳などが一括保管されています。    参道の石段 明神型鳥居 手水舎    神楽殿 拝殿 本殿    境内 移設用石像類の置場 同 一対の宋風獅子型狛犬 カラーコーンで仕切られた西側参道を出て、西へ向かいます。 突き当りを左折すると、神社の杜が見えます。    カラーコーンで仕切られた西側参道 直ぐの角を右 西へ    小菊が鮮やか ひたすら西へ 突き当りを左折 「厳島神社」通称 弁天神社 です。 フェンスには閂が掛っていましたが、「開けたら閉めてください。」との説明が貼られていましたので開扉して入らせて頂きます。 弁天池には、今は使用されていないと思われる「噴水塔」がニョキっと立っています。    前景 木製の明神型鳥居 朱のフェンス    朱の橋 弁天池 同 噴水塔   手水鉢 社殿 出て直ぐの角を右折し、道なりに東急目黒線の線路沿いを南西に進みます。 12時50分、東急目黒線洗足駅に着きました。    直ぐの角を右折 東急目黒線の線路沿いを南西に 先に駅が見える  洗足駅 6km強の歩行になりましたが、微風快晴に恵まれて心地よく目的の巡行ができました。 印象に残ったのは、「戸越地蔵尊の庚申塔」「旧中原街道供養塔群」「安楽寺供養塔群」「朗惺寺の庚申塔」「金山地蔵尊石造物群」など、方々からよく集められたものと感謝します。 残念だったのは、「小山八幡神社の境内にマンション計画」が進んでいて、既に移設工事が始まっていたことです。 また、武蔵小山駅から中原街道まで全長約618mの東京で最も長いドーム型天蓋付きアーケード商店街「武蔵小山商店街パルム」は、行きと戻りと2度もその賑わいを体感することができました。この辺りには、全長約330mのドーム型天蓋付きアーケードの「中延商店街」とか全長約1.3Kmの東京だけでなく関東エリアでも有数の長さを誇る「戸越銀座商店街」など人気の商店街が多いと感じました。 |