| 江戸川区富士塚巡り1(桑川・長島富士) |

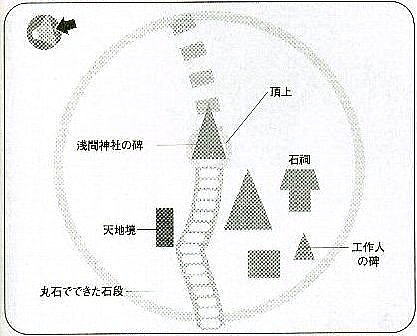

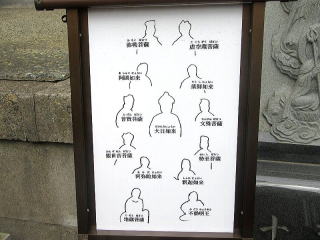

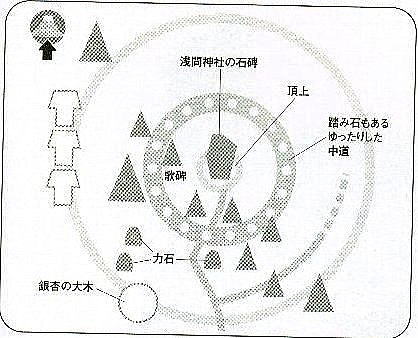

| 江戸川区は、東京都内で最も多く富士塚が残る区で18箇所を数えるとのことですが、実態を残すのは12箇所位です。 その内、平井地区の3箇所は登攀していますが、今回は葛西地区4箇所を計画しました。 調べるうちに、自分の体力を考慮し「桑川・長島」の2富士塚に絞りました。 併せて、江戸川区葛西地域で江戸の昔から続けられている弘法大師を祀る寺院等霊場を巡拝する江戸川区登録文化財行事「葛西大師まいり」があることを知り興味を持ちました。 葛西地区には 大師を祀る寺院や堂宇・民家が30か所ほどあり、長島・桑川組、船堀・宇喜田・小島組、仲町・新田組、雷組の五組に分かれて巡っているそうです。 今回は、長島・桑川組「智光院・称専寺・清光寺・正円寺・東善寺・梵音寺・自性院」の7寺院を計画に含め 葛西駅の北側を巡ります。 10時に、東京メトロ東西線葛西駅中央口を出ました。 駅前を、環状七号線(都道318号線)が南北に走っています。 車の喧騒の中を北へと進み、葛西親水四季の道との交差を右折します。 「笛吹く少年像」を横目に見て、北東へ進みます。 直ぐに、葛西橋通り(都道10号線)と交差しますが、更に北東を目指します。    葛西駅中央口 環状七号線 マルエツの辺り    先の葛西親水四季の道を右折 葛西親水四季の道 笛吹く少年像    葛西橋通り 葛西親水四季の道 葛西親水四季の道は、途中から桑川村と長島村の村境の道になります。 やがて変則三叉路に出会いますが、旧桑川村側に左折すると 直ぐ神社の玉垣が見えます。   村境の三叉路 左折直ぐに神社の玉垣 葛西駅から800mかかって、旧桑川村鎮守「桑川神社」に着きました。    神明型鳥居 手水舎 一対の石灯籠    境内 拝殿前 宗風獅子型狛犬 拝殿 拝殿の左側に、江戸川区登録有形民俗文化財「桑川の富士塚」があります。 登山禁止の立て札がありましたので、周りから拝観させていただきました。 高さ2mほどの塚で、全体はボク石(溶岩)と丸石で覆われています。 登山道入口に「左志石(力石)」、三合目辺りに「大願成就碑」「石祠」があり、五合目には「天地境五合碑」、頂上には「浅間神社碑」が配置されています。     神明型鳥居 富士参拝講碑 富士塚全容    登山道 左志石 大願成就碑・石祠 五合目石    浅間神社碑 富士講碑 裏側の登山道 拝殿の右奥に、境内社「竜神社」と「水神社」があります。 ここからは、「本殿」が拝観できます。    神明型鳥居 竜神社 社殿 水神社 社殿  本殿 神社の北側玉垣にお堂があり、「青面金剛像の庚申塔」が祀られていました。    玉垣 庚申塔のお堂 同 青面金剛像庚申塔 寛政五年(1793) 造立 桑川村と長島村の村境だった道に戻り、南への細い路地を進みます。 直ぐに、朱の鳥居が目に入ります。   路地を南下 お寺と神社 桑川神社から60mの近くに「長嶋稲荷神社」があります。 隣在する梵音寺の敷地にあり、塀で囲ってはありますが境内社として創建された神社のようです。   明神型鳥居 拝殿 長嶋稲荷神社と同じ敷地に、葛西大師まいり第23番の「海潮山梵音寺」があります。 「本堂」は現代的な建築物で、寺院門碑・手水舎などがないシンプルな寺院です。 本堂前の覆屋には、「地蔵菩薩像」2体「聖観音菩薩像」2体「弘法大師像」の5体の石仏と、江戸川区指定有形文化財「板碑」が安置されています。    本堂 覆屋 同 左から 地蔵菩薩像    同 聖観音菩薩像(上部) 同 聖観音菩薩像(下部) 同 弘法大師像 寛文三年(1663) 造立    同 板碑(弘法大師像の前) 同 地蔵菩薩像 同 聖観音菩薩像 文保元年(1317) 造立 梵音寺の前の細道を東へと進むと、突き当り付近に石仏群が見えます。  石仏群が見える 梵音寺から300mで、葛西大師まいり20番の「医王山応心院東善寺」に着きました。 門前に「聖観音菩薩像」「地蔵菩薩像」「青面金剛像の庚申塔」「大勢至菩薩碑」「六地蔵像」「四国第七番の石碑」が、横一列に並んで配置されています。    門前の石仏群 同 左側三体の石仏と石碑 同 聖観音菩薩像    同 地蔵菩薩像 同 青面金剛像の庚申塔 同 大勢至菩薩碑 元文二年(1737) 造立   同 六地蔵像 同 四国第七番の石碑 境内の左側には、「南無大師遍照金剛像」が配置されています。 境内の右側には、「無縁塔」の石仏群「三層の石塔」「宝篋印塔」「慈母観音像」「大師堂」「手水舎」が並んでいます。 入母屋造り屋根の「本堂」の前には、大日如来を中心に一石に十三仏が彫られている「十三仏尊像」が配置されています。 小岩から眼病治癒祈願に来たという方に「ここがそうですか」と尋ねられて、御本尊の薬師如来坐像が眼病のご利益と気が付きました。 勉強が足りませんでした。    寺院門と寺院名碑 南無大師遍照金剛像 無縁塔    三層の石塔 宝篋印塔 慈母観音像    大師堂 同 弘法大師像 手水舎    石仏群 同 釈迦如来像・聖観音菩薩像 二個の石造 「本堂」前の大木の脇に「百度石」、本堂の前に一石に彫られた「十三佛尊像」が配置されています。    石灯篭 百度石 本堂   十三佛尊像の解説 十三佛尊像 更に道なりに南に向かうと、神社の玉垣が見えます。  玉垣に出会う 東禅寺から60m、旧長島村鎮守「長島香取神社」(別称 茂呂香取神社、旧称 茂呂神社)があります。 広い境内には、「手水舎」「二対の石灯籠」が並び 幾つもの境内社が見てとれます。    青銅の神明型鳥居 広い境内 手水舎    二対の石灯籠 同 左の石灯籠 同 右の石灯籠   神楽殿 拝殿    拝殿の右側 本殿 本殿左右側面の石灯籠 香取神社社殿の右側後方には、境内社の「諏訪神社」があります。 また社殿の左側(隣接する東善寺側)には、境内社の「六社を祀る合殿」があり「天祖神社・御嶽神社・事比羅神社・三峰神社・稲荷神社・龍神社」が祀られています。   神明型鳥居 紅梅と社殿    神明型鳥居 龍神社・稲荷神社・三峰神社 事比羅神社・御嶽神社・天祖神社 本殿の裏側に、江戸川区内の現存する富士塚の中でも規模が大きいとされる 江戸川区登録有形民俗文化財の「長島の富士塚」があります。 塚の高さは約4m、頂上に近い部分はボク石を積み上げ、下部は丸石で覆われています。 塚の所々に「富士講碑」「力石」が配置され、五合目辺りと頂上には「浅間神社の石碑」があります。     神明型鳥居 紀念碑 富士塚の全景    登山道 ---------------------------------- 富士講碑 ----------------------------------    -------------------------------------------------------- 富士講碑 -----------------------------------------------------    ----------------------------------------------------------- 力石 ------------------------------------------------------    五合目辺り 浅間神社の石碑 頂上 浅間神社の石碑 裏側からの頂上 明治四十一年(1908) 造立    頂上 諏訪神社を望む 頂上 六社合祀社を望む 頂上 東善寺を望む 境内の右奥の一角には、境内社「八雲神社」があります。 八雲神社の左手奥と、右手にそれぞれ小さな神社がありました。    八雲神社の一角 神明型鳥居 社殿前 和風獅子型狛犬   社殿前 一対の天水桶 社殿    左側の神社 同 明神型鳥居 同 社殿    右側の神社 同 明神型鳥居 同 社殿 香取神社を出て玉垣沿いに進むと、隣地との窪みに大きな「青面金剛像の庚申塔」がありました。    玉垣沿いに進む 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 寛政四年(1792) 造立 称専寺に出る道がわからなくなったもので、初心に帰り村境の道まで戻って改めて東へと向かいます。 東禅寺の裏側を通り(裏門は施錠されている)、更に進むと称専寺が見えてきました。    村境の道を東へ 東禅寺の裏門 左手にお寺が見える 長島香取神社から大幅に迂回をし500mかかって、葛西大師まいり10番・11番の「一向山無量院称専寺」に着きました。 境内の右側には、共に江戸川区有形民俗文化財の「地蔵菩薩像庚申塔」「阿弥陀如来像庚申塔」と「大師堂」が並びます。    寺院門 境内の右側 同 阿弥陀如来像庚申塔・地蔵菩薩像庚申塔 万冶三年(1660)・万冶三年(1660) 造立   同 大師堂 同 堂内二体の弘法大師像 正面の「本堂」は、コンクリート造なから入母屋造り屋根・平入り・流れ向拝の立派な建物です。 本堂の右側には、三体と四体の石仏が配置されています。    本堂 墓地付近の石仏群 左側の三体    同 合掌菩薩像・阿弥陀如来像 同 大日如来像 右側の四体    同 如意輪観音菩薩像・墓碑 同 聖観音菩薩像 同 如意輪観音菩薩像・地蔵菩薩像 通りに戻ると、隣接して鳥居が見えます。  鳥居が見える 称専寺に隣接して、旧長島村・旧桑川村との村境に位置していることから境の宮とも称される「下今井香取神社」があります。 拝殿の左奥に「信州善光寺三十三度供養塔」があります。 拝殿の右奥には、境内社の「水神社」があり、小社の隣に「香取大明神の石碑と小祠」が祀られています。    神明型鳥居 手水舎 拝殿 天明三年(1791) 造立   拝殿の左奥に石碑 信州善光寺三十三度供養塔 安永二年(1773) 造立    拝殿の右奥に神社 境内社 水神社 神明型鳥居 同 小社  同 香取大明神の石碑と小祠 宝永四年(1707) 造立 うららかな日和に誘われて、道なりに北東へ進み江戸川を観たいと思いました。 意外と小さい川と思いきゃ、江戸川本流ではなく旧流路の旧江戸川とのこと。 Iターンをして南西に向かうと、千種児童公園を過ぎた辺りの建物の側壁の一角に庚申塔が見えます。 庚申塔を安置するために設計されたようです。    道なりに東へ 紅梅と白梅 千種児童遊園    土手が見える 旧江戸川 建物の隅に庚申塔 結果 下今井香取神社から270mかかって、「明和五子天」と呼ばれる「青面金剛像の庚申塔」を見つけました。 青面金剛像には、よく見るとドクロの首飾りがあります。    ビルの角に庚申塔 青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像(ドクロの胸飾り) 明和五年(1768) 造立 庚申塔の角を左折すると、直ぐ寺院の塀が見えます。   建物を左折 塀越しにお寺が見える 明和五子天から40m先に、葛西大師まいり16番の「普照山智光院閻魔寺」がありました。    寺院門 大師堂 同 弘法大師像    南無大師遍照金剛碑 無縁塔 本堂 更に進み、丁字路を右折すると寺院門が見えます。   丁字路を右折 寺院が見える 智光院から100mで、葛西大師まいり19番の「海寶山地蔵院正円寺」に着きました。 改めて地図を見ると、この界隈は 正円寺の西側に「東善寺」「長島香取神社」、北側には「称専寺」「下今井香取神社」、東側には「智光院、南側には「清光寺」が軒を連ね、寺町と呼ぶにふさわしい地域になっています。  工事中の寺院門 工事中の寺院門を入ると、境内の左側に「境内社」「六体の石仏のお堂」「手水舎」「六地蔵像」江戸川区登録有形民俗文化財「笠付角柱型の文字庚申塔」「青面金剛像の庚申塔」「大師堂」「観音霊塔」「宝篋印塔」などが並び、その後方に「鐘楼」が聳え立っています。   境内の左側 境内社    石仏のお堂 同 六体の石仏 六地蔵像    手水舎 同 手水鉢 同 リアルな龍吐水    二基の庚申塔 同 笠付角柱型の文字庚申塔 同 台石に三猿 寛文三年(1663) 造立    同 青面金剛像の庚申塔 大師堂 同 弘法大師像 弘化四年(1847) 造立    南無大師遍照金剛碑 無縁霊塔 同 合掌観音菩薩像    宝篋印塔 鐘楼 同 撞鐘 宝暦十一年(1761) 造立 境内の右側には、「キリシタン灯篭」「笠付き地蔵菩薩半跏像」が配置されています。    境内の右側 キリシタン灯篭 笠付き地蔵菩薩半跏像 正面には、真新しい一対の「石灯篭」の先に「本堂」があります。   本堂前 石灯籠 本堂 門を出ると直ぐに清光寺の塀が続きます。  清光寺の塀 正円寺から30m、葛西大師まいりの「一向山無量院清光寺」があります。 寺の境域は、中世の館跡 ・長島高城の伝承地「長島高城跡」とのこと。  寺院門 境内の左側には、「鐘楼」「長島聖観音像」「六地蔵像などの覆屋」が並びます。   鐘楼 同 撞鐘   長島聖観音像 同 拡大画像    石仏の覆い屋 同 地蔵菩薩像 同 六地蔵像 境内の右側には、「旅立ちの法然さま像」「大師堂」などが配置されています。   旅立ちの法然さま像 同 拡大画像   大師堂 同 弘法大師像 正面のコンクリート造り入母屋造り屋根の「本堂」の左横に、石仏群が安置されていました。    一対の石灯籠 本堂 十三層の石塔    本堂横の石仏群 同 聖観音菩薩像 同 聖観音菩薩像 元禄十六年(1703) 造立 元禄十三年(1700) 造立 更に南に向かい変則十字路を左折します。 突き当りを右折し、塀沿いに進むと寺院門に出ます。    十字路を左折 突き当りを右折 寺院門が見える 清光寺か240mで、「長嶋山善徳寺」に着きました。 境内の右側には、「浄行菩薩の休息処」「南無本師釈迦牟尼仏」「歴代先師之廟」が並んでいます。   寺院門 境内の右側    文字念仏塔 同 浄行菩薩の休息処 同 浄行菩薩像    南無本師釈迦牟尼仏 同 拡大画像 歴代先師之廟 「本堂」の脇や境内の所々に、表情豊かで愛嬌のある石造が配置されています。    本堂 本堂脇 石仏群 同 釈迦如来像    田の神像 出目カエル像 祈る獅子像   四体の親子狸像 . 鳥獣戯画風のカエル像 墓地付近にも、多くの石仏がありました。   水子地蔵尊像 同 拡大画像    無縁法界萬霊塔 同 猫犬像 同 釈迦如来像・阿弥陀如来像 明治四十年(1907) 造立 左) 貞享五年(1688) 造立 来た道を変則十字路まで戻り、更に西へと向かいます。 右に入った処に、住宅に挟まれて鳥居が見えます。  先の角を右折 善徳寺から200m、長島香取神社の境外摂社「大当稲荷神社」がありました。 住宅に囲まれた細長い路地の先に、鳥居と社殿が見えます。 宝くじに御利益がありそうな神社です。    明神型一之鳥居 路地の先に神社 明神型二之鳥居  社殿 道なりに西へと進みます。 道の先に、朱の鳥居と寺院の塀が見えます。   西へ向かう 前方に朱の鳥居と寺院の塀 寺院の斜め前の駐車場の一角に、小さな「稲荷神社」がありました。   朱の明神型鳥居 社殿 大当稲荷神社から130m、葛西大師まいり6番の「覚王山自性院神宮寺」に着きました。 本瓦葺き 四脚門形式の「山門」の左横には「南無大師遍照金剛碑」が配置され、右側には「青面金剛像の庚申塔」と江戸川区登録有形民俗文化財の「聖観音菩薩像の庚申塔」が安置されています。   山門 . 南無大師遍照金剛碑    二体の庚申塔 . 同 青面金剛像の庚申塔 . 同 聖観音菩薩像の庚申塔 . . 元禄十一年(1698) 造立 寛文八年(1668) 造立 山門をくぐると、直ぐお堂があり「地蔵菩薩像」が安置されています。 墓地の白塀に挟まれた細長い参道には、「興教大師八百五十年御遠忌記念碑」「弘法大師壱千百五十年御遠忌記念碑」が左右に三対配置されています。   . . . 白塀に挟まれた細長い参道 . 地蔵堂 . 同 地蔵菩薩像   . 御遠忌記念碑が並ぶ 同 興教大師と弘法大師の御遠忌記念碑 境内の左側には「無縁仏塔」があり、塔の上に大きな青銅の「聖観音菩薩像」を中央にして青銅の「六地蔵像」が左右に控えています。 塔の下四面には無縁石仏が上下二段に納められています。 また、「手水舎」「宝篋印塔」及び興教大師と弘法大師を祀る「大師堂」が並びます。    ,無縁仏塔 . 同 側面の石仏像    . 同 六地蔵 左の三体 . 同 聖観音菩薩像 . 同 六地蔵 右の三体    摩尼車 . 手水舎 . 宝篋印塔 . . . 享保十四年(1729) 造立   大師堂 . 同 興教大師像と弘法大師像 境内の右側には、「二体の地蔵を祀るお堂」があります。    地蔵堂 . 同 笠付き地蔵菩薩半跏像 . 同 地蔵菩薩像 . . 安永七年(1778) 造立 正面には、コンクリート造 入母屋造り屋根の「本堂」があります。    . 本堂前 一対の石灯篭 . 本堂前 一対の天水桶 . 本堂 寺院の塀沿いに西へ向かい、突き当りを左折します。 葛西橋通りを西へ、葛西駅方向に戻ります。 環七通り手前の交差点で葛西親水四季の道を選択し、ショートカットして環七通りに入ります。 環七通りを南に進み自性院から900m、予定通り13時に葛西駅中央口に着きました。    . 寺院の突き当りを左折 . 葛西橋通りを西へ . 前方に環七通りの高架が見える    . 葛西親水四季の道 . 環七通りを南下 . 葛西駅中央口 2時間半4Km弱の「葛西大師まいり」及び「富士塚巡り」を満喫しました。 比較的寺院・神社が密集していたにも拘らず時間を要したのは、道に不案内のためです。 まだまだ地図の見方を勉強しなければと思いました。 |