| 深川七福神巡り |

|

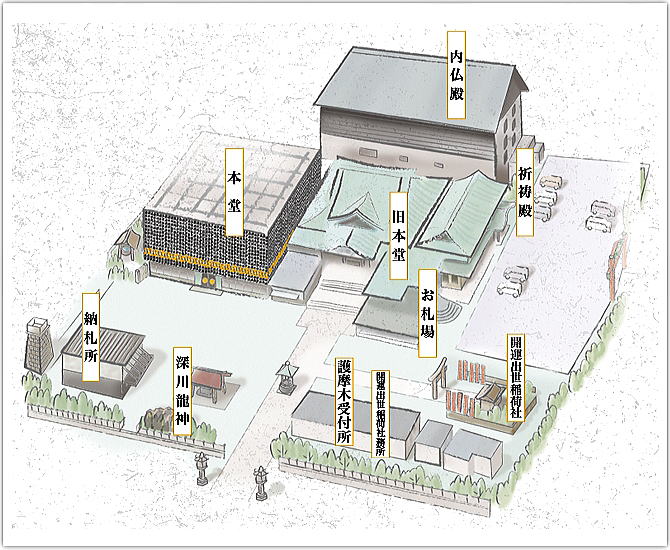

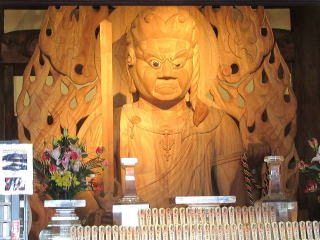

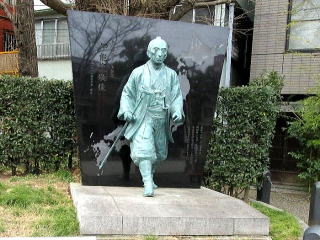

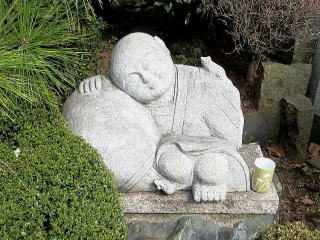

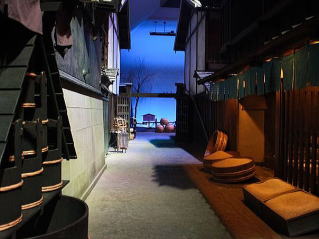

新宿に続き、深川のぶら歩きを楽しみたく「深川七福神巡り」を企画しました。 深川七福神は、森下駅・清澄白河駅・門前仲町駅周辺の3つの神社と4つの寺院に祀られています。 「深川神明宮」⇒「富岡八幡宮」がその逆かコース選択に迷いましたが、最初に見所満載の「深川不動堂」「富岡八幡宮」を拝観したく「富岡八幡宮」からの巡拝コースにしました。 10時に、東京メトロ東西線門前仲町駅の地上1番出口に降り立ちました。 出口の前には、深川不動堂の朱の鳥居が目立っていました。 ここから深川不動堂への参道が、「人情深川ご利益通り」となります。和菓子店・甘酒店・京漬物店・江戸小物店・宝飾品店・うなぎ屋など40ほどの店舗が並び、仲見世らしいにぎわいを満喫できます。帰りのコースにすればよかったと思いました。ただ、平日のためか人出はまばらでした。

|