| 葛飾区富士塚巡り2(飯塚富士・葛西金町富士) |

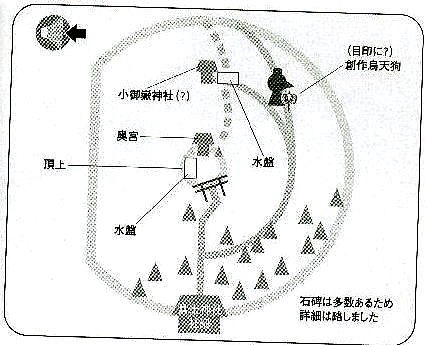

| 葛飾区の「飯塚富士・葛西金町富士」巡りを計画しました。 共に利根川水系の支流中川と江戸川に挟まれた葛飾区金町駅の北側地区を巡回するコースです。 2020,年の「柴又七福神巡り」及び2020年・2021年の「江戸川区富士塚巡り」を経て、今回で共に一級河川の中川と江戸川に挟まれた葛飾区・江戸川区の大半を歩いたことになります。 人身事故のため山手線・京浜東北線が動いていなく、ルートの変更で20分ほど時間をロスし、9時50分に常磐線金町駅に着きました。 駅北口の前を走る理科大学通りを、道なりに北西に進みます。 東京理科大学葛飾キャンパス手前の交差点を右折すると、左側に神社の杜が見えます。    金町駅北口 理科大学通り 北西に向かう    左手に東京理科大学葛飾キャンパス 手前の交差点を右折 神社が見える 駅から500mの処に、「花之木稲荷神社」がありました。 三菱製紙株式会社中川工場跡に中川付近花の木から遷座とのことで、跡地の石碑がありました。 一之鳥居から二之鳥居は、直角になっています。   前景 神明型一之鳥居    手水舎 同 手水鉢 三菱製紙株式会社中川工場跡碑 明治三十七年(1904) 造立    境内 明神型二之鳥居 一対の石灯篭 大正五年(1916) 造立   一対の狛狐像 社殿 神社の角を左折し北西へ、一つ目の信号を左折し西へ進みます。 突き当りを右折し、スーパーSHIMAMURAの角を左折します。 一直線に西へ向かうと、やがて堤防が見えてきます。    神社の角を左折 北西へ進む 信号を左折    西へ進む 突き当りを右折 スーパーSHIMAMURAの角を左折    西へ進む 小菊が目に鮮やか 堤防が見える 洪水を防ぐために行われた改修工事によってできた人工の放水路「中川」の堤防から神社が見えます。    中川 堤防から神社が見える 堤防を降りて神社に向かう 花之木稲荷神社から1,300mかかり、旧飯塚村鎮守「飯塚富士神社(南水元富士神社)」に着きました。 2010年代(平成後期)に整備工事が行われ、社殿や富士塚は一新されているとのこと。 ただ、境内社と狛犬は、旧社地からの遷座のようです。   前景 神社名碑 明神型鳥居   手水舎 同 龍吐水の手水鉢   手水舎~拝殿 一直線の石畳参道 一対の石灯篭    境内社二社 同 水神社 同 白髭神社   :境内社 三峰神社 神楽殿    拝殿前 一対の和風獅子型狛犬 飯塚富士神社 拝殿裏側に富士塚 拝殿の裏にある浅間山の上に盛土をして、「飯塚の富士塚」が築かれています。 2017年頃再築された 高さ20m・東西径22mの築山は、葛飾区内では最も大きく東京都内でも最大級の富士塚です。 土と草と黒ボク(溶岩)で造成された均整の取れた円錐型の塚の周囲は、鉄柵で護られ立入禁止になっています。 拝殿の裏手から登山口に向け、真っ直ぐに石畳参道が設えてあり、登山道も鳥居に向けて一直線です。 富士塚の中腹には、「鳥居」と「狛犬」が配置されており、そこから>の字に鉄柵付きの石段が続きます。 塚の裾野・鉄柵に沿って、沢山の富士講碑が配置されています。 側面に回り込むと、塚の裾野に「烏天狗像」・五合目辺りに「小御嶽神社の石祠」があります。     登山道 一対の石灯篭 石灯篭(黒ボク)   登山道 左側の富士講碑 同 右側の富士講碑    中腹に鳥居と狛犬 同 拡大画像 山頂 石祠(本殿?)    塚の裾野・鉄柵周りの富士講碑 ----------------------------------- 富士講碑 ----------------------------------    -------------------------------------------------------- 富士講碑 -----------------------------------------------------    塚の裏側 同 裾野 烏天狗像 同 五合目辺り 小御嶽神社の石祠   ------------------------------- 土手から眺める -------------------------------- 北西に目をやると、駐車場の一角に小堂が見えます。  小堂が見る 道路に沿って南向きに「大師堂」があり、二番の「弘法大師像」が安置されています。   大師堂 同 弘法大師像 飯塚富士神社の北東角を東へ向かいます。 ローソンストア100 南水元四丁目店角の信号を右折、直ぐの角を左折し南東に進みます。 東江幼稚園の角を右折すると、神社の門が見えます。    東へ向かう ローソンストア100 角の信を右折号 直ぐの角を左折    南東に進む 東江幼稚園の角を右折 神社の門が見える 飯塚富士神社から1,600mひたすら歩き、新葛西三十三所観音霊場25番「玉嶋山明星院東江寺」(通称 多田の薬師)に着きました。 東江幼稚園を併設しており、境内の半分を金網で仕切り園児たちが走り回っていました。 本堂前から右横にかけての植込みに、「地蔵菩薩像」「聖観音菩薩像」「釈迦如来像」など沢山の石仏が配置されています。 墓地には、大きな「薬師如来像」が配置されていて、その奥には小堂があり小さな「尼さんの銅像」が安置されています。    前景 本堂前 伝教大師(最澄)童形像 同 一対の天水桶   本堂 本堂右側に向かう    墓地 薬師如来像 同 拡大画像 同 笑う布袋像    墓地の奥 同 小堂 同 尼さんの胴像    植込み 地蔵菩薩像 同 道祖神碑 同 聖観音像菩薩    同 観音菩薩像 同 二体の地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 享保九年(1724) 造立    同 釈迦如来像 同 弘法大師像 同 地蔵菩薩像 元禄十六年(1703) 造立 延享四年(1747) 造立   同 自転車置き場になっている 同 水鉢 寺院の角を左折し東へ向かいます。 暫く行くと、王子金町江戸川線(都道307号線)との交差点に出ます。 交差点を渡り直ぐの角を右折、南東に進むと東へ延びる大きな道に出ます。 半田児童遊園過度の信号を右折すると、神社の玉垣が導いてくれます。 左折すると、金町線(都道471号線)の手前に神社名碑が見えます。    寺院の角を左折 東へ向かう 大きな道が見える    王子金町江戸川線との交差点 交差点を渡り直ぐの角を右折 大きな道が見える    東へ進む 神社の杜が見える 半田児童遊園角の信号を右折   神社の玉垣 左折すると神社名碑が見える 東江寺から800mで、尾張徳川家の祈願所であった「半田稲荷神社」に着きました。 王子金町江戸川線沿いの「神社名碑」の脇に「正一位半田稲荷大明神の石造標柱」があります。 道標を兼ねていたようで、台座に「左○○/是ヨリ○○(以下埋没)」の陰刻があります。    神社名碑 正一位半田稲荷大明神碑 同 台座 道標 元文五年(1740) 造立 一之鳥居からは、二之鳥居~拝殿が一直線に見て取れます。 住宅と駐車場に挟まれた参道の脇には、「(睦講の)講碑」「手水舎」が配置されています。 境内には、鳥居脇と拝殿前に各「一対の狛狐像」が配置されています。 また境内左側には、葛飾区指定有形文化財の願人坊主が水垢離を行った井戸の跡「神泉遺構」「宝塔」「神楽殿」などが配置されています。    表参道 明神型一之鳥居 講碑   手水舎 同 龍吐水の手水鉢    玉垣 同 明神型二之鳥居 鳥居脇 (宝珠と巻物を咥える)一対の狛狐像    玉垣で囲われている神泉遺構 同 拡大画像 宝塔   神輿庫と神楽殿 拝殿前 (子狐と宝珠を抱える)一対の狛狐像    拝殿 本殿-幣殿 (金町線に面した)東参道と神社名碑 権現造りの「拝殿」の左側に、境内社「白狐殿」が配置されています。 石造鳥居に続く朱の鳥居の間々には、沢山の石灯籠と狐像が相対して並んでいます。 中には、葛飾区指定有形文化財の「区内最古の神狐像」も鎮座しています。 白狐殿の右側には、境内社三社「大土神社・水神社の石祠」と「雷神社の社殿」が並んで鎮座しています。 白狐殿の左側には、黒ボクで造られた「狐塚」もありました。   拝殿左側 金町万人講の石柱    境内社 白狐殿 明神型鳥居 同 朱の明神型鳥居 同 一対の神狐像    同 一対の石灯籠 同 各一対の神狐像 同 (区内最古の)一対の神狐像 寛永元年(1748) 造立    同 一対の石灯籠 同 左側の神狐像 同 右側の神狐像   同 一対の神狐像 同 一対の神狐像   同 社殿 同 稲荷大明神碑    白狐殿の右側 境内社三社 同 大土神社と水神社の石祠 同 雷神社    狐塚 同 一対の飛び狐像 同 石祠 東参道を出ると、金町線(都道471号線)を挟んで 歩道橋の先に神社が見えます。    金町線に架かる歩道橋 同 南東方向 同 観蔵寺 半田稲荷神社から70m、金町線に面して「恵日山観蔵寺」がありました。 寺院門の脇に、「四箇領八十八箇所/三十二番」「新四国八十八ケ所/長岡郡禅師峯寺」二基の石柱が据えられています。 塀際に、「弘法大師一千百年御忌塔」「弘法大師一千五十回/興教大師七百五十回碑」「弘法大師御生誕千二百稔記念碑」の石碑が並んでいます。 墓地の入口辺りに「いぼとり地蔵尊のお堂」があり、地蔵尊の背後にとろけた地蔵尊が隠れていました。    寺院門 四箇領八十八箇所三十二番の石柱 新四国八十八ケ所/長岡郡禅師峯寺の石柱 天保十三年(1842) 造立    塀際に弘法大師縁の石碑が並ぶ 本堂前 一対の天水桶 本堂    いぼとり地蔵尊のお堂 同 地蔵菩薩像 同 (背後に)とろけた地蔵尊   三界萬霊塔 同 中心仏 地蔵菩薩像 金町線を東へ進むと、東金町四丁目交差点の角に大きな「葛西神社入口の案内碑」が目立っています。 角を左折し突き当りの右に、更に「郷社葛西神社の名碑」がありました。 神社名碑の隣の家の横に、石碑が見えます。    金町線を東へ 東金町四丁目交差点 神社案内碑の角を左折   突き当りを右へ 寺院名碑 水神信仰の「龍神使姫碑」です。   龍神使姫碑 同 拡大画像 神社名碑の横を進むと、二股路に出ます。 左側の道の先に、鳥居が遠望できます。    寺院名碑の横を進む 左側が表参道 神社への石段を上る 観蔵寺から640mで、葛西三十三郷の総鎮守「葛西神社」に着きました。   一之鳥居をくぐった右側には「手水舎」が配置されており、横広の「一文字形手水鉢」の脇に「御神泉碑」が据えられています。 手水舎の左側には、「三基の石祠」「道祖神舎」「水神社碑」が並んで鎮座しています。 手水舎の裏側は、涸れ池を廻る路がついていますので、時計回りに巡拝します。(後で逆回りと気が付きました。) 朱の「神橋」を渡った先には、黒ボクで覆われた祭神市杵嶋姫神を祀る「厳島神社」があり、その横に優しい表情の白蛇の「撫で蛇様」が配置されています。 順路には、「葛西の森の七福神/大こく柱」「一石恵比寿天・大黒天像」「辨財天の石祠」葛西の森の七福神を祀る「福神殿」があり両部型鳥居が出口になります。   前景・神社名碑 ❸明神型一之鳥居 嘉永七年(1854) 造立    ❻手水舎 同 横広の手水鉢 同 左脇に御神泉碑   手水舎の左側 同 三基の石祠    同 ⓯道祖神舎 同 内部 道祖神の石祠 同 ⓮水神社碑 元禄十三年(1700) 造立 天保八年(1839) 造立    手水舎の裏側 朱の神橋 石灯籠    ⓭厳島神社 撫で蛇様 同 拡大画像 天明七年(1787) 造営

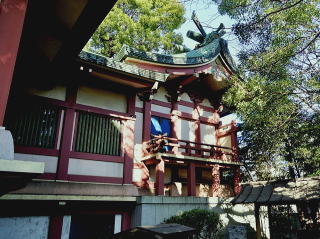

葛西の森の七福神/大こく柱 周回の路 恵比寿天・大黒天像    辨財天の石祠 ⓬福神殿 同 両部型鳥居 二対の石灯籠の先の、高さ約9mの仰ぎ見るような二之鳥居をくぐると左右に境内が広がります。 正面には、鉄筋コンクリート製 権現八棟造りの「社殿」が見えます。   二対の石灯籠   ❹明神型二之鳥居 ❶広い境内 昭和四年(1929) 造立    拝殿前 和風獅子型狛犬 ❷拝殿 本殿 社殿から見て境内の右側には、「一石五匹の親子犬像」「五個の力石」「金町招魂社」「参集殿」が配置されています。    社殿から見た大鳥居 境内の右側 五匹の親子犬像    五個の力石 同 左の三個 同 右の二個    西参道の境内社 (23)金町招魂社 同 神明型鳥居    同 手水鉢 同 金町招魂社碑 同 一対の石灯籠   同 拝殿 同 本殿-拝殿   ❿参集殿 西参道の神社名碑 社殿から見て境内の左側には、まず「神楽殿」に目が行き、その右奥に葛飾区指定有形民俗文化財の「葛飾区最古の石鳥居」が配置されています。 神楽殿の左側には、境内社「諏訪神社」「神明社」「稲荷社」が鎮座し、東京都無形民俗文化財の「葛西ばやし発祥の碑」旧社殿を利用した「宝物殿」が並んで配置されています。 宝物殿の左側(社殿の右横)には、境内社「葛西天神社」「勝海舟直筆の碑」「三峯社」「祓戸神社」が鎮座します。 三峯社の横には、葛飾区指定有形民俗文化財の「鍾馗石像」が配置されていました。 社殿の右奥には、富士塚があります。  ❽神楽殿    ❺葛飾区最古の石鳥居 同 明神型鳥居(裏側) 同 一対の石灯籠 宝暦十三年(1763) 造立   同 一対の和風獅子型狛犬 同 聖観音菩薩像 宝永三年(1760) 造立    ⓰諏訪神社 同 手水鉢 同 一対の宗風獅子型狛犬 明治二十六年(1893) 造立   同 覆屋 同 石祠    (22)神明社 同 社殿 同 手水鉢 元禄十三年(1700) 造立   (26)葛西ばやし発祥の碑 同 手水鉢 文政三年(1820) 造立   ⓱稲荷社 同 社殿   同 社殿左脇 石祠 同 社殿左脇 稲荷大明神碑   ❾宝物殿 社殿の右横    ⓲葛西天神社(朱色の神橋が架かる) 同 撫で牛像 同 社殿    (27)勝海舟直筆の碑 同 香取神社碑(葛西神社名碑) 同 石灯籠   ⓳三峯社 同 社殿   同 三峯社碑 同 鍾馗像 元禄八年(1695) 造立   石祠 同 拡大画像   ⓫祓戸神社 同 社殿 富士社案内板に沿って奥深く進むと、「葛西金町富士塚」があります。 塚は高さ3mほどで、溶岩のような黒ボクで覆われています。 登山道入り口辺りには大きな玉石が整然と敷かれ、登山口の左右には「石祠」が配置されています。 登山道には、一合目~五合目と九合目の合目石が配置されています。 石段の登山道は途中で左右に分かれて、頂上で合流します。 頂上には、立派な「冨士大神碑(富士社)」が建っています。     富士社へ 富士塚が見えてくる 手水鉢

(21)富士塚 講碑 登山口    登山口左側 同 一合目石 同 石祠   登山口右側 石祠 途中二又路に    登山道左側 同 二合目石 同 三合目石    登山道右側 同 四合目石 同 五合目石    山頂付近 同 九合目石 山頂 富士大神碑   山頂 登山道入り口方向 山頂 祓戸神社方向   塚裏側 同 胎内跡(?) 葛西金町富士塚の登攀を終え、利根川水系の分流「江戸川」を眺めてから戻ります。 神社西参道の向かい側のガードレール内側に隠れるように、剝落が進む「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   西参道 向かい側に庚申塔が見える

庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 文政二年(1819) 造立 神社を南西に向かうと、葛西神社前交差点にでます 堤防の石段を上ると、眼前に江戸川が広がります。   南西に向かう 葛西神社前交差点    堤防から神社の杜が見える 江戸川 北東方向 同 南方向 新葛西橋 来たルートで東金町四丁目交差点まで戻り、王子金町江戸川線(都道307号線)に向かいます。 一つ目の信号を左折すると、金蓮院児童遊園の先に寺院名碑が見えます。    東金町四丁目交差点 左が王子金町江戸川線 一つ目の信号を左折 金蓮院児童遊園の先に寺院名碑 江戸川に寄ったため葛西神社から500mで、水戸徳川家の祈願所ともなっていた「法護山金蓮院金剛寺」に着きました。 参道の右側は児童遊園で、参道の左側には竹矢来を背に仏僧を線彫りした沢山の石碑が整然と並んでいます。 「山門」をくぐると、境内の左側に大きな「宝塔」が配置されています。 境内の右側には、「鐘楼」「弘法大師一千年御忌制底碑」が配置されています。 参道の左右には、石灯篭の笠と宝珠部のみの「二対の石造」が並んでいます。 本堂の左前には、「五層の石塔」と青銅の「弘法大師像」が、斜め前には「大師堂」が配置されています。 本堂の左角には、葛飾区指定有形民俗文化財の「愛染明王石像」が配置されています。 本堂の左横には、「六地蔵像」と「笠付型の文字庚申塔」が配置されています。 その奥の墓地には、「宝篋印塔」が見て取れました。    路一つ手前の寺院門 寺院名碑 参道左側に石碑が並ぶ    山門 境内の右側 宝塔 同 拡大画像    鐘楼 同 撞鐘 弘法大師一千年御忌制底碑 万冶二年(1659) 造立    参道 石灯篭の笠と宝珠部のみの二対の石造    本堂 本堂前 五層の石塔 同 弘法大師像   大師堂 石灯篭   本堂左角 愛染明王の石像 同 拡大画像 宝永七年(1710) 造立    本堂左横 六地蔵像 同 左の三体 同 右の三体    笠付型文字庚申塔 墓地の奥 同 宝篋印塔 元禄十二年(1699) 造立 帰路に着くため、東金町昌明通りを南西に進み、突き当たりの理科大学通りを西へ向います。 金蓮院から400m、葛飾区の新宿・南水元・東金町地区を金町駅を起点に扇形に廻り戻ってきた感じです。    東金町昌明通り 五差路 理科大学通り  金町駅北口(ガストの二階から) 今回の巡行は「金町駅=(1.8k)m)⇒飯塚富士塚=(3.1Km)⇒葛西金町富士塚=(0.9Km)⇒金町駅=計5.1Km」です。 東西を利根川水系の「中川」「江戸川」に、南北を「大場川」「旧江戸川」に囲まれた東京都葛飾区・江戸川区を走る都営新宿線・総武本線 ・京成本線そして今回の常磐線の各駅界隈を歩いたことになります。 |