|

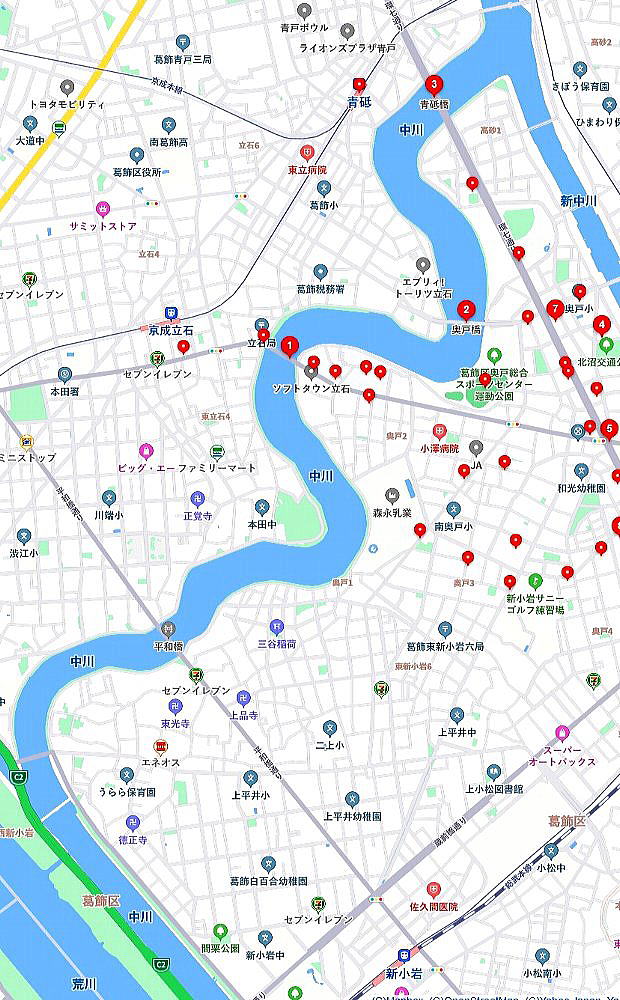

今回は、葛飾区の青砥橋から本奥戸橋までの中川の川縁を歩み、立石富士を中心に石仏巡りを企画しました。

この川が中川と呼ばれたのは、隅田川と江戸川の間を流れるからと云われています。

中川は、葛飾区青砥二丁目辺りで新中川と分かれます。

新中川は、江戸川区江戸川辺りで旧江戸川と合流し東京湾へと注いでいます。

ここからの中川は、「中川は 右に左に 七曲り」と謡われるように南東にクネクネと流れ、西新小岩辺りで荒川と並走する形で東京湾へと注いでいます。

当初は、中川七曲りの徒破を検討しましたが、本奥戸橋以西には観賞対象の石仏・石碑の類がないように思われますので、今回は、第一の曲がり「青砥橋❸」→ 第二の曲がり「奥戸橋❷」→ 第三の曲がり「本奥戸橋❶」の順路で巡拝します。

併せて、葛飾区最後になる「立石富士」を登頂したいと思います。

9時45分に、京成本線青砥駅東口を出立します。

狭い駅前の道を北東に少し行くと、直ぐに鳥居が見えます。

☆ 駅名は「青砥」ですが、住所は「青戸3丁目36」となっています。?と思いましたが・・・。

青砥駅東口 直ぐに鳥居が見える

旧中原村の鎮守「中原八幡神社」です。

柄杓型の境内ですが、右側に「手水舎」があり、その向かい正面に「拝殿」が配置されています。

社殿の右奥に境内社と思われる石祠群が配置されています。境内社は「第六天神社・三宝荒大神・稲荷神社」とのことです。

前景 明神型一之鳥居 神社名碑

境内 手水舎 同 手水鉢

明神型二之鳥居 拝殿前 一対の石灯篭 拝殿前 一対の宗風獅子型狛犬

拝殿 本殿-拝殿 社殿右奥 境内社

境内社 明神型鳥居 同 石祠 同 石祠群

駅東口辺りまで戻り、南東に向かいます。

途中の角に、社殿が見えます。

南東に向かう 社殿が見える

「一道院」です。

門標に「あおと鬼子母神」とあり、社殿内部には「鬼子母神像」が祀られています。

全景 社殿 同 内部 鬼子母神像

更に進むと、中川に出ます。

北東の「青砥橋」を起点として、「中川七曲り」のスタートとし下流へと向かいます。

堤防沿いの歩道は整備されていますが、高い柵が川の視界を遮っています。

少し下流が「第三の曲がり❸」辺り(凹んだ場所)で、堤防より少し下がった神社が見えます。

中川の堰堤 北東に向かう

青砥橋 第三の曲がり辺り 道なりに下流に進む

旧福森村の鎮守「福森稲荷神社」です。

境内の右側に、「帝釋天王通碑」「水神宮の祠」近くで向かい合っている「狛犬」が配置されています。

境内の左側に、自然石の「手水鉢」が配置されています。

前景 明神型鳥居

帝釋天王通碑 水神宮の祠 一対の和風獅子型狛犬

自然石の手水鉢 拝殿

中川を疾走する数台のモーターボートを横目に眺めながら進むと、二股路に出ます。

右側が立石富士へのショートカットの路ですが、このまま道なりに中川を進みます。

「奥戸橋」が「第二の曲がり❷」辺り(凸でた場所)になります。

奥戸橋を過ぎた頃から、南西方向にスカイツリーが見えます。

更に進むと、大木の傍らに覆屋が見えます。

モーターボートが疾走 二股路 奥戸橋が見える

上流 奥戸橋 下流

スカイツリーが見える 同 拡大画像

整備された歩道 車道への下り口 覆屋が見える

「とげぬき地蔵尊」です。

覆屋内には、とげぬき地蔵と呼ばれる「地蔵菩薩像」と小さな「如意輪観音像」が祀られています。

地蔵堂 同 地蔵菩薩像 同 如意輪観音像

宝永三年(1706) 造立

とげぬき地蔵の覆屋を右折し、北へ向かいます。

信号を左折すると、通りの向こうに鳥居が見えます。

信号を左折 鳥居が見える

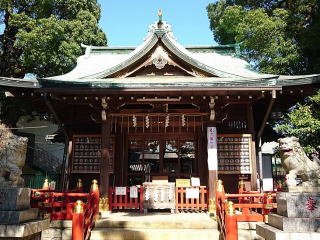

旧立石村の鎮守「五方山熊野神社」に着きました。

変わった神社名と思ったら、正五角形の境内地に鎮座する事から「五方山」の名があるとのこと。

東京における唯一の安倍晴明が勧請した縁りの神社、かつ葛飾区内で最も古い神社です。

都内初の神社付属幼稚園「熊野幼稚園」を併設し、ポニーの飼育や小さな牧場も有しています。

表参道の「大鳥居」の先には、玉垣に囲われた「神門」が建っています。

前景 神社名碑 明神型鳥居 神門

大正五年(1916) 造立 平成十九年(2007) 造立

境内の右側は、「さざれ石」「手水舎」と「浅間社/立石富士」「天満宮」「稲荷社」の境内社が配置されています。

手水舎には、天満宮の聖獣「臥牛像(撫で牛)」が安置されています。何度も、頭を撫でておきました。。

立石富士塚は 高さ1.5mほどで、緩やかなスロープの敷石の登山道を上ると直ぐ頂上です。

頂上には、「講碑」と一山講奉納の「御大典記念碑」及び覆屋の裏に「淺間神社碑」が配置されています。

富士塚特有の「ボク石・小御嶽神社碑・御胎内」などは、見受けられません。登れる富士塚ではありますが、富士山を模したものではないようです。

境内の右側 さざれ石

手水舎 手水鉢 撫で牛像

天保八年(1837) 奉納

境内社 浅間社/立石富士塚 登山口 同 登山道 同 頂上

同 講碑 同 浅間神社奉納碑

同 賽銭箱の覆屋 同 浅間神社碑 同 頂上から登山口

同 北側からの展望 同 南側からの展望

境内社 天満宮 明神型鳥居 同 社殿 同 内部 社殿

境内社 三社 明神型鳥居 同 香取社・水神社・稲荷社の石祠

境内社 稲荷社 明神型鳥居群 同 社殿

正面には、玉垣で囲われた権現造りの「拝殿」が建っています。

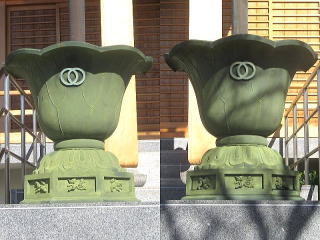

玉垣内の拝殿前には、「一対の石灯篭」と「一対の宋風獅子型狛犬」が配置されています。

拝殿の右側には、「幸せを呼ぶ白ふくろう」が配置されて、説明書きの通りに鉄球を引くと羽ばたきました。幸せを運んできてくれるのを期待しましょう。

また、社殿を中心に寄り添うご神木は、中睦まじい夫婦を連想させ「夫婦楠」と呼ばれています。

玉垣で囲われた社殿域 同 一対の石灯篭 同 一対の宋風獅子型狛犬

同 拝殿 同 本殿 同 幸せを呼ぶ白ふくろう

御神木 明神型鳥居 同 熊野夫婦楠 同 内部

社殿の西側玉垣の鳥居をくぐると「遊楽園」という庭園があり、中には銅造りでは日本一(台座を含めた高さ7m)の「五重塔」が建っています。

遊楽園の隣には小さな牧場があり、神馬として2頭のポニーが飼われています。園児のマスコットなのでしょう。

社殿から熊野幼稚園の庭園遊び場への連絡橋が架かっていて、先生に引率された園児が列をなして渡っていました。

西側の裏参道にも、朱の「大鳥居」が配置されています。

社殿西側 明神型鳥居 庭園遊び場への連絡橋 ポニー牧場

遊楽園入口 蹲

園内 同 一対の和風獅子型狛犬 同 五重塔

大正六年(1917) 奉納

裏参道 同 明神型鳥居

表参道を真っ直ぐ南へ向かうと、中川の堤防に戻ります。

堤防からは、直ぐに寺院が見えます。

南へ向かう 寺院が見える

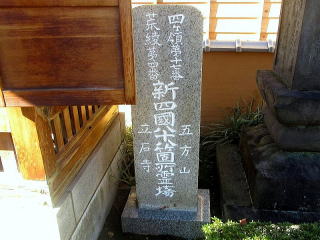

南葛八十八ヶ所霊場37番札所、荒綾八十八ヶ所霊場4番札所の「五方山南蔵院立石寺」です。

五方山熊野神社の別当寺と云うことですが、本堂・庫裡・鐘楼等の造りが綺麗で全体が新しい印象でした。

境内の左側には、「大師堂」「新四国八十八箇所霊場碑」「宝篋印塔」「育水子地蔵菩薩像」が並んで配置されています。

前景 寺院門

境内の左側 同 大師堂 同 堂内 弘法大師像

同 新四国八十八箇所霊場碑 同 宝篋印塔

同 子育水子地蔵菩薩像 同 拡大画像

境内の右側には、「鐘楼(梵鐘には覆いがかけられていました)」と「弘法大師御遠忌千五百年碑」が配置されています。

境内の右側 同 鐘楼 同 弘法大師御遠忌千五百年碑

「本堂」の左前には、青銅の「弘法大師像」が配置されています。

その横の墓所入口辺りには、「供養塔」とその裏側に「釈迦涅槃像」が配置されています。

本堂前 青銅の弘法大師像 同 拡大画像

本堂前 雨水桶 本堂

墓所入口 供養塔 同 釈迦涅槃像 同 拡大画像

更に進み、直ぐのマンション横の角を右折します。

北へ向かい、1つ目の角を左折すると鳥居が見えます。

マンション横の角を右折 1つ目の角を左折 鳥居が見える

東京都指定史跡の「立石(立石様))です。

立石児童遊園内にあるに祠の中心に鎮座するのが立石様で、葛飾区立石の地名の由来となった霊石です。

かつては大人の背丈ほどあったといいますが、現在では「南北65cm・東西27cm」の大きさで、高さはわずかに2cm〜3cmしか顔を出していません。(と云っても、私には判別できませんでした。)

この石は古墳時代に千葉県の鋸山付近から古墳の石材として運ばれ、後に古代東海道の道標となったと推定されているようです。

立石様の玉垣の後方に、「立石稲荷大明神の石祠」と「妙法 立正薬龍大権現碑(?)」が配置されています。

前景 明神型鳥居 立石様の霊域

同 明神型鳥居 同 玉垣 同 立石(私には見えなかった)

同 後方の石祠・石碑 同 拡大画像 立石稲荷大明神の石祠 同 拡大画像 石碑

文化二年(1805) 造立

立石児童遊園の路を西へ進み突き当りを左折し、中川の堤防に戻ります。

空き地の角に、ポツンと石柱が立っているのが見えます。

西へ進み突き当りを左折 中川の堰堤に戻る 石柱が見える

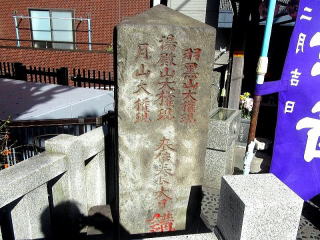

「立石の帝釈天 道標」です。

この石柱は「帝釈天道標」と呼ばれ、正面には「帝釈天王」と陰刻がなされています。

この丁字路の左手の路地は、「柴又帝釈天」へ続く路のようです。

帝釈天道標

文政三年(1820) 造立

堤防沿いに西へ向かうと、覆屋が見えます。

堤防沿いに西へ 覆屋が見える

「立石8丁目の地蔵堂」です。

地蔵堂の中に「地蔵菩薩像」が、お堂の左脇に上半身の剥落した「石仏」が祀られています。

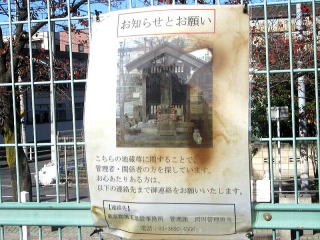

後ろのかんすけ公園の金網に「お知らせとお願い」の掲示があり、東京都の河川管理事務所がこの地蔵堂の管理者を探しているようでした。

地蔵堂 同 地蔵菩薩像

文政八年(1825) 造立

お堂脇 剥落した石仏 地蔵堂お尋ねの掲示

文化三年(1806) 造立

地蔵堂の前に堤防の見晴台があり、中川を観賞できるようになっています。

この辺りから凹み部分の底になってきます。

少し進み、 第三の曲がり「本奥戸橋❶」に着きました。中川曲がり旅はここで終了です。

ここからは中川を離れ、西へ京成立石駅へと向かいます。

橋の西向かいのペスタロッチ広場の一角に、幟と覆屋が見えます。

見晴台 同 地蔵堂を望む

同 上流 同 下流(本奥戸橋か見える) 本奥戸橋に向かう

本奥戸橋 同 下流 幟と覆屋が見える

「立石8丁目の馬頭観世音・子育て地蔵尊・道標」です。

周辺にあった「馬頭観音・地蔵尊・道標」を、本奥戸橋の架け替えに際して合わせ祀ったとのことです。

玉垣の内側には、「出羽三山供養塔道標」と「地蔵堂」が収められています。

「出羽三山供養塔道標」は左側面には「左 おくとみち まかりかねみち/右 江戸みち 渡しば道」と陰刻があります。

「地蔵堂」には、「馬頭観世音碑」と「子育て地蔵菩薩像」が祀られています。

石仏・石塔の玉垣 出羽三山供養塔 同 左側面 道標

宝暦五年(1755) 造立

手水鉢 地蔵堂

同 堂内 同 馬頭観世音碑 同 子育地蔵菩薩像

安政二年(1855) 造立 貞享二年(1685) 造立

ペスタロッチ広場には、中川に架かる本奥戸橋が完成を祝い「立石 母の愛」の碑が建っています。

立石 母の愛の碑

西へ向かい、直ぐの角を右折します。

突き当りを左折すると、寺院の塀が見えます。

直ぐの角を右折 突き当りを左折 寺院の塀が見える

南葛八十八ヶ所霊場40番札所、荒綾八十八ヶ所霊場掛番札所「東流山蓮蔵院西円寺」です。

併設の幼稚園と敷地を共用しているようで、寺院の門扉は閉じられています。

門前に立つ、オブジェのような寺院名碑が存在感を表しています。

門扉越しに、「本堂」とジャングルジムの向こうに弘法大師を祀る「大師堂」が覗えました。

前景 オブジェのような寺院名碑

一対の石灯篭 本堂

大師堂 同 弘法大師像

そのまま西へ向かうと、鳥居が見えます。

西へ向かう 鳥居が見える

諏訪大社の分社「立石諏訪神社」てす。

境内は諏訪児童遊園と一体化していて開放的で、一部は駐車場として使われているようです。

境内右側には、「手水舎」と「猿田彦大神のお堂」が配置されていて「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。

正面には、神明造りの「拝殿」が紅葉に映えています。

明神型鳥居 兼六合掩八紘碑

手水舎 同 手水鉢

猿田彦大神のお堂 同 青面金剛像の庚申塔

延宝五年(1677) 造立

拝殿前 一対の宋風獅子型狛犬 拝殿 本殿

京成押上線の線路沿いに西へ向かいます。

京成立石駅南口の出入口は、工事のため閉鎖されています。

線路と並行する狭い路を進むと、南口(西側)の狭い出入口がありしました。(思いの外階段が急で長く疲れた身には応えました。途中にエレベータ乗降口がありましたが、混んでいたのでスルーしたのが悔やまれます。)

到着は11時30分、3kmほどの巡行でした。

線路沿いに西へ 南口が閉鎖 南口(西側)

北風が強いが、気温20℃超7分袖シャツ1枚が快適な小春日和・・・ウォーキングには最適でした。

予定通り青砥橋→奥戸橋→本奥戸橋まで七曲りのうち三つの曲がりと、この間の石碑・石仏を観賞しながらののんびりしたひと時を過ごしました。

目的の一つ「立石富士」は、(事前に想定していた通り)私の範疇では富士塚とは思えないものでした。

|