| 木曽呂富士塚巡り |

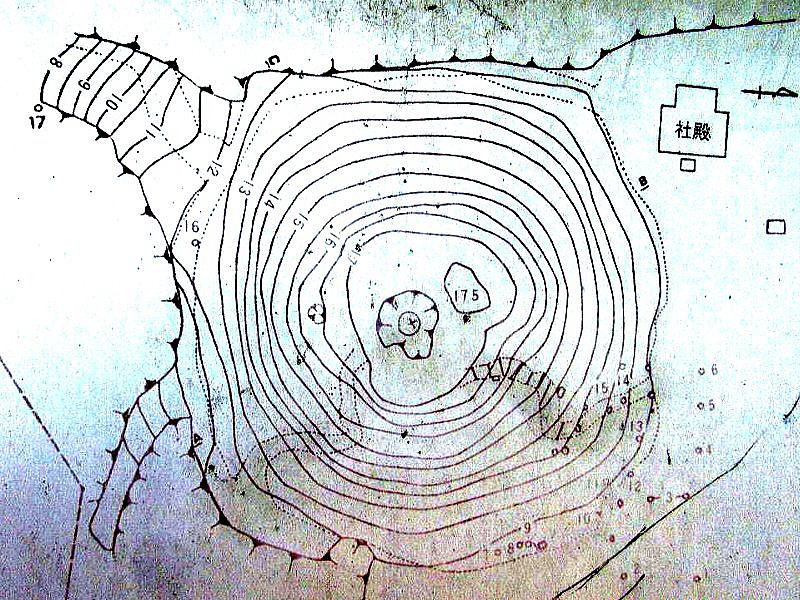

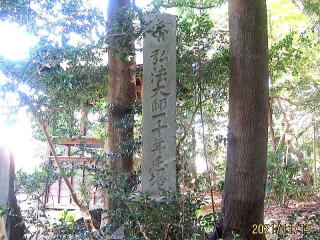

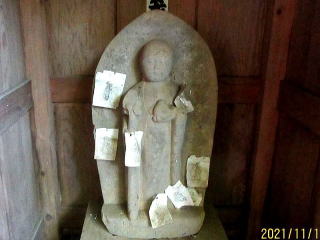

| 埼玉県最古の富士講築造の富士塚「木曽呂の富士塚」登攀を計画しました。 前回(2021年3月31日)訪問した「志木の田子山富士塚」に続き、5つある国の重要有形民俗文化財富士塚の最後の訪問になります。 同時に、東浦和駅の南側大間木・木曽呂・柳崎地区の神社・寺院巡りも計画しました。 地図を見ると、ほぼ平行に南北に流れる見沼代用水西縁・芝川・見沼代用水東縁をコの字に渡るようです。 9時45分に、JR武蔵野線東浦和駅を出ました。 駅の南東を走る、安行街道(吉場安行東京線・県道103号線)を進みます 二又の信号を左にとり、直ぐの関東平野最大の農業用水 見沼代用水西縁を渡り更に進みます。    東浦和駅 東浦和駅駅南通り 東浦和駅前交差点-安行街道    交差点を左へ 見沼代用水西縁に架かる附島橋 見沼代用水西縁    見沼通船堀公園 安行街道を東南へ 山茶花がきれい やがて、道路沿いに朱の鳥居が見えてきます。  朱の鳥居が見える 東浦和駅から1,000mで、大間木村の鎮守社「附島氷川女体神社」に着きました。 女体神社とは何ともいわくありげですが、ご祭神が奇稲田姫命(スサノウ神の妻…夫婦和合)だからなのでしょうか。 フェンスに囲まれた一間社流造りの「本殿」は、さいたま市指定有形文化財です。 本殿の左右と左前方に、三つの末社が配置されています。    神社への石段 朱の両部鳥居 手水盤    本殿 左側に社殿 同 末社    右側に社殿 同 末社 本殿左前方 末社 更に進むと、再び朱の鳥居が見えます。  朱の鳥居が見える 附島氷川女体神社から300m、「大間木稲荷社」があります。 神社の入り口は、フェンスで囲われており立ち入り禁止のようです。 鳥居・拝殿・幣殿・本殿・末社」の全てが朱で統一されていて、鮮やかな空間です。    フェンスで囲われている 朱の両部鳥居 手水盤    拝殿 側面(拝殿-幣殿-本殿) 社殿裏に末社 神社脇の街道沿いに「青面金剛像の庚申塔」が建っていました。    神社脇に青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 同 拡大画像(邪鬼と三猿) 安永六年(1777) 造立 更に、車の通りが激しい割りに狭い街道を東へと進みます。 道路沿いの施錠されたフェンスを通して、沢山の石碑・石仏が見えます。  柵越しに石碑・石仏が見える 大間木稲荷社から70m、安行街道沿いに足立坂東三十三ヶ所霊場34番札所の「八丁観音堂」があります。 見た目にはお堂というよりは、地区の自治会の建物の感がします。 しかしながら、左側には「手水盤」剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」自然石の「庚申塔碑」「念仏塔」「普門品一萬巻塔」更に「六地蔵の小舎」が並んで配置されています。 右側には、「六地蔵の覆屋」が配置されています。    自治会館(お堂) 境内左側 同 手水盤    同 青面金剛神像の庚申塔 同 庚申塔碑・念仏塔 同 普門品一萬巻塔 宝暦元年(1751) 造立 左)文化三年(1806) 造立   同 地蔵小屋 同 地蔵菩薩像    境内右側 同 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 敷地内には、街道に面して武州足立百不動尊霊場20番札所の「大聖不動堂」があります。 堂内には、青銅の小ぶりな青銅の「不動明王像」が祀られていました。   大聖不動堂 同 内部 大聖不動尊像 街道を更に進むと、通船差配役であった史跡見沼通船堀「鈴木家住宅」が見えました。 その先の、芝川に架かる八丁橋を渡ります。   この辺りは道路幅が広くなっている 鈴木家住宅   八丁橋 芝川 大聖不動堂から200m、八丁橋を渡ったすぐ脇に「大間木水神社」があります。 社殿の右横に、境内社の「稲荷社」がありました。 境内は国の史跡「見沼通船堀」の一部になってい.るようです。    神明型鳥居 手水盤 社殿  境内社 稲荷社 安行街道を暫らく進むと、石塔が見えます。   安行街道 前方に石碑が見える 大間木水神社から350m、下山口新田自治会館の敷地に「文字庚申塔」と「六地蔵」が配置されています。    自治会館 文字庚申塔 同 拡大画像 文化二年(1805) 造立    六地蔵像の覆屋 同 中心仏と六地蔵像 同 中心仏(普賢菩薩像) 文政四年(1821) 造立 その隣に、ひっそりと「下山口新田稲荷社」があります。    両部鳥居 手水盤 社殿 下山口新田稲荷社の脇を流れる灌漑農業用水路 見沼代用水東縁に架かる山口橋を渡ります。 橋を渡った直ぐの道の先に富士塚と思われる深い杜が見えます。    山口橋 見沼代用水東縁 山口橋東脇の路 下山口新田稲荷社から100m、住宅地の一角に小さな「厳嶋神社」がありました。    小高い所に神社 手水舎 同 手水盤   境内 社殿 ここから先は竹林が続くだけで、富士塚ではなさそうです。 竹藪の間から、微かに小高い丘陵が見えます。 深く傾斜のきつい竹藪をかき分け、やっとのことで道路に出ました。    神社の先は竹林 微かに丘陵が見えます やっとのことで道路に出る 厳島神社から50m、どうやら国の重要有形民俗文化財で埼玉県内最古の「木曽呂の富士塚」の西側に出たようです。 富士塚は、見沼代用水東縁と見沼通船堀の連絡点の崖上に築造され、高さ5.4m、直径20mの塚全体が盛土で築かれています。 南側の斜面は擁壁改修工事中でしたが、コンクリートで補強され入口を塞がれた「胎内窟」が見て取られます。 胎内窟の横には、「食行弥勒碑・溶岩」など三個の石碑が配置されています。 囲いの隙間を通り、お中道を東へと向かいます。 途中に「富士嶽神社の碑」「道標」が配置されています。道標の正面に「左人穴仙元鎮座/右北室仙元宮」、右側面に「冨士山烏幅(帽)子岩/身禄嶽写」と陰刻があります。 塚の東側には、「蓮行知道居士の石塔」と二体の石仏が配置されています。    塚南側は擁壁改修工事中 胎内窟 三個の石碑(食行弥勒碑・溶岩)    囲いの間から富士塚に入る 南西側の登山道 お中道南側に工事中の看板    富士嶽神社の石宮 お中道南側 道標 明治五年(1872) 再建    南東側の登山道 蓮行知道居士の石塔 同 上部 大日如来像 文化二年(1805) 造立  二体の石仏 塚の北東側が、木曽呂の富士塚の入口のようです。 案内板の前には「石燈籠」が据えられていて、浅間神社の鳥居が入口になっています。 社殿の脇に、小舎があり可愛らしい「大日如来像」が祀られていました。 登山道の周りには、「富士登山三拾栄度修行碑」「伊勢太々碑」「鹿島太々碑」「念仏碑」「富士登山三十三度修行碑」「登山隔年修行碑」など種々の富士講碑が配置されています。 北東の登山口から、自然石の登山路を上ります。 山頂はシンプルで、祠的なものは全く見受けられなかったです。   案内板と石灯篭 案内板の富士塚図 享和四年(1804) 造立    浅間神社 明神型鳥居 三個の手水盤 社殿 天保四年(1833) 造立   大日如来の小舎 同 大日如来像    登山道周りの富士講碑 同 富士登山三拾栄度修行碑 同 伊勢太々碑    同 鹿島太々碑 同 念仏碑 同 富士登山三十三度修行碑    同 登山隔年修行碑 登山道を上る 頂上付近    頂上 同 南側(擁壁工事中)を望む 同 西側(侵入口)を望む    同 北側(浅間神社)を望む 同 東側(富士塚入口)を望む 東側への下り石段 安行街道(吉場安行東京線・県道103号線)に戻ります。 街道を北東に往くと南浦和越谷線と交差する木曽呂西交差点に出ますが、安行街道をくの字に直進し南東に進みます。 次の木曽呂交差点を右折し、安行街道と別れて南へ向かいます。 やがて、道路沿いに寺院名碑が見えてきます。    木曽呂富士塚を顧みる 南へ安行街道に戻る 安行街道を北東へ進む    木曽呂西交差点 安行街道を南東へ進む 木曽呂交差点    安行街道と別れて南へ向かう 季節ハズレの紫陽花がきれい 道沿いに寺院名碑が見える 木曽呂富士塚から600m、武蔵国八十八ヶ所霊場49番及び武州足立百不動尊霊場21番札所の「醫王山薬王寺」に着きました。 寺院名碑のほか山門がなく不思議に思いましたが、表参道は別にあるようです。 この地区は、川口野鳥の森として保護されていますので緑の多い閑静な境内です。 コンクリート造りの「本堂」を囲むように、「薬師堂」「慈母観音像」「六地蔵の覆屋」「鐘楼」・石仏石碑などが数多く配置されています。    寺院名碑と東参道 鐘楼 同 撞鐘    珠を抱く観音像 三界萬霊 同 中心仏 地蔵菩薩像    六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 同 中心仏 地蔵菩薩坐像    慈母観音像 宝篋印塔 念仏塔    本堂左側 二基の地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像   薬師堂 本堂    累代先祖の墓所 同 左側 地蔵菩薩像・如意輪観音像 同 右側 地蔵菩薩像・馬頭観音像・聖観音菩薩像   同 右側 二基の地蔵菩薩像 四基の宝塔    弘法大師一千年忌塔 弘法大師一千百五十年御遠忌記念塔 弘法大師一千百年忌供養塔   手水盤 山門(内側) 本堂正面の「山門」を潜ると、右側に二基の「青面金剛像の庚申塔」出羽三山供養塔」「湯殿山諸願成就塔」「如意輪観音像」「地蔵菩薩像」など七基の石塔・石仏が並んで配置されています。 左側には、「誓願地蔵の小屋」と剥落が進む石塔が配置されています。 石段を下り、表参道を進み左折すると先ほどの道路に出ます。    山門 山門左側 七基の石碑・石仏 同 二基の青面金剛像の庚申塔 元禄八年(1695)・天明二年(1782) 造立   同 (不詳)・出羽三山供養塔・湯殿山諸願成就塔 同 如意輪観音像・地蔵菩薩像 天保十二年(1841)・宝暦十一年(1761) 造立    山門右側 誓願地蔵の小屋と石碑 同 地蔵菩薩像 同 剥落した石塔   寺院名碑と表参道 左折すると先ほどの道に出る 更に南へ進み二又路を右折すると、墓所の一角が見えます。    南へ進む 二又路を右折 墓所の一角が見える 薬王寺から300m、足立観音霊場31番札所の「木揃堂」がありました。 木揃堂は「きぞろどう」と読むそうですが、地名も木曽呂(きぞろ)なので紛らわしいですね。 堂前には、「足立坂東三十一番木揃堂」「足立・坂東/第三十一番」大小二基の石碑が建っています。 正面の素朴な社殿の左側には、石仏・石塔が並んでいます。 右側には、「六地蔵の覆屋」と大きな笠付き「念仏塔」が配置されています。    前景 足立坂東三十一番木揃堂の碑 足立・坂東/第三十一番の碑   社殿 境内左側 石仏群    同 如意輪観音像・墓碑 同 釈迦如来像・菩薩像・墓碑 同 四体の地蔵菩薩像   石灯篭 石灯篭    境内右側 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 同 念仏塔 木揃堂の角を右折します。 木揃堂の塀の一角に、「三猿の庚申塔」が祀られていました。    木揃堂の角を右折 塀の一角に庚申塔 同 三猿の庚申塔 西へ進み、先の住宅の角を左折します。 遠くに神社が見えます。    住宅の角を左折 南西に進む 神社に着く 木揃堂から350m、旧村社「木曽呂朝日神社」に着きました。 明神型一之鳥居・両部型二之鳥居の先には、権現造りの「拝殿」がで迎えてくれます。 拝殿・幣殿の裏に、珍しく「本殿」が離れて建っています。    朝日神社 前景 神社名碑 一対の石灯篭    明神型一之鳥居 一対の石灯篭 両部型二之鳥居    手水舎 一対の和風獅子型狛犬 拝殿    拝殿前 鬼瓦 本殿 本殿-幣殿-拝殿 社殿の周りには、三つの境内社「天雲社」「諏訪社」「稲荷社」が配置されてイます。    境内社 天雲社 明神型鳥居 同 社殿 同 手水鉢    境内社 諏訪社 明神型鳥居 同 社殿 歌碑・氷川神社碑    境内社 稲荷社 明神型鳥居 同 社殿 弁才天碑 神社を出て直ぐの角を左折し、北へ向かいます。 突き当りを左折し、西へ進みます。 見沼代用水東縁に架かる木曽呂南橋を渡り、更に西へ進みます。 県立川口北高等学校の先に土手が見えます。 階段を上ると、芝川に沿って土手とサイクリングロードが二段になって続いています。 芝川サイクリングロードの先に見える高架橋の階段を上り、南浦和越谷線に出ます。    神社を出て直ぐの角を左折 突き当りを左折し西へ 木曽呂南橋    見沼代用水東縁 県立川口北高等学校の先に土手が見え 土手を上る    芝川の土手 芝川サイクリングロード 高架橋の階段を上る 芝川に架かる通船堀大橋の欄干には、船運のオブジェが設置されていました。 通船堀大橋を走る南浦和越谷線を、南西に進みます。 途中、スーパーコモディイイダ 東浦和店の敷地内に、社殿を祀る一角がありました。 南浦和越谷線を更に進み、大間木蕨線(県道235号線)と交叉する柳崎交番交差点を右折し北へ向かいます。 見沼代用水西縁に架かる橋の先の高台に、神社が見えます。    欄干に船運のオブジェ 南浦和越谷線 高架からの芝川    スーパーコモディイイダ 東浦和店 敷地内に社殿 同 木株の祠    南浦和越谷線を南西に進む 柳崎交番交差点を右折 大間木蕨線を北へ    橋の先に神社が見える 見沼代用水西縁 高台に神社 朝日神社から1,800m、旧柳崎村の鎮守「柳崎氷川神社」に着きました。 小高い丘の上に位置し周囲を無数の高い樹木で囲まれ、整然として凛とした空気が漂う空間です。 境内の左側に「手水舎」が配置されています。 正面の一間社流れ見世棚造の「拝殿」は川口市の文化財に指定されています。    参道の石段 神明型一之鳥居 閑静な境内   両部二之鳥居 一対の石灯篭    手水舎 手水盤 拝殿 文政五年(1822) 造立 社殿の周りに、「氷川天神社」「稲荷社」「白山神社」「桜稲荷社」「三峯神社」の境内社と「第六天社の石祠」が配置されています。    社殿の周りに境内社 境内社 氷川天神社 境内社 稲荷社    第六天社の石祠 境内社 白山神社・桜稲荷社・三峯神社 大間木蕨線を望む 社殿横の朱の階段を下りて、大間木蕨線に出ます。 道路を横断し西へ進むと、突き当りに寺院が見えます。   大間木蕨線から神社を望む 突き当りに寺院が見え 柳崎氷川神社から100m、足立坂東三十三ヶ所霊場7番及び武州足立百不動尊霊場97番札所の「大慈山観音院東光寺」があります。 寺院門を跨って、「子安観世音霊場」の看板が架かっているのが目につきます。 左側の寺院門前には「六地蔵の覆屋」が祀られていました。 更に、境内の左側に「手水舎」が配置されています。 「本堂」左側のなだらかな斜面を下りると、「六地蔵像」三基の「板碑」「青面金剛像の庚申塔・地蔵菩薩坐像・阿弥陀如来坐像」が並んで配置されていました。    寺院門に看板が架かっている 左寺院門前 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像    手水舎 手水盤 本堂    本堂の左側 三基の板碑 六地蔵像    三体の石仏と石碑 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩坐像・阿弥陀如来坐像 観音院を北へ進み、直ぐの角を右折します。 正面の大間木蕨線の先に墓所が見えます。 大間木蕨線を渡り、右手の角を回り込むと墓所の入口に出ました。    直ぐの角を右折 先に墓所が見える 右手の角を回り込む 観音院から200m、「柳崎薬師堂」がありました。 正面のお堂は、柳崎町会会館として使われているようです。    薬師堂 三界萬霊 同 中心仏 地蔵菩薩像 大間木蕨線を北へ進み、正面に見えるビックボーイで30分のランチタイムを取りました。 道なりに進み東浦和駅前交差点の前の角を左折するとロータリーが見えました。 柳崎薬師堂から800m、予定より早い13時25分にJR武蔵野線東浦和駅に着きました。   大間木蕨線 ビックボーイでランチタイム   東浦和駅前交差点 東浦和駅 今回も、いくつかのミス(ロス)をしてしまいました。 ☆ マップの見間違え(思い込み)で、東浦和駅前通りを南東に進むべ処を、東浦和駅南通りを北東に向かってしまいました。 ☆ 木曽呂富士塚への入り口をショートカットしようと思い、深い竹林に入り込み満身創痍の羽目に陥りました。 加えて、行き着いた道からは塚のフェンスが張り巡らされていて入れず、隙間から塚のお中道に辿り着けることができました。 苦労して辿り着いた木曽呂富士塚の印象は、素朴な小山というものでした。 幾つかの「富士講碑」と「御胎内」は観ることができましたが、富士講の構成要素である「黒ボク石(溶岩)」「小御岳石尊大権現碑」「烏帽子岩碑」「合目石」などは見ることができず、擁壁改修工事中ということもあり国の重要有形民俗文化財の拝観という期待が少しハズレました。 全般的には、ほぼ無風の秋うららかな日和に恵まれて、6.2kmほどの快適な石仏巡りを楽しみました。 |