| 目黒区庚申塔巡り1 |

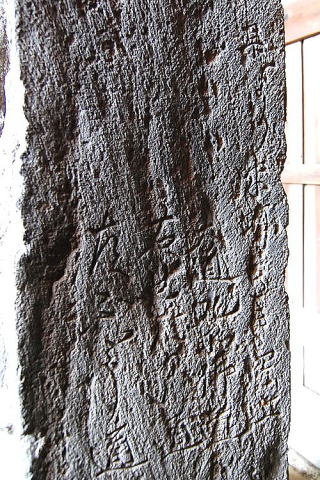

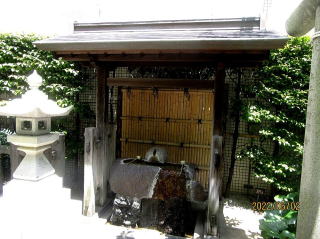

| 庚申塔又は庚申碑は道標を兼ねていることが多く、多くは江戸時代からあった道の近くに置かれていますが、都市開発が進む都心では場所が移されたものもあります。 目黒区は、庚申塔の保護管理がしっかりとなされているようで、21カ所大小約70基の庚申塔があると言われています。 この目黒区の庚申塔を、3~4回に分けて巡りたいと思います。 今回は、下目黒・目黒・中目黒・上目黒地区に分布する10個所の路傍の庚申塔巡りを計画しました。 下目黒地区に群集する「元祖山手七福神の大黒天を祀る大圓寺・ 蛸薬師の成就院・目黒不動尊の瀧泉寺・元祖山手七福神の弁財天を祀る蟠龍寺・大鳥神社の庚申塔」などは、「江戸五色不動巡り(2007年)」で巡拝していますので今回はルートから外しました。 9時40分に、JR目黒駅西口に降りました。 駅前を北西に走る目黒通り(都道312号)の権之助坂を緩やかに下ります。 目黒川手前の交差点を右折北へ向かい、突き当りの目黒清掃工場を左折します。 目黒川に架かる田道橋をわたると、直ぐ目の前に覆屋が見えます。    目黒駅西口 目黒通り 権之助坂 交差点を右折    北へ向かう 目黒清掃工場を左折 南西に向かう    田道橋 目黒川 覆屋が見える ①「ひいらぎ庚申」です。 庚申の石碑は道標を兼ねたもののようで、右面には「しんてら/ゆふてん寺 道」、左面には「こんひら/ふとう尊 みち」と陰刻がありました。    庚申碑の覆屋 同 庚申の石碑 同 左右の側面 安永四年(1775) 造立  水鉢 田道庚申通りを南西に進むと、回り角に覆屋が見えます。  田道庚申通り ②目黒区指定有形文化財「田道庚申塔群」です。 覆屋には、六基の「青面金剛像の庚申塔」と一基の「地蔵菩薩立像」が横一列に安置されています。 左から四体目の青面金剛像は、珍しく左手に羂索をもっています。    庚申塔の覆屋 同 左二体の青面金剛像の庚申塔 同 中二体の青面金剛像の庚申塔 正徳三年(1713)・元禄五年(1692) 造立 元禄八年(1695)・延宝八年(1680) 造立   同 右二体の青面金剛像の庚申塔 同 右端の地蔵菩薩立像 元禄八年(1695)・延宝五年(1677) 造立 延宝元年(1673) 造立 田道庚申通りを道なりに緩やかに下っていくと、山手通り(都道317号)に出ます。 直ぐの目黒三丁目の交差点を渡り、南東へファミリーマートの角を左折します。 西へ向かい一つ目の右の角を曲がると、目黒区の坂道ウォーキングでは勾配No.1とされている十七が坂です。 最初は左程でもなかったのですが、二又路からは躊躇するようなかなりの勾配です。 坂上の右側に墓地があります。    田道庚申通りの突き当り 山手通り ファミリーマートの角を左折    西へ向かう 十七が坂の上り口 二又路を右へ   急こう配の坂道 坂上に墓地 ③「十七ヶ坂庚申塔」です。 墓地内には、「青面金剛像の庚申塔」「板碑型の庚申塔」目黒区最古の庚申塔と云われる「宝篋印塔型の庚申塔」の三基が安置されています。 青面金剛像は、とろけて判別が難しいのですが案内板の説明には「青面金剛」とありました。 板碑の正面には、「奉造立庚申供養石塔一宇」の陰刻があります。 宝篋印塔には、正面に「庚申供養」の陰刻があります。  墓地内の庚申塔    同 青面金剛像の庚申塔(? とろけて判別困難) 同 板碑型庚申塔 同 宝篋印塔型庚申塔 明暦三年(1657) 造立 寛永三年(1626) 造立 十七ヶ坂を上り切ったこの先は、庚申道と呼ばれています。 少し進んだ馬喰坂との四つ角に高台の墓地があり、その塀の一角に庚申塔が並んでいます。    庚申道 馬喰坂 四つ角の墓地 ④「馬喰坂上の庚申塔群」です。 塀の棚段には、三基の「青面金剛像の庚申塔」と三猿が彫られた一基の「板碑型の庚申塔」が安置されています。  四基の庚申塔    同 二体の青面金剛像の庚申塔 同 板碑型の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 寛保二年(1742)・宝永三年(1706) 造立 延宝八年(1680) 造立 宝永七年(1710) 造立 更に進むと、突然現代彫刻美術館(長泉院附属)が現れました。 独創的なオブジェが野外に多数展示されており興味を引かれましたが、先が長いので今回は観賞をパスします。 美術館入口の植込みに、石碑が顔を出しています。    独創的なオブジェが野外展示 美術館入口 植込みに石碑 「長泉院門前の庚申塔」です。 正面に「庚申供養塔」と彫られた、駒形の「庚申の石塔」です。   植込みに石碑 同 庚申の石塔 寛政元年(1789) 造立 目黒駅から1,600mで、美術館と同居している「高峯山大玄寺長泉院」に着きました。 入口の左側には「大界外相」「不許辛酒肉入山門」二基の石塔が立っていて、その奥には「円光東漸大師霊場碑」「水子地蔵尊の小堂」が配置されています。 右側には、二基の「石灯篭」「文字念仏塔」が配置されています。 美術館の野外オブジェに混じり、巨大な「五輪塔」と「十三層の石塔」が配置されています。    寺院入口 寺院名碑 大界外相・不許辛酒肉入山門二基の石塔    左側の塀沿い 同 円光東漸大師霊場碑 同 水子地蔵像   同 水子地蔵尊の小堂 同 水子地蔵尊    左側の塀沿い 石灯篭 同 石灯篭 同 念仏塔    美術館の野外展示 同 五輪塔 同 十三層の石塔 美術館の塀に沿って庚申道を更に進むと、なべころ坂緑地公園の角に覆屋が見えます。    美術館の塀 庚申道を北西に なべころ坂緑地公園の角に覆屋 ⑤「藤の庚申」です。 「青面金剛像の庚申塔」と南無青面金剛と彫られた「板碑型の庚申塔」の二基が鎮座しています。 案内板の説明によると、板碑はその下部に「申ノ形」という文字が縦に三行刻まれていて三猿を文字で表したとあります。    二基の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 板碑型の庚申塔 貞享元年(1684) 造立 元禄元年(1688)造立 なべころ坂緑地公園左側の坂を下り左折し、中町通りを南東に進みます。 五差路の角の電話ボックスの脇にね石碑が見えます。    公園左側の坂を下り左折 中町通りを南東に 五差路角の電話ボックス脇に石碑 ⑥「とちの木庚申」です。 保存状態が良くないので字は判読しにくいが、かろうじて「庚申」と読める石碑です。   庚申の石碑 同 拡大画像 寛政十年(1798))造立 中町通りを戻る感じで西へ向かいます。 祐天寺裏交差点を右折し、緩やかな坂を北へ進みます。 神社の塀沿いに進むと、右側に祐天寺墓地があります。    中町通りを西へ 祐天寺裏交差点を右折 緩やかな坂を北へ 墓地の正面の大きな「宝塔」が目を引き、その左右に「三界萬霊」「文字念仏塔」が配置されています。    祐天寺墓地 三界萬霊 同 地蔵菩薩像   宝塔 文字念仏塔 更に進むと駒沢通り(都道416号)の祐天寺前交差点に出ますが、寺院塀の角に交通安全祈願の「二体の地蔵菩薩像」と「文字念仏塔」が祀られています。    寺院の東門 祐天寺前交差点の角に石仏 二体の地蔵菩薩像

同 地蔵菩薩像 同 文字念仏塔 同 地蔵菩薩像 交差点を左折すると、道路に面して表門が見えます。  駒沢通り沿いに表門 長泉寺から1,000mで、目黒の念仏道場「明顕山祐天寺」に着きました。  国登録有形文化財の「表門」の横には、「祐天大僧正二百回遠忌報恩塔」が配置されています。    駒沢通りからの前景 祐天大僧正二百回遠忌報恩塔 表門 表門を入ると、左側には「耆山上人衣鉢塔」と沢山の「文字念仏塔」その奥には目黒区指定有形文化財の「二基の海難供養塔」が並んで配置されています。 石碑の散策路の隣には、国登録有形文化財の「地蔵堂」が配置されています。 右側には、子供の百日咳や    表門内側 左側に石碑が並ぶ 同 耆山上人衣鉢塔 同 永代千部講中碑    ------------------------------------------------------ 文字念仏塔 -----------------------------------------------------    ------------------------------------------------------ 文字念仏塔 -----------------------------------------------------    二基の海難供養塔 同 白子組の海難供養碑 同 灘目の海難供養碑    地蔵堂 山門 同 一対の石灯篭 同 一対の天水桶    同 地蔵堂 同 手水舎 同 手水鉢 明治二十九年(1896) 造立  表門内側 左側に小堂    子まもり地蔵の小堂 同 子まもり地蔵像 同 子まもり地蔵尊碑 表門の正面には、目黒区指定有形文化財の「仁王門」が建っています。 門の内部には、「阿吽の仁王像」が睨みを利かせています。    仁王門 同 阿吽の仁王像 同 一対の天水桶 境内の左側には、目黒区指定有形文化財の「阿弥陀堂」と境内社の「五社稲荷社」が配置されています。  境内の左側   阿弥陀堂 同 一対の天水桶    五社稲荷社 同 神明型鳥居 同 社殿前 明神型鳥居    同 一対の石灯篭 同 手水鉢 同 社殿 境内の右側には、「手水舎」国登録有形文化財の「水屋」大きな「地蔵菩薩坐像」その裏側に「かさね塚」国登録有形文化財の「鐘楼」(「撞鐘」は目黒区指定有形文化財)「水子地蔵像」「江戸消防記念碑」が配置されています。  境内の右側   かさね塚 同 拡大画像   手水舎 同 手水鉢 明和三年(1766) 造立   水屋 同 水鉢 弘化三年(1847) 造立   地蔵菩薩坐像 同 拡大画像   鐘楼 同 撞鐘   水子地蔵像 同 拡大画像    同 江戸消防記念碑 同 拡大画像 同 火消中碑 境内の中央には、国登録有形文化財の「本堂」を中に、左側に二重塔型(上重は八角)の「仏舎利殿」右側に国登録有形文化財の「書院」が配置されています。    参道 一対の石灯篭 本堂前 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 明和三年(1766) 造立 明和三年(1766) 造立    本堂 仏舎利殿 書院 駒沢通りを北東に向かうと、道沿いに鳥居が見えます。 鳥居の先の50mほどの参道は駐車スペースになっているようで、脇の路を進みます。   駒沢通りを北東に 鳥居が見える    寺院名碑 神明型鳥居 参道 祐天寺から180mで、「上目黒天祖神社」に着きました。 境内の左側に、「庚申塔の覆屋」が配置されています。 ⑦目黒区指定文化財の「天祖神社庚申塔」です。 二基の「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。 右の庚申塔は道標を兼ねていて、「是より末 町さき四辻 大道 九品仏道」とあり、「右 せたかい道」「左 ふとう道」と彫られていると説明板にはあります。 その隣には、自然石の「手水舎」が配置されています。 境内の右側に、「神楽殿」が配置されています。    前景 左側 庚申塔の覆屋 同 手水鉢  二基の庚申塔    同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 右側面 宝永五年(1708) 造立 享保元年(1716) 造立    手水舎 同 手水鉢 神楽殿 昭和九年(1934) 造立    拝殿 本殿 西参道 神明型鳥居 駒沢通りの斜め前の中目黒三丁目の交差点を右折し、東へ向かいます。 最初の角を左折し北東に進むと、神社の西参道の鳥居が見えます。 更に進むと、突き当りの角に表参道の鳥居があります。   中目黒三丁目の交差点を右折 最初の角を左折    東へ 西参道 同 明神型鳥居 上目黒天祖神社から320mで、旧中目黒村鎮守「中目黒八幡神社」に着きました。 表参道の鳥居をくぐり緩やかな上り坂を50mほど進むと、長い石段があります。 石段前の石灯籠の後ろには、左側に「さざれ石」が配置され、右側に「神泉」が湧き出ています。    表参道 明神型鳥居 神社名碑   参道の石段 石段手前 一対の石灯篭    同 さざれ石 同 神池の一角 同 神泉碑 石段を上ると、境内の左側に「神楽殿」「百度石」が配置されています。 境内の右側には、「手水舎」と権現造りの「拝殿」が配置されています。 拝殿の左横には、境内社の「三峰神社」が配置されています。 境内の西奥に、「十二座之神楽坂碑」などの石碑群が配置されています。    石段の上 一対の石灯篭 神楽殿 百度石   手水舎 同 手水鉢    拝殿前 一対の和風獅子型狛犬 拝殿 本殿    境内社 三峰神社 同 神社名碑 同 神明型鳥居   同 社殿 同 手水鉢    石碑群 同 十二座之神楽坂碑 同 鉄塔(?) 神社を北へ向かい、駒沢通りの中目黒三丁目の交差点に出ます。 交差点の西斜め前方に、大谷石で組まれた堂宇に庚申塔が見えます。    北へ向かう 中目黒三丁目の交差点 斜め前方に堂宇 ⑧「けこぼ坂庚申塔」です。 堂宇には、一基の「青面金剛像の庚申塔」が鎮座しています。   庚申塔の堂宇 同 青面金剛像の庚申塔 元禄八年(1695)造立 駒沢通りを北東に進むと、道路に面して石塔が並んで立っているのが見えます。   駒沢通りを北東に 石碑が見える 上目黒天祖神社から300mで、「実相山正覚寺」に着きました。 「御成門」の前には、三基の「文字念仏塔」が並んで立っています。    左側の文字念仏塔 右側二基の文字念仏塔 御成門 境内の左側には、「手水舎」奉納の「三層の石塔」と「布袋像」が配置されています。 その東方の山手通りに面する「東門」に向かっては、「一対の石灯篭」亀趺の「文字念仏塔」が配置されています。    境内 手水舎 同 手水鉢 天保二年(1831)造立    奉納品 同 三層の石塔 同 布袋像    一対の石灯篭 亀趺の文字念仏塔 東門 境内の右側には、「忠魂碑」「文字念仏塔」伊達騒動の登場人物"千代萩の政岡"のモデルともいわれる「三澤初子之銅像」「百度石」「橋本牧場畜牛供養塔」「鐘楼」が配置されています。    忠魂碑 文字念仏塔 三澤初子之像   百度石 橋本牧場畜牛供養塔   鐘楼 同 撞鐘 境内の正面には「鬼子母神堂」、右側には「国柱法窟(祖師堂)」と「本堂」、左側には赤い六角堂の「瘡守稲荷大明神」「浄行堂」が配置されています。    鬼子母神堂 堂前 一対の天水桶 同 日蓮大聖人像    祖師堂 本堂 同 鉄釜風一対の天水桶  ] ]  瘡守稲荷大明神 同 明神型鳥居 同 (金網で保護される)一対の神狐像    同 狛狐像 同 六角堂の社殿 同 手押しポンプ   浄行堂 同 浄行菩薩像 駒沢通りを南西に戻り、中目黒三丁目の交差点を渡ります。 直ぐの角を左折し北へ向かい、蛇崩・伊勢脇通り(目黒銀座商店街)に出ます。 通りを往くと、ビルの間に目黒馬頭観音の提灯が見えます。 細い路地が参道になっているのでしょうか、奥の先に社殿が見えます。    中目黒三丁目の交差点直ぐの角を左折 北へ向かう 蛇崩・伊勢脇通りに出る   目黒馬頭観音の提灯 路地の先に社殿が見える 目黒銀座観音と呼ばれる「中目黒の馬頭観音」です。 入口には「馬頭観世音碑」が配置され、正面に「社殿」が控えています。 境内の左側には「手水舎」がありその後方に多くの「馬頭観音碑」と「馬頭観音像」が並んで配置されています。 境内の右側には、「手水鉢」が配置されています。    前景 馬頭観世音碑 社殿   手水舎 後ろに二基の馬頭観世音碑と馬頭観音像    同 馬頭観世音菩薩碑 同 馬頭観世音碑 同 馬頭観音像 明治四十年(1907) 造立 昭和六年(1931) 造立

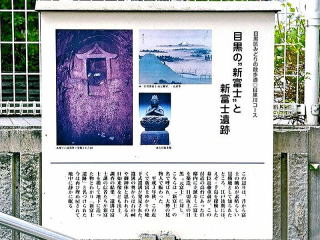

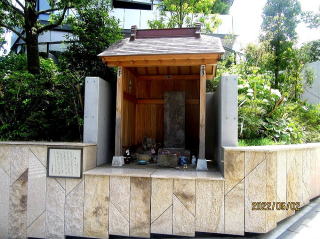

馬頭観世音菩薩碑 馬頭尊祈念碑 手水鉢 大正十二年(1923) 造立 蛇崩・伊勢脇通りに戻り北東に向かうと、鳥居が見えます。  鳥居が見える 正覚寺から350mで、「第六天社」に着きました。 白石が敷かれた狭い境内には、「手水舎」「第六天社碑」が整然と配置されています。    前景 神明型鳥居 手水舎 同 吐水口が一体の天然石の手水鉢    第六天社碑 一対の石灯篭 社殿 更に北東に進み山手通り(都道317号)に出ます。 左側には東京メトロ日比谷線の終着駅中目黒駅が見えます。 山手通りを南西に向かい、駒沢通りと交差する中目黒立体交差点を左折し、駒沢通りを北へ進みます。 目黒川に架かる皀樹橋(さいかちばし)を渡り、歩道橋先の角を右折します。 南西に向かい二つ目の角を左折します。 突き当りを右折すると、江戸の人びとが麻布辺りから行楽の地目黒に入る近道として重要な交通路だった別所坂です。 折れ曲がった長い急坂を上り切った処に、コンクリートの堂宇が見えます。    北東に進む 左側に中目黒駅 山手通りを南西に    中目黒立体交差点 駒沢通りを北へ 皀樹橋    目黒川 南西に向かい二つ目の角を左折 突き当りを右折    別所坂 折れ曲がった長い急坂 堂宇が見える ⑨「別所坂上庚申塔」です。 二列に、四基の「青面金剛像の庚申塔」と二基の「板碑型庚申塔」が鎮座しています。 二基の板碑は「庚申塔」と案内板に説明がありますが、三猿などそれらしきものは見当たりませんでした。  前後六基の庚申塔    前列左から 青面金剛像の庚申塔 板碑型庚申塔 青面金剛像の庚申塔 享保元年(1716) 造立 延宝八年(1680) 造立 元禄元年(1688) 造立    後列左から 青面金剛像の庚申塔 青面金剛像の庚申塔 板碑型庚申塔 元禄十年(1697) 造立 明和元年(1764) 造立 寛文五年(1665) 造立 庚申塔の堂宇の先に、目黒区教育委員会による「目黒新富士」についての説明板が設置されています。 かつては、「新富士」と呼ばれる富士塚があったようです。   庚申塔の堂宇の先 目黒新富士の説明板 新富士坂を北東に進むと、塀に覆われる感じで小堂が建っていました。 この辺りからは渋谷区になります。   北東に進む 塀に覆われた小堂 「新富士坂の馬頭観世音の小堂」 です。 珍しい「馬頭観音座像」が安置されています。    馬頭観世音の小堂 同 馬頭観音坐像 手水鉢 延喜三年(1746) 造立 緩やかな下り坂を更に進むと、恵比寿南三丁目交差点に出ます。 交差点の角に、小堂が建っています。   道なりに進む 恵比寿南三丁目交差点角に小堂 下ってきた新富士坂の上り口辺りに「恵比寿南三丁目の道標の小堂」 があります。 堂内には、光背上部が欠けた「如意輪観音坐像」と「題目塔」が安置されています。 題目塔は「道標」になっていて、(渋谷区教育委員会設置の標識によると)右脇に「右 ゆうてん寺道」左脇に「左 不動尊みち」の陰刻があるとのことです。    道標の小堂 同 如意輪観音坐像 同 道標 元文五年(1740) 造立 安永八年(1779) 造立 更に進み、恵比寿南二丁目交差点の先の恵比寿銀座通りを過ぎれば駅が見えます。 第六天社から1,300m、JR恵比寿駅西口に着いたのは12時でした。    恵比寿南二丁目交差点 恵比寿銀座通り 恵比寿駅西口 今回は、「10か所26基の庚申塔・庚申碑」を拝観しました。 既に拝観済の「大鳥神社の庚申塔4基」を加えると、「11か所30基」を廻り終えたことになります。 庚申塔の保存場所には、全て目黒区教育委員会による説明プレートが設置されていて庚申塔保護の熱意を感じました。 目黒区を約5Km歩きましたが、色々な坂を体感させてもらいました。 |