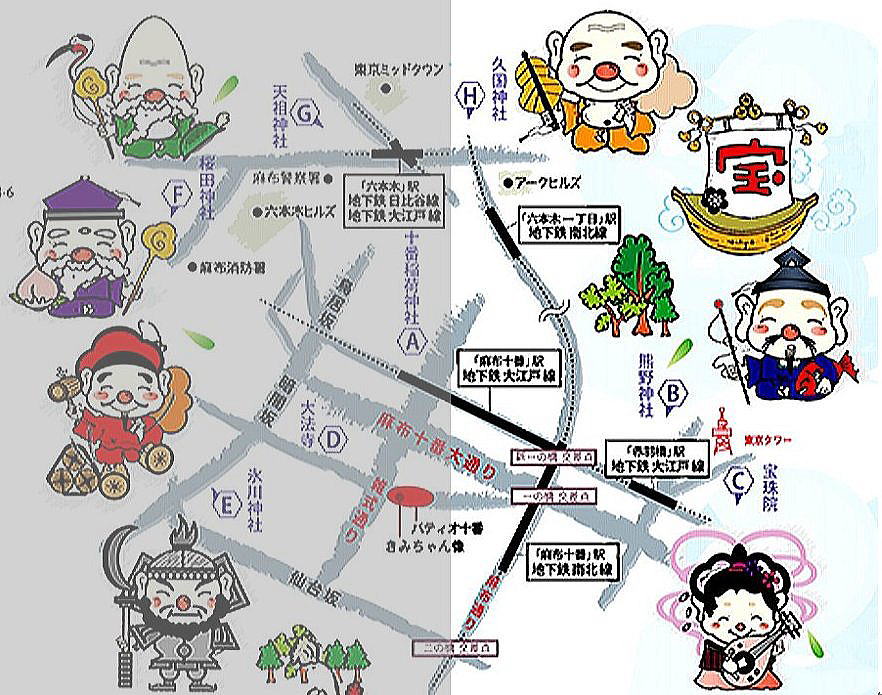

| 港七福神巡り2 |

| 前回に引き続き、布袋尊の「久國神社」・恵比寿天の「飯倉熊野神社」・弁財天の「宝珠院」の3か所を巡ります。 六本木1~虎ノ門~麻布台~東麻布~芝公園と、港区の中央のエリアを探訪する計画です。  今回は、都営地下鉄大江戸線六本木一丁目駅からのスタートです。 地上口を出ると、アークヒルズ アーク森ビルが聳え立っています。 北側に走る首都高速都心環状線・麻布通り(都道415号線)・六本木通り(都道412号線)を跨ぐ長い歩道橋を渡ります。 歩道橋を下りて北東へ直ぐの角を左折すると、正面に寺院名碑が見えます。    大江戸線六本木一丁目駅3番地上口 アークヒルズ アーク森ビル 歩道橋(上り)    六本木通り 首都高速都心環状線 谷原JCT 歩道橋(下り)   直ぐの角を左折 正面に寺院門が見える 港区七福神の布袋尊を祀る「久國神社」です。 太田道灌が江戸城鎮護のため溜池の上に勧請したのがはじめとされ、1560年にこの地へ移転してきたといいます。 「久国」は、鎌倉時代の刀工・粟田口久国作の刀が奉納されている事に由来しているとのこと。 一部は駐車場となっている参道の先に石段があり、上った先の「鳥居」の脇に一対の「和風獅子型狛犬」が配置されています。 境内の左手は、滑り台などの遊具やベンチが置かれていて公園や地域の方の休憩所として利用されているのでしょう。 境内の右手には、「手水舎」樹株の社に祀られている「布袋尊像」頭に龍を乗せた「不思議な像」が配置されています。 「一対の石灯篭」の先には、流造の「拝殿」が建っています。    前景 一対の石灯篭 参道の石段    石段上 一対の和風獅子型狛犬 同 明神型鳥居 同 来た道を振り返る 昭和十八年1943) 造立 昭和十五年(1940) 造立    同 石灯篭 境内 左側 境内 右側   手水舎 同 手水鉢 明治二十五年(1892) 造立   樹株の社に祀られている布袋尊 同 布袋尊像   頭に龍を乗せている像の一画 同 拡大画像    一対の石灯篭 拝殿 本殿 拝殿の左手に、境内社「猿田彦神社」が配置されています。   神明型鳥居 社殿 西へ少し行った先に、寺院名碑が見えます。  寺院名碑が見える 「高岩山常住院永昌寺」です。 参道に沿った駐車場の奥に、小さな「地蔵菩薩像」が祀られています。 石段を上がった正面に、「本堂」が建っています。    前景 駐車場の奥に地蔵菩薩像 同 拡大画像    本堂 石灯篭 忠魂供養塔 六本木一丁目駅3番地上口に戻り、すぐ横の道源寺坂に向かうと寺院門が見えます。

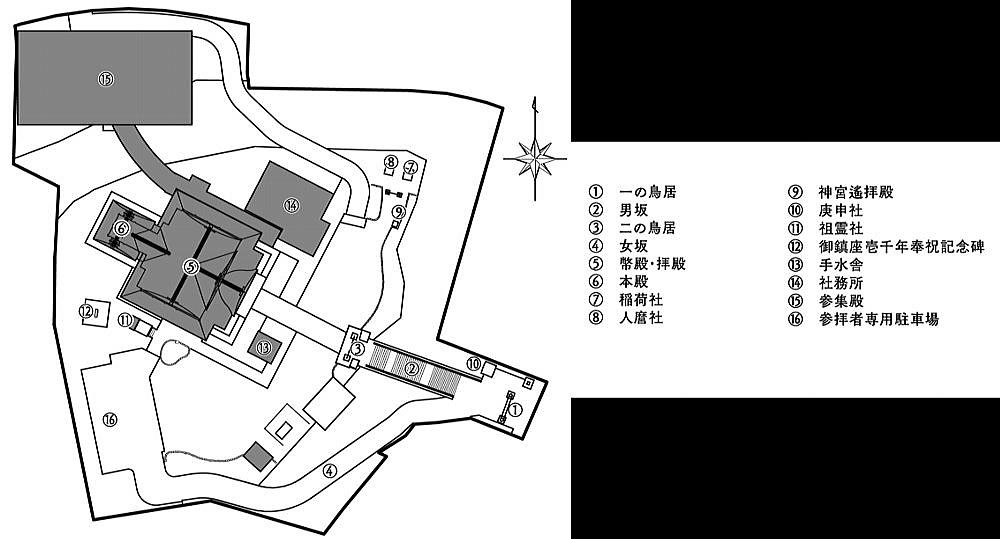

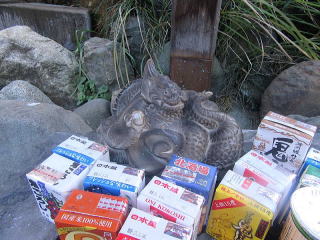

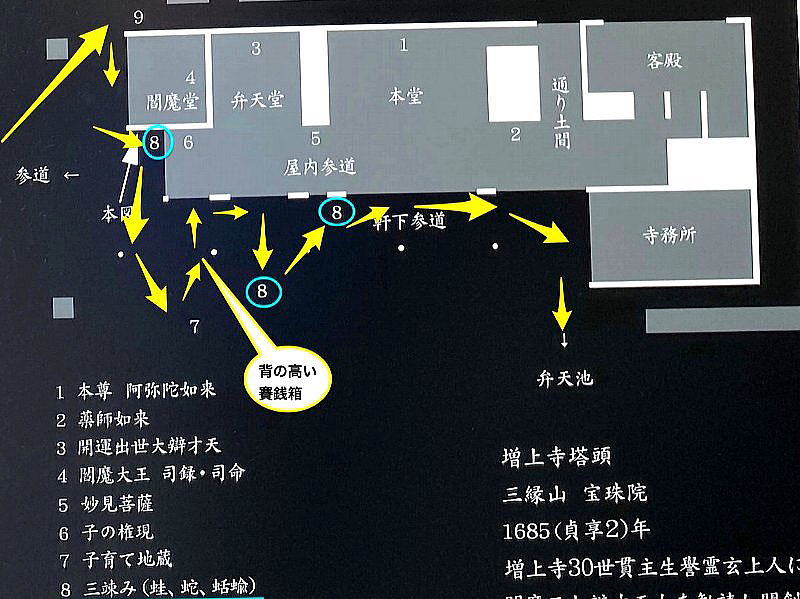

六本木通り 歩道橋を上る 六本木一丁目駅地上口横に寺院門が見える 「観月山西光寺」です。   前景 本堂   地蔵菩薩像 手水鉢 勾配のある狭い道源寺坂を上ると、山門が見えます。   道源寺坂坂下の標柱 山門が見える 「功徳山長養院道源寺」です。 山門をくぐると、左側に「聖観音菩薩像」「石仏群」、右側に「阿弥陀如来像」「一石六地蔵像」、中央に「一石五輪塔」大きな「五輪塔」が配置されています。 正面には、「本堂」とこの前に大きな「五輪塔」が配置されています。 墓地には、アークヒルズ アーク森ビルを背景に「九層の石塔」が配置されています。   山門 境内    境内右側 同 阿弥陀如来像 同 一石六地蔵像    境内左側 聖観音菩薩像 同 石仏群 同 石仏群    境内中央 同 一石五輪塔 同 五輪塔   正面 五輪塔 同 本堂   墓地 九層の石塔 同 アークヒルズ アーク森ビル 道源寺坂を上り切った先の公園に、朱の幟がはためいています。   道源寺坂坂上の標柱 公園に幟が 「一願地蔵尊」です。 比較的新しい「地蔵菩薩像」と、祠に剥落が進む「地蔵菩薩像」の二体が祀られています。 古いお地蔵さまは、大正時代 大雨で崖崩れがおきて埋もれてしまったと言い伝えられていたものが、アークヒルズの再開発で偶然にも掘り起こされたそうです。 しかし、痛みがひどく、新しいお地蔵さまを隣に置いたとのこと。 「一願」というのは、再開発に携わる人たちが願いをひとつにするという意味で名付けられたのそうです。    全景 地蔵菩薩像と祠 同 地蔵菩薩像   同 祠 同 剥落が進む地蔵菩薩像 スペイン坂と合流する地点の駐日スペイン大使館を右折します。 グリーンが青空に映える泉ガーデンタワーを横目に、閑静な道を南へ進みます。 突き当りを左折し、正面に立ちふさがるザ・レジデンス六本木を右折し、桜麻通りを東へ進みます。 この辺りは、街全体で1つの巨大な「美術館」のよう麻布台ヒルズという新しい街つくりの最中です。 大けやき広場の先に、寺院の屋根が見えます。    スペイン坂と合流する地点 駐日スペイン大使館 泉ガーデンタワー    突き当りを左折 ザ・レジデンス六本木 突き当りを右折    桜麻通り 麻布台ヒルズ 東京タワーが見える  大けやき広場の先に寺院の屋根が見える 「西谷山観宗院大養寺」です。 麻布台ヒルズ再開発が進んでいて、立ち入り禁止のコーンが置かれています。 道路から、地下に配置される「弁天社」「地蔵堂」が見て取れます。   全景 本堂   弁天社 明神型鳥居 同 社殿 2023年11月24日 麻布台ヒルズに、日本一高い超高層ビル群がオープンしました。 森JPタワー(330m)・レジデンスA棟(240m)・レジデンスB棟(270m)の3層の超高層ビルです。 桜麻通りを東へ進むと、桜田通り(国道1号線)に出ます。 桜田通りを右折し南へ向かうと、通りに面して鳥居が見えます。    麻布台ヒルズ ガーデンプラザレジデンス 森JPタワーとレジデンスA棟 突き当りを右折    桜田通り レジデンスB棟 鳥居が見える 旧郷社の「西久保八幡神社」です。 寛弘期(1010年頃)に源頼信が京都石清水八幡宮の神霊を勧進して現在の霞ヶ関の辺りに創建した神社を起源とし、太田道灌の江戸城築城(1457年)に際して現在の麻布台に遷座されたといいます。  境内図 桜田通りの「一之鳥居」をくぐると、石段の横に境内社の「庚申社」が配置されています。 愛宕山の急峻な石段を思わせるような「男坂」を上り切ると、「二之鳥居」が迎えてくれます。 麻布台が台地であることを実感させられます。 境内からは、社殿のバックに 麻布台ヒルズの「森JPタワー」「レジデンスA棟」をはじめとした超高層ビルがそびえ立つ光景が広がります。   前景 神明型鳥居    境内社 庚申社 同 庚申の石碑(上部・下部)    急峻な石段 石段上 明神型鳥居 同 一対の和風獅子型狛犬 寛政九年(1797) 再興 天明元年(1781) 造立   同 一対の灯篭 石段上から桜田通りを臨む   境内からの麻布台ヒルズのビル群 境内の左側には、年代のいった火消関係の「玉垣」女坂口に「一対の石灯篭」社殿の左横に「友古塚」「祖霊社」と「手水舎」「百度石」が配置されています。    年代のいった火消関係の玉垣 きやりと刻まれた火消関係の石塔 立太子記念碑    女坂口 同 一対の石灯篭 同 女坂    社殿の左横 同 友古塚 同 祖霊社 文化元年(1804) 造立    手水舎 同 手水鉢 百度石 明治二十六年(1893) 造立 境内の正面には、各一対の「狛犬」「石灯篭」「天水桶」が配置され、入母屋造りの「拝殿」が建っています。    拝殿前 一対の宋風獅子型狛犬 同 一対の石灯篭 同 一対の天水桶 天保四年(1833) 造立   拝殿 本殿-幣殿-拝殿 境内の右側には、境内社「人麻社」「稲荷社」と「神宮遥拝殿」が配置されています。   境内の右側 境内社 同 神明型鳥居    同 人麻社 同 稲荷社 同 神宮遥拝殿 更に 桜田通りを道なりに進み東京タワー通りと交差する飯倉交差点を直進すると、又もや通りに面して鳥居が見えます。    桜田通り 飯倉交差点 鳥居が見える 港区七福神の恵比寿天を祀る「飯倉熊野神社」です。 創建されたのは奈良時代とされ、文明年間に太田道灌によって再建されたとのこと。 境内は左右を高いビルに挟まれていて、左側に配置されているモダンな「手水舎」はビルの一部と一体化しています。 石段の右横には、港七福神の巡拝所になっている 境内社の「恵比寿太田稲荷社」が配置されています。 石段を上ると、すぐ鉄筋コンクリート製で権現造の「拝殿」です。 賽銭箱に、熊野神社の神紋である八咫烏が描かれています。    前景 明神型鳥居 境内    手水舎 蹲 境内社 恵比寿太田稲荷社   拝殿 同 八咫烏の紋章の賽銭箱 桜田通りの歩道橋に向かう途中のビルの間に、東京タワーが聳えているが見えました。 歩道橋を渡り、直ぐの角を左折します。 鉄骨がそびえ建つ東京タワーの足元に、二つの山門が並んで見えます。    ビルの間に東京タワーが 桜田通りの歩道橋 来た道を振り返る   下りた直ぐの角を左折 二つの山門が並んで見える 手前が、「金龍山瑠璃光寺」です。 五重塔で有名な山口県の瑠璃光寺の別院です。 山門の壁・柱・屋根裏がコンクリ打ちっ放しの構造で、デザイナーズマンションなどでよく見られる工法らしいです。 モダンな感じの「本堂」の前には、美術品のような西洋風のレリーフが配置されています。 本堂の脇を通れば、墓地に出ます。    コンクリート製の山門 本堂 本堂前 レリーフ   本堂の脇を通って墓地へ 墓地   同 無縁塔 同 如意輪観音像 その右隣が、「心光院」てす 三縁山増上寺の塔頭で、増上寺内から赤羽橋付近へ移転-太平洋戦争で罹災-区画整理事業により昭和25年に当地へ移転したといいます。 国指定登録有形文化財の鮮やかな朱色の四脚門「心光院表門」をくぐると、正面に国指定登録有形文化財の入母屋造「本堂」が建っています。 前庭のような境内の右側に、 二基の「聖観音菩薩像」と秀忠公寵愛の白馬"布引"を供養した「馬頭観音像」「供養塔」江戸時代大日如来の化身とされた"お竹さん"を祀る「お竹堂」「阿弥陀如来像」蛇塚と同じ"お蛇さま"が祀られている「龍王堂」「水子地蔵像」「石仏群」などが配置されています。    朱色の山門 本堂 境内 享保三年(1743) 造立    二基の聖観音菩薩像と馬頭観音像 同 拡大画像(馬頭観音像) 供養塔    お竹堂 同 お竹如来像 阿弥陀如来像    龍王堂 同 お蛇さま 同 水鉢   石仏群の一画 同 水子地蔵像    同 左側の石仏 同 右側の石仏 同 後方の石仏 東京タワーを仰ぎ見ながら道なりに東へ進むと、芝公園の一角に設けられた人工の渓谷「もみじ谷」に出ます。 タクシー乗り場横のもみじ谷入口を上ると、直ぐに「道了大薩埵碑」に出会います。 蛇塚を目指し北へ進みますが、近道が封鎖されているため 一旦公園を離れ北側の入口から入り直します。    東へ進む 仰ぎ見る東京タワー もみじ谷    もみじ谷 タクシー乗り場横の入口 道了大薩埵碑 北へ進む 北側の入口から入ると、すぐ右側に「蛇塚」が見えます。 崖の淵に、「聖観音菩薩像」と三体の様々な「地蔵菩薩像」が祀られています。 一番奥の地蔵菩薩像の後ろの窪みに、"お蛇さま"がとぐろを巻いています。    もみじ谷 北側の入口 右側に蛇塚が見える 石仏が並ぶ    同 聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像   同 地蔵菩薩像 同 (像の奥に)お蛇さま 落差10mのもみじの滝を横目に、長い石段を上ります。 上り着いた先の小高い丘に「お堂」があり、(拝観した中で最も)大きな「如意輪観世音像」が安置されています。    もみじの滝 長い石段を上る 上り着いた先にお堂    水鉢 石灯篭 石灯篭   お堂 同 如意輪観音像 もみじ谷を離れて南下し、白山祝田田町線(都道301号線)と交差する東京タワー下交差点を渡り東へ向かいます。 横断歩道から、寺院の建物が見えます。   もみじ谷を離れて南下 東京タワー下交差点の先に寺院 港区七福神の弁財天を祀る「三縁山宝珠院」です。 増上寺第三十世貫主生譽靈玄大僧正が閻魔王と共に白蓮池の辨才天女を勧請し、別当寺として1685年に創建したといいます。 (2007年5月「芝公園石仏巡り」で巡っています。) 2018年に「本堂」が建替えられ、窓が大きい造りになったため「御本尊・弁財天・閻魔大王像」など拝観しやすくなっています。  境内図 山門が無く、公園の参道方向(西側)に向いて「閻魔堂」が配置されています。 閻魔堂では、司録(判決を記録する役)・司命(判決を言い渡す役)を左右に従えた、港区指定文化財で2mもの木造「閻魔大王像」が睨みを利かせています。 左右に司録・司命の二像を従えているのは都内では珍しいとのことです。    前景 一対の寺院名碑 香炉台    閻魔堂 同 司録・司命 同 閻魔大王 貞享二年(1685) 造立   軒下参道 手水鉢 軒下参道の左側には、「弁天堂」「本堂」「薬師如来」の各御堂が並びます。  軒下参道の左側 御堂が並らぶ   弁天堂 同 弁財天像   本堂 同 阿弥陀如来像   薬師堂 同 薬師如来像 軒下参道を挟んで右側には、二体の「地蔵菩薩像」とその裏側に「地蔵堂」が配置されて堂宇に「子育・水子地蔵像」が祀られています。    軒下参道の右側 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    裏側 地蔵堂 同 子育・水子地蔵像 境内の所々に、蛙・蛇・なめくじの「三すくみの石像」(なめくじは石柱に線彫り)が配置されています。   大蛙の石像 大蛇の石像    なめくじの線刻がある石柱 同 拡大画像 百度石 社殿の南側には、「弁天池」があります。  弁天池 南へ進み 環状3号線(都道415号線)と交差する赤羽橋交差点を渡り、環状3号線を東へ進みます。 寺院の塀の間に、沢山の朱の幟が見えます。    赤羽橋交差点 交差点からの東京タワー 環状3号線を東へ  朱の幟が見える 「延命子育災除地蔵尊」です。 木造丈六の大像として戦災に遭うまで妙定院境内の地蔵堂に祀られていたが焼失し、石像として再建立され此地に移遷座されたとのこと。 (2007年5月「芝公園石仏巡り」で巡っています。)   延命子育災除地蔵尊 同 拡大画像 塀のその先に山門が見えます。  山門が見える 「妙定院」です。 増上寺の別院で、第9代将軍家重公・第10代将軍家治公の尊牌を護り続けてきた念仏道場・学問研究の名刹です。 寺院の後背には古川が迫り、この川までがかつて増上寺の境内だったとのことです。 (2007年5月「芝公園石仏巡り」で巡っています。) 山門をくぐると、檜造りの「本堂」が眼前に広がります。 本堂の左右には、徳川家重公の墳墓に奉納されていた「石灯籠」が一対配置されています。  山門    本堂(左側) 本堂(右側) 同 一対の石灯篭 宝暦十一年(1761) 造立 境内の左側には、築地塀の前に「仏足石」が配置されその先には 熊野三社権現を祀る鎮守で土蔵造寄棟造の「熊野堂」(国登録有形文化財)と 妙定院の収蔵庫として寺宝を守り続けてきた切妻造の「上土蔵(浄土蔵)」(国登録有形文化財)が向かい合って配置されています。   境内左側 築地塀 同 仏足石 明治三年(1870) 造立   同 熊野堂 同 浄土蔵 寛政八年(1796) 建立 文化八年(1811) 建立 境内の右側には、築地塀の前に「石灯篭」「圓光東漸大師霊場/第壱番/勝軍地蔵尊の石柱」が配置されています。 更に奥には、「地蔵菩薩像等の石像」「石灯篭」が配置されている一画があります。    境内右側 築地塀 同 石灯篭 同 円光大師東都霊場の石柱 天明二年(1782) 造立    石像の一画 同 地蔵菩薩像 同 石灯篭    同 弘法大師像の線彫 同 台石の石仏群 同 如意輪観音像  同 地蔵菩薩像の石祠 墓所入口に「宝珠之塔」が、その後ろの壁沿いに「石仏」「石碑」が並んで配置されています。 宝珠之塔は、経蔵の屋根の頂に置かれていた宝珠を古くからあった石積台座に安置したとのこと。   宝珠之塔 同 宝珠 天明二年(1782) 造立    壁沿いの石碑・石仏1 同 念仏碑 同 如意輪観音像   同 馬頭観音像 同 如意輪観音像    壁沿いの石碑・石仏2 同 観音菩薩像 同 地蔵菩薩像    同 聖観音菩薩像 同 供養塔 同 拡大画像(地蔵菩薩像) 環状3号線を西へ戻り、赤羽橋交差点を左折します。 首都高速都心環状線架線下の古川に架かる赤羽橋を渡り南へ向かうと、赤羽橋南交差点角に面して神社看板が見えます。    環状3号線を西へ 赤羽橋交差点を左折 首都高速都心環状線架線下の赤羽橋   古川 神社看板が見える 「伏見三寶稲荷神社」です。 京都の伏見稲荷大社より御分霊を勧請し、幾度かの遷座の後 現在地へ遷座したとのこと。 堂々とした朱の鳥居に守られる感じで、一間社流造でコンクリート製の「社殿」が建っています。 鳥居の左横に「馬頭観音菩薩碑」が配置されています。    全景 明神型鳥居 一対の神狐像    社殿 馬頭観音菩薩碑 手水鉢 赤羽橋南交差点の先に、「赤羽橋親柱」が見えます。 信号を渡り北へ、再び首都高速都心環状線架線下の赤羽橋を渡ります。 12時40分、直ぐ左横の都営大江戸線赤羽橋駅地上口に着きました。   赤羽橋南交差点 赤羽橋親柱   首都高速都心環状線 赤羽橋駅地上口 6Kmほどの六本木・麻布の超高層ビルを仰ぎ見ながらのウォーキングでしたが、桜田通りと麻布通りをつなぐ再開発で生まれた桜麻通りは、ラグジュアリーブランドの華やかな店舗が並び目を惹きました。 随所に現れる 赤と白のコントラストが鮮やかな「東京タワー」は、存在感が抜群でした。 増上寺の別院である「宝珠院」と「妙定院」は、 2007年5月に「芝公園石仏巡り」で巡っていますが 両院共にすっかりと模様替えをしていました。 「久國神社の"とぐろを巻いた龍の胴の上に乗り、龍は前足でこの神様の肩につかまり、頭を神様の上に乗せている"像・ユニークな大宝型和風狛犬」「芝公園もみじ谷の巨大な如意輪観音像」「宝珠院の2mもの木造閻魔大王像・台石に彫られた石仏群」など興味深く鑑賞させていただきました。 |