| 新座・朝霞庚申塔巡り |

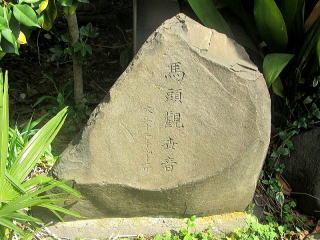

| 今回は、新座市から朝霞市にかけての庚申塔巡りを計画しました。 調べてみると、新座市・朝霞市共に広範囲にわたり庚申塔が分布していることが分かり、今回は旧川越街道沿い(新座市大和田・野火止地区)と二本松通り沿い(朝霞市膝折・溝沼・本町地区)を中心にルートをマッピングしました。 9時40分JR武蔵野線新座駅北口からロータリーを回り、新座北口通りを北へ向かいます。 突き当りの信号を左折し、旧川越街道(埼玉県道109号新座和光線)を北西に進むと小高い丘の上に覆屋が見えます。。    新座駅北口 新座北口通りを北へ 突き当りの信号を左折   旧川越街道を北西に 小高い丘の上に覆屋が見える 「鬼鹿毛の馬頭観音」です。 死してなお主人を江戸に送り届けた名馬・鬼鹿毛の伝説がある「馬頭観世音菩薩像」です。 新座市で最古の彫刻で、最大(像高127cm)の石造馬頭観世音菩薩であり市指定有形民俗文化財です。 覆屋の左側に、「馬頭観世音大護摩記念碑」と「馬頭観世音拝礼塔」が配置されています。    前景 馬頭観世音菩薩像 同 左側面 元禄九年(1696) 造立   手水石 馬頭観世音大護摩記念碑・馬頭観世音拝礼塔 嘉永四年(1851) 造立 昭和二年(1927)・明治十六年(1883) 造立 旧川越街道を引き返し南東に向かうと、街道沿いに神社の杜が見えます。   旧川越街道を南東へ 神社の杜が見える 「野火止神明神社」です。 旧川越街道沿いに建つ連続した四つの鳥居をくぐり参道を進みます。

型四之鳥居の右手奥フェンスの前に、 二基の「神明神社の庚申塔」が並んで配置されています

境内の正面には、一対の狛犬の先に日吉造の「社殿」が建っています。 拝殿左手には、境内社「稲荷神社」が配置されています。 拝殿右手には、「秋葉大権現」と「金毘羅大権現」の二基の石祠が配置されています。 その後方に、伊勢神宮参拝の巡拝のニ基石柱が配置されています。  前景   神明型一之鳥居 一対の石灯篭 天保十五年(1844) 造立   八幡型二之鳥居 一対の石灯篭 明治十三年(1880) 造立   明神型三之鳥居 明神型四之鳥居(木造) 享和元年(1801) 造立    右奥に二基の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 元禄十四年(1701)造立 正徳五年(1715)造立    手水舎 同 手水鉢 境内    一対の宋風獅子型狛犬 拝殿 幣殿-本殿   境内社 稲荷神社 同 内部   二基の石祠(秋葉大権現・金毘羅大権現) 二基の伊勢神宮参拝の巡拝塔 更に 旧川越街道を南東に進み、野火止交差点を左折し北東に向かうと二本の大木の間の狭い敷地にお堂が見えます。   野火止交差点を左折 二本の大木が見える 「野火止慈眼堂」です。 名前からすると慈眼大師(天海)が祀られているように思われるのですが、この地には川越街道で倒れた馬が埋葬されており、薬師如来が祀られているとのことです。 参道の左側には、二基の石碑と石灯篭が配置されています。 参道の左側には、 「青面金剛像の庚申塔」「地蔵菩薩像」と石碑が配置されています。 堂宇内に、木彫りの「薬師如来像」が配置されています。 堂内には、左右に「地蔵菩薩像」が配置されていることから地蔵堂とも呼ばれているとか。  前景

境内の左側 同 二基の石碑 同 石灯篭    境内の右側 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像 明和元年(1764) 造立   慈眼堂 同 薬師如来像   同 左側の地蔵菩薩像 同 右側の地蔵菩薩像 旧川越街道に戻り、武蔵野線の高架をくぐり南東に向かいます。 白洋舎クリーニングの手前に、街道に面して三角形の小さな社地の神社があります。   武蔵野線の高架をくぐり南東へ 小さな神社が見える 「野火止八雲神社」です。 野火止の旧上野火止地区と旧下地区の境界に祀られている社です。 八雲神社は、明治期に祭神を牛頭天王から素戔嗚に変えさせられた神社とのこと。 奇しくも、この先のブドウ園入口に牛のオブジェがありました    全景 社殿 牛のオブジェ 更に 旧川越街道を南東に進むと、野火止大門交差点の角に「金鳳山平林禅寺の寺号石」が立っています。 旧川越街道から平林寺への参道入口だったのでしょう。 因みに、旧川越街道と交差する平林寺大門通りを南西に1.5Km程行くと「平林寺」(2008年1月に巡拝しています)です。 野火止下交差点の角に、ブロック塀に囲われた覆屋の一画が見えます。

野火止大門交差点 金鳳山平林禅寺の寺号石 平林寺大門通り(平林寺への参道入口)    旧川越街道を南東へ 野火止下交差点 覆屋の一画が見える 「野火止横町地蔵堂」です。 左側に、「青面金剛像の庚申塔」と「六地蔵像」を安置する覆屋が配置されています。 右側に、「地蔵菩薩像」を安置する覆屋が配置されています。 その右脇に「六十六部の廻国塔」ど小さな石碑が配置されています。 更に 覆屋の裏側には、沢山の古い石碑・石仏が配置されています。  前景    覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 六地蔵像 宝暦六年(1756) 造立 享保十七年(1732) 造立   地蔵菩薩の覆屋 同 地蔵菩薩像 正徳四年(1714) 造立   覆屋右脇 二基の石碑 同 六十六部の廻国塔   覆屋裏 石碑群と石仏 同 小さい地蔵菩薩像

再び旧川越街道を南東に進むと、朝霞市の案内標識が見え二又路になります。 ここで旧川越街道を離れて、右側の小さな路に入ります。 この路は、右側新座市と左側朝霞市の市境になっているようです。 この辺りは高台になっていて、膝折の街がよく見渡せます。 坂を下り切ると、通りの激しい:県道36号線と交わる膝折町三丁目交差点にでます。 交差点手前の細い角地に、石仏が見えます。    朝霞市案内標識の二又路 右側の路を南東へ 膝折の街が見渡せる   膝折町三丁目交差点 石仏が見える 「膝折町3丁目の庚申塔」です。 剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」がポツンと安置されています。   青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像 元文元年(1736) 造立 県道36号を渡り、東へと向かいます。 西武池袋線東久留米に至る黒目川に架かる大橋を渡り、更に東へ向かいます。 旧川越街道と交わる膝折町一丁目交差点の複雑な五差路を、旧川越街道寄りの左の路をとり北東に向かいます。 直ぐに独特な六角形の屋根が見えます。    県道36号の左の路を行く 膝折町三丁目交差点と県道36号 橋が見える   大橋 黒目川    膝折町一丁目交差点 複雑な五差路 六角形の屋根が見える 「一乗院閻魔堂」です。 持明院の大日堂があった場所で、持明院が廃寺となった後、一乗院の境外仏堂となりました。「閻魔寺」という寺号碑が建てられていますが、一乗院の寺号は平等寺です。 境内には、住宅地整備のために移設されたと思われる石仏・石碑などが沢山安置されています。 境内の左側には、覆屋に「如意輪観音像」三基の「地蔵菩薩像」二基の「聖観音菩薩像」「大日如来像」が安置されています。 境内の右側には、「馬頭観世音塔」「 一乗院閻魔堂の庚申塔(青面金剛像の庚申塔・三猿の庚申塔)」「普門品供養塔」二基の「馬頭観世音碑」など沢山の石仏・石碑が配置されています。 墓地手前にも、「如意輪観音像」他沢山の石碑が配置されています。 閻魔堂の堂宇内には、種々の石像に並んで「閻魔大王像」が祀られています。   前景 閻魔寺の寺号碑    境内の左側 同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像 享保七年(1722) 造立    同 地蔵菩薩像 同 聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像   同 大日如来像 同 聖観音菩薩像    境内の右側 同 馬頭観世音塔 同 青面金剛像の庚申塔 安永年間(1772~1781) 造立

同 普門品供養塔 同 二基の馬頭観世音碑 同 三猿の庚申塔 元治二年(1865) 造立 明治三十二年(1899)・大正十年(1921) 造立 宝永四年(1707) 造立  同 如意輪観音像   墓地手前の石仏・石碑 同 如意輪観音像    六角堂の閻魔堂 堂宇内 同 閻魔大王像 ひたすら北上しチラホラ咲き始めた朝霞市立朝霞第一小学校の桜を愛でながら更に進むと、寺号碑が見えます。

ひたすら北上 朝霞市立朝霞第一小学校の桜 寺号碑が見える 「清澤山地蔵院泉蔵寺」です。 薬医門の山門をくぐると、直ぐ右横に朝霞市内に現存する最古の鐘で朝霞市指定文化財となっている「鐘楼」が建っています。 その後方には、青銅の「不動明王坐像 」と「馬頭観音堂」が配置されています。 「不動明王坐像」には、下部に「制吒迦童子」と「矜羯羅童子」が彫られています。 「馬頭観音堂」の堂宇内には、三面八臂の「馬頭観音坐像 」が安置されています。 境内の左中央には、青銅の「弘法大師像」と「興教大師覚鑁上人像」が建っています。 境内の右中央には、大きな石灯篭が配置されて その後方に入母屋造の「本堂」が建っています。 境内の右側には、歴代住職の墓地があり 中央に丸彫りの二基の「大日如来像」が並んでいます。 更に 墓地には、二基の「宝篋印塔」とその後方に「観音堂」が建っています。   寺号碑-参道 山門    鐘楼 同 銅鐘 不動明王坐像 正徳四年(1714) 造立 文久四年(1864) 造立    馬頭観音堂 同 馬頭観音坐像 同 馬頭観世音碑 明治四十年(1907) 造立 大正十年(1921) 造立    弘法大師像・興教大師覚鑁上人像 大きな石灯篭 本堂    井戸と石灯篭 歴代住職の墓地 同 二基の大日如来像 元禄八年(1695)・寛文九年(1669) 造立    墓地内 宝篋印塔 同 宝篋印塔 墓地北側 観音堂 観音堂のほうにも入口があり、観音堂の入口に向かう参道の左側に「覆屋」が配置され「六地蔵像」の中央に「聖観音菩薩像」が安置されています。    六地蔵の覆屋 同 六地蔵像 同 聖観音菩薩像 天保十一年(1840) 造立 更に北上し、突当りを右折します。 マルエツ朝霞溝沼店を過ぎた直ぐの溝沼三丁目交差点を左折し、更に北上します。 道なりに北へ向かうと、マンションの左奥に小堂が見えます。    椿がミゴト 突当りを右折 マルエツ朝霞溝沼店    溝沼三丁目交差点を左折 道なりに北へ マンションを左折  小堂が見える 「溝沼4丁目の庚申塔のお堂」です。 堂宇内には「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。   庚申塔の小堂 同 青面金剛像の庚申塔 更に北へ、二本松通りと交差する溝沼氷川神社入口交差点を直進します。 やがて神社の玉垣が見えます。    溝沼氷川神社入口交差点を直進 神社の玉垣が見える 玉垣の奥に鳥居 「溝沼氷川神社」です。 境内の左側には、「手水舎」その奥に「明治維新百年記念碑」など石碑が並んで配置されています。 境内の右側には、二基の「力石」「三猿の庚申塔」「(宝篋印塔)石塔」「大六天の石碑」「山岳信仰の供養塔」など溝沼氷川神社の石造物が並んで配置されています。 正面には、「一対の和風獅子型狛犬」を前に入母屋造の「拝殿」が建っています。 拝殿の右側には、境内社の「稲荷神社」が配置されています。  前景   境内左側 手水舎 同 手水鉢   左奥 石碑が並ぶ 同 明治維新百年記念碑

境内右側 石造群 同 二基の力石 同 三猿の庚申塔 延享二年(1745) 造立

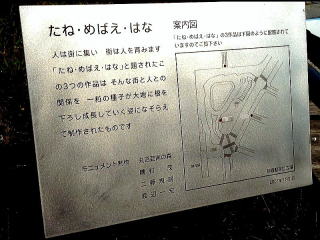

同 (宝篋印塔)石塔 同 大六天の石碑 同 山岳信仰の供養塔 宝暦四年(1754) 造立 明治三十九年(1906) 造立 天保i二年(1831) 造立    拝殿前 一対の和風獅子型狛犬 拝殿 幣殿-本殿    拝殿右横 境内社 稲荷神社 同 明神型鳥居 同 手水鉢   同 一対の神狐像 同 社殿 更に北東に向かうと、小堂が見えます。   桜が五分咲きの路を北東へ 小堂が見える 「蔵王権現社」です。 蔵王権現は、平安時代に日本中に広まった仏教と山岳信仰の融合のことで、主祭神の金剛蔵王権現は、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊の合体したものとされているようです。 「社殿」の左横には、「溝沼7丁目の庚申塔の覆屋」に二基の「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。 その後ろには、大きな「石灯篭(石尊大権現塔)」が配置されています。  全景    蔵王権現社 神明型鳥居 同 社殿 同 手水鉢    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 宝暦六年(1756) 造立 寛保二年(1742) 造立  石灯篭(石尊大権現塔) 慶應二年(1866) 造立 路を南西に戻り、直ぐの角を左折し道なりに南下します。 二本松通りの押しボタン信号を渡ると、直ぐののブロック塀の先に石仏の背が見えます。    路を戻り直ぐの角を左折 道なりに南下 八重のピンクに癒される   二本松通りの押しボタン信号 石仏の背が見える 「横沼5丁目の庚申塔」です。 路傍の石仏と云う感じで、ポツンと「青面金剛像の庚申塔」が置かれています。  青面金剛像の庚申塔 安永五年(1776) 造立 二本松通りを東へ向かうと、溝沼坂下バス停の北奥に寺号碑が見えます。   二本松通りを東へ 溝沼坂下バス停の北奥に寺号碑が見える 「密林山光善寺」です。 境内の右側に、石碑と「大日如来立像」及び覆屋に「如意輪観音像」三基の「地蔵菩薩像」「阿弥陀如来立像」「文殊菩薩立像」「青面金剛像の庚申塔」の「光善寺の庚申塔」が並んで配置されています。 正面には、入母屋造の「本堂」が建っています。   前景 境内の右側   二基の石碑・石仏 同 大日如来立像 正徳三年(1713) 造立   石仏群の覆屋 同 如意輪観音像 享保七年(1722) 造立    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 享保十九年(1734) 造立 元禄十四年(1701) 造立 延享三年(1746) 造立    同 阿弥陀如来立像 同 文殊菩薩立像 同 青面金剛像の庚申塔 寛保二年(1742) 造立 貞享五年(1688) 造立 宝暦九年(1759) 造立  本堂 道を戻り、二本松通りを南東に向かいます。 結構勾配のキツイ綿屋の坂を上り、溝沼6丁目交差点で東園寺から続く城山通りを渡り道なりに進みます。 朝霞市民会館入口交差点を過ぎた直ぐの朝霞市指定史跡「二本松」の一画に、石塔が見えます。    二本松通りを南東 綿屋の坂 朝霞市民会館入口交差点   朝霞市指定史跡の立札が見える 二本松の一画に石塔 「本町の庚申塔」です。 二基の「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。    二基の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 明和七年(1770) 造立 天明四年(1784) 造立 二本松通りを南東に進み続けると、朝霞本町郵便局の斜め前に出雲大社の看板が見えます。 出雲大社の駐車場の奥に献灯篭が見えます。   出雲大社の看板が 駐車場の奥に献灯篭が見える 「満蒙護國神社」です。 出雲大社埼玉分院の境内社です。 狭い境内に「猿田彦大神の石碑」と石灯篭が配置されて、正面に社殿が配置されています。    一対の献灯篭 蹲 境内    猿田彦大神の石碑 石灯篭 社殿 直ぐ隣に独特の大社造の屋根が見えます。  大社造の屋根 「出雲大社埼玉分院」です。 島根県の出雲大社から御分霊を受け、大国主大神(大黒様)をお祀りする埼玉県唯一の出雲大社です。 正面には、全長約5mの立派な大しめ縄が掛けられている「拝殿」が建っています。 境内右側の小さな祠には、「みがわり大国主」と呼ばれる銅製の祭神が鎮座しています。 横の立札に「調子の悪いところや気になるところをなでると不調が和らぐ」と書かれていましたの全身を撫でまわしました。    全景 明神型鳥居 手水舎   一対の和風獅子型狛犬 拝殿   みがわり大国主 同 拡大画像 更に 二本松通りを南東に進むと、正面に東武東上線の高架が見えます。 高架下を右折し 二本松通りを南に向かうと、武蔵野薬局の前庭に蹲・石灯篭などに混じって「馬頭観世音碑」が配置されています。 12時30分朝霞駅南口に着きましたが、駅前の広場に展示されている3つの植物のオブジェ「たね」「めばえ」「はな」を拝観して歩きます。 隣のビルのァミレス"デニーズ"で休憩しから帰宅します。   東武東上線の高架が見える 高架下を南へ    武蔵野薬局の前庭 同 蹲・石灯篭 同 馬頭観世音碑   植物のオブジェ案内図 同 オブジェ「めばえ」    オブジェ探索中 同 オブジェ「はな」 同 オブジェ「たね」    駅前ビル デニーズ 朝霞駅前 朝霞駅南口 連日 雨や曇天の気候の中、当日は温暖無風に恵まれ6.5kmの快適な巡行でした。 キレイな姿の三面六臂の丸彫り馬頭観音像を拝観できてよかったです。 ふくよかな感じの「鬼鹿毛の馬頭観音立像」キリっと引き締まった「泉蔵寺の馬頭観音坐像」いずれも心に残りました。 |