| 世田谷区九品仏巡り |

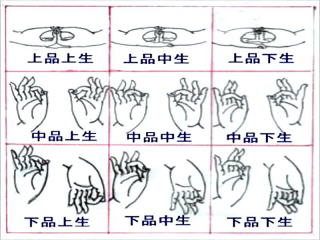

| 大田区にも富士塚があると云うことで、まず「多摩川富士塚」巡りを企画しました。 新年早々ということでもあり、世田谷区の九躰(九品)の阿弥陀佛をご安置している事から「九品仏」として知られている「九品仏浄真寺」も拝観ルートに取り入れました。九品仏浄真寺は、6年前のテレビ東京「出没!アド街ック天国」で「総門・仁王門・鐘楼堂・本堂・閻魔堂・開山堂・三仏堂は七堂伽藍と呼ばれるお寺の施設。その全てを備えた日本でも数少ない寺院のひとつ。」と紹介され、是非伺いたいと思っていました。 10時丁度に、東急で唯一車両がホームからはみ出す珍しいドアカット駅の東急大井町線九品仏駅を出ました。 改札を出て直ぐの踏切を渡り 九品仏商店街を北へ向かうと、九品仏駅前交差点の左横に神社名碑が見えます。   九品仏駅 九品仏商店街を北へ 淨眞寺参道横の交番の脇に、「禁銃猟 警視庁」と三面に陰刻された石柱が建てられています。 参道を進むと、沢山の石仏が並んで配置されているのが見えます。    参道 寺院名碑 同 石柱 同 沢山の石仏が見える 明治三十二年(1899) 造立 「浄真寺参道の石仏1・浄真寺参道の石仏2」で、八基の石仏・庚申塔が配置されています。 左から2番目の「青面金剛像の庚申塔」は道標を兼ねていて、左側面に「新田・池上道」、右側面に「九品仏道」と陰刻が見られます。 右端の「文字庚申塔」も道標を兼ねていて、右側面に「九品仏道」と陰刻が見られます。    八基の石仏・石塔群 同 三界万霊塔・青面金剛像の庚申塔 同 三猿の庚申供養塔 左)文政五年(1822) 造立 延宝八年(1680) 造立   同 地蔵菩薩像・青面金剛像の庚申塔 同 庚申供養塔・善光寺講の供養塔・文字庚申塔 右)寛文十二年(1672) 造立 中)文化十一年(1814)造立・右)文化8年(1811) 造立 通称「九品仏」の「九品山唯在念佛院淨眞寺」に着きました。 有形文化財が多い寺院です。 東京都指定有形文化財として「木造阿弥陀如来坐像(九体)」「木造釈迦如来坐像」「木造珂碩上人坐像」「梵鐘」があります。 又、世田谷区指定文化財として「仁王門」「三仏堂」「木造五劫思惟阿弥陀如来坐像」が登録されています。  180m程の長い参道の先の「総門」をくぐると、直ぐ左側に「閻魔堂」が配置されています。 閻魔堂の周囲は、三途の川に見立てた枯山水庭園となっていて朱の橋が架かっています。 閻魔堂内には、左右に脇侍として「脱衣婆」「懸衣翁」 が配置されています。 魔閻堂に対峙するように、参道を挟んで幾多の地蔵菩薩像に囲まれて「六地蔵像」が配置されています。 境内を北東に向かうと、参道の左側に「三界萬霊塔」とまたまた「禁銃猟 警視庁の石柱」が並んで立っています。 参道突き当りの右側には、「東門」が見えます。 左側を進むと、「宝篋印塔」と「十三層の石塔」が並んで立っています。   総門 道標 延宝六年(1678) 建立    閻魔堂 三途の川 堂内    同 脱衣婆 同 閻魔大王 同 懸衣翁    閻魔堂向かいの石仏群 同 三体の地蔵菩薩像 同 四体の地蔵菩薩像    同 六地蔵像 同 二体の地蔵菩薩像 同 二体の地蔵菩薩像    同 三体の地蔵菩薩像 同 四体の地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像    三界萬霊塔 同 虚空蔵菩薩像 禁銃猟 警視庁の石柱 文政四年(1821) 造立    東門 宝篋印塔 十三層の石塔 石塔の向かいは、浄真寺を開いた珂碩上人が祀られている「開山堂」のエリアになります。 「藥医門」をくぐると、正面に色鮮やかな「開山堂」が建っています。 左側には、鷺草伝説にちなんだオブジェを飾った「手水舎」と「慈母観音像」「地蔵菩薩像の覆屋」が並んで配置されています。    藥医門 開山堂 堂左脇 手水鉢  エリアの左側    同 手水舎 同 手水鉢 同 白サギのオブジェ    同 慈母観音像 同 地蔵菩薩像の覆屋 同 拡大画像 開山堂の左側は、「観音堂」のエリアになります。 観音堂の前には「三十三観音像」が横一列に並び、石段の左右に「地蔵菩薩像」「如意輪観音像」「聖観音菩薩像」「馬頭観音菩薩碑」「千手観音菩薩像」などが配置されています。    観音堂エリア 西国三拾三番札所供養塔 青銅の聖観音菩薩像    ------------------------------------------------------ 三十三観音像 ---------------------------------------------------    ------------------------------------------------------ 三十三観音像 ---------------------------------------------------    石段左側 地蔵菩薩像 同 石柱 同 如意輪観音像    石段右側 聖観音菩薩像 同 馬頭観音菩薩碑 同 千手観音菩薩像  観音堂 開山堂の右手参道の西側には、区内で唯一の楼門建築 世田谷区指定文化財の「仁王門(紫雲楼)」が聳え立っています。 下層正面の左右には「阿吽の金剛力士像」が配置されていて、上層内部には「阿弥陀如来像」と「二十五菩薩像」が安置されているとのこと。 仁王門の左側には、世田谷区指定文化財の「梵鐘」を有する「鐘楼」が配置されています。また、欄間の四方には十二支が彫刻されています。 仁王門の右側には、「四基の庚申塔」と「玻璃摩権現碑」が並んで配置されています。   仁王門 同 阿吽の金剛力士像 寛政五年(1793) 建立    鐘楼 同 梵鐘 同 欄間 宝永五年(1708) 建立 宝永五年(1708) 造立  仁王門右側 庚申塔等    ------------------------ 同 四基の青面金剛像の庚申塔 -------------------------- 同 玻璃摩権現碑 元禄三年(1690)・享保四年(1719) 造立 元禄十七年(1704)・享保六年(1721) 造立    梵字の蹲 枯山水風庭園 五重石塔 仁王門をくぐると、「阿弥陀堂」と「本堂」のエリアです。 参道を真っ直ぐに進むと、三棟の阿弥陀堂(左側から「下品堂」「上品堂」「中品堂」)が横一線に並び、其々に三体ずつ合計九体の印相の異なる阿弥陀如来像が安置されています。親指と接する指(人差し指・中指・薬指)で其々「上生」「中生」「下生」を区別し、浄土教における極楽往生の九つの階層を表しています。この九体の東京都指定有形文化財「阿弥陀如来像」が、九品仏の名の由来となっているようです。残念ながら下品中生仏は、修復工事中で不在でした。尚、仏像の頭髪が青くなっているのは、阿弥陀如来本来の姿だそうです。 何故か、下品堂と上品堂の間に、仏教を国教とした紀元前3世紀のインドの王「阿育王塔」が配置されています。 三棟の阿弥陀堂(「三仏堂」)に向かい合うように 「本堂(龍護殿)」が配置されています。 本堂には、東京都指定有形文化財の大きな「釈迦如来像」が安置されています。 本堂の前には、羽根や足に御神くじが結ばれた左右二基の「白さぎのオブジェ」と「仏足石」「地蔵菩薩半跏像」「文字念仏塔」「花供養塔(宝塔)」台座に超世無倫(世に並ぶ者がない)と刻まれている「平和の塔」が配置されています。    三棟の阿弥陀堂 印相による九つの階層 阿育王塔 元禄十一年(1698) 建立  下品堂    同 下品上生 同 下品中生(不在) 同 下品下生  上品堂    同 上品上生 同 上品中生 同 上品下生  中品堂    同 中品上生 同 中品中生 同 中品下生    本堂 同 釈迦如来坐像 堂前 白さぎのオブジェ 元禄十一年(1698) 建立    同 仏足石 同 地蔵菩薩半跏像 同 拡大画像    同 文字念仏塔 同 宝塔 同 平和の塔 淨眞寺参道入口に戻り、前を走る等々力通りを西へ向かいます。 駒八通りと交差する奥沢7丁目交差点を左折し、駒八通りを南へ進みます。 東急大井町線の踏切を渡り、環状八号線(都道311号線)と交差する尾山台1丁目交差点を直進します。 二又路に石柱が見えます。    等々力通りを西へ 奥沢7丁目交差点を左折 東急大井町線の踏切    尾山台1丁目交差点を直進 南へ進む 二股路に石柱が見える 「寮の坂」の石柱の側面が道標になっています。 左側面には「左 多摩川/右 九品仏駅」、右側面には「左 籠谷戸/右 多摩川」の陰刻があります。   寮の坂の石柱 同 左右側面の道標 二又路を右にとり、緑に覆われた台地沿いに道なりに進むと鳥居が見えてきます。    二又路を右に 道なりに右に 鳥居が見える 世田谷区で最も南に位置する神社「尾山台宇佐神社」です。 石段を上ると、境内の左側に「神楽殿」右側に「手水舎」が配置されています。 「拝殿」の裏側の境内地は、5世紀末~6世紀前半の首長墓と推定される「八幡塚古墳」です。 その崖上に「本殿」が見えます。 社殿の左奥に、ひっそりと「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。    前景 神明型鳥居 一対の石灯篭   境内への石段 神楽殿   手水舎 同 手水鉢   拝殿 本殿   社殿裏側は八幡塚古墳 古墳は立ち入り禁止    拝殿左奥 庚申塔の 覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 寛延元年(1748) 造立 神社を出ると、すぐ前は墓所のフェンスが続きます。 西へ進むと、墓所の北西角に二基の石仏が祀られています。  墓所のフェンス 「傳乗寺の庚申塔」です。 墓所のフェンスが一部開られていて、「馬頭観音菩薩像」「青面金剛像の庚申塔」を拝観できるようになっています。   二基の石仏 同 馬頭観音菩薩像・青面金剛像の庚申塔 右)文化十三年(1816) 造立 墓所の角を左折し南へ、更に回り込むように左折すると山門が見えます。   墓所の角を左折 山門が見える 「松高山法生院傅乗寺」です。 江戸後期築の薬医門を改造した「仁王門」をくぐると、すぐ右脇に二体の「地蔵菩薩像」が鎮座しています。 玉垣に沿って左に進むと、総高15mのまだ新しい「五重塔」が目に入ります。 五重塔の前には「マニ車」が配置されていましたので、回転させて旅の無事を祈りました。 「本堂」は、入母屋造り屋根平入り唐破風軒流れ向拝の立派な建物です。    仁王門 同 阿吽の金剛力士像   二体の地蔵菩薩像 十三層の石塔 右)明和六年(1769) 造立   マニ車 五重塔    本堂 客殿 東門 傅乗寺を戻り左折し南へ向かうと、六郷用水の一部丸子川にかかる北原橋に出ます。 川沿いに南東に向かうと、やがて鳥居が見えてきます。 この辺りから、丸子川の左側が国分寺崖線になってきています。    南へ向かう 北原橋 丸子川   川沿いに南東に 鳥居が見える 旧上沼部村(現在の田園調布の一部)の鎮守「田園調布八幡神社」です。 創建は鎌倉時代の建長年間(1249年~1256年)と伝えられている古社です。 当時は篭谷戸と呼ばれる多摩川の水が滔々と打ち寄せる入江があり、物資を積んだ舟が盛んに出入りしていて、神社の鎮座する地は舟の出入りを監視できる港の入口に突き出した台地で、その場所に祠を建て八幡神社を勧請したのが始まりと云われています。 「一之鳥居」の先には丸子川に架かる石橋があり、その先に急勾配の長い石段が待ち構えています。 石段を上り切り、立ちはだかる「二之鳥居」をくぐると、右側に龍吐水口の「手水舎」 が配置されています。 参道の正面には、「一対の狛犬」と「拝殿」が見えます。 拝殿の後ろ「本殿」は、コンクリート製の覆殿になっています。 社殿の右手には、境内社の「稲荷社」が配置されています。    明神型一之鳥居 丸子川に架かる石橋 長い石段 昭和十五年(1940) 造立    明神型二之鳥居 手水舎 同 手水鉢 享和二年(1802) 造立    拝殿前 一対の宋風獅子型狛犬 拝殿 本殿の覆屋 大正十年(1921) 造立    境内社 稲荷社 同 朱の神明型鳥居 同 社殿  二之鳥居から一之鳥居を望む 更に丸子川を南東に進むと、水門が見えてきます。 六郷用水の余水を多摩川に流している、「お鷹の圦」と呼ばれる堰です。 少し先の住宅の塀に、石仏が填め込まれているのが見えます。    丸子川を南東に お鷹の圦堰 同 拡大画像  住宅の塀に石仏が見える 「照善寺門前の庚申塔」です。 塀に「青面金剛像の庚申塔」が、キッチリ填め込まれています。   塀に填め込まれた庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 元文元年(1736) 造立 その前が「常光山無量光院照善寺」です。 丸子川に掛る石橋を渡ると、長い石段が続きます。 石段を上りきると、入母屋造り屋根平入りの「山門」が迎えてくれます。 山門をくぐると、左側に斎場の「和順閣」が配置されています。、 正面には、大きな「一対の常夜燈」が門構えのように立っていて、その先に寄棟造り屋根の「本堂」が見えます。 本堂の左脇には、沢山の石仏が集められています。 境内の右側には、宝形造り屋根の「地蔵堂」が配置されています。 「東門」の先は、馬坂という傾斜のきつい坂道になっています。   石橋~長い石段 寺院名碑と山門    和順閣 和順閣名碑 境内    一対の石灯篭 十三層の石塔 供養塔    堂前 天水桶 本堂 本堂左脇    石仏群 同 地蔵菩薩像・阿弥陀如来像 同 聖観音菩薩像 寛文五年(1665)・寛文十二年(1672) 造立   地蔵堂 堂脇 石灯篭 文政三年(1820) 造立   東門 馬坂 《照善寺の拝観を終え山門でお礼のお辞儀をしている時に、階段を駆け上がってきた子供の肩が私の腰に当たり、山門の敷居のため足を前に踏み出せずにその勢いのまま顔面から転倒してしまいました。左顔面がこめかみ辺りから目鼻頬まで瞬時に腫れあがり、あたかもKOされた血だらけのボクサーの様でした。その時左小指を複雑骨折していたようでした。》 血はなんとか拭き取り顔面を帽子とマスクでカバーをし、後遺症を抱えながら丸子川沿いに帰路につきます。多摩川富士塚の拝観は、症状が回復してからのこととなります。 ふらつく体に活を入れながら一歩一歩足を運び、田園調布四丁目交差点で多摩堤通り(都道11号線)に合流し多摩川沿いに南東に向かいます。 東急東横線と東急目黒線の架橋をくぐると、丸子橋が見えてきます。 この辺りで丸子川は終わり、多摩堤通りの下をくぐり多摩川に排水されます。ただ、水路は南東に続いているようです。六郷用水の跡なのでしよう。 「多摩川治水記念碑」を明いている片眼で確認して、丸子橋交差点を左折し北東に向かいます。 多摩川浅間神社を横切ったのを薄っすら感じ、12時 なんとか東急多摩川駅南口に辿り着きました。    多摩堤通り合流の田園調布四丁目交差点 多摩川 南東に進む    多摩川台公園口 東急東横線と東急目黒線の架橋 丸子橋が見える    丸子川の終焉地 多摩川治水記念碑 丸子橋交差点を左折    多摩川浅間神社 東急東横線沿いに北へ 東急多摩川駅南口 チョットした事故があり多摩川浅間神社(多摩川富士塚)の拝観ができませんでした。 考えようによっては、この時反対向きであれば急勾配の石段を転げ落ち生死に係わる大事故になっていたことでしょう。小指の骨折で済んだということは、日頃の信心の賜物・・・といえないこともないと考えることにしました。 と云うことで、今回は「九品仏巡り」になりました。九体の阿弥陀如来像が揃っている例は珍しく、京都の浄瑠璃寺とここ淨眞寺のみと言われています。 結果、3kmほどの痛い寺院・神社巡りでした。 傷の回復を待って、多摩川浅間神社(多摩川富士塚)への参拝を計画します。 |