| 狭山霊場巡り(4) |

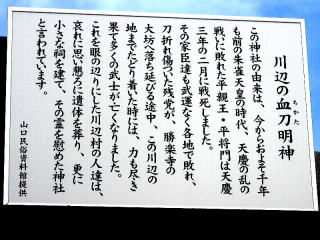

| 今月12日に、狭山観音霊場9番・10番札所の「梅岩寺」を巡拝した際、再び狭山観音霊場巡りを思い立ちました。 西所沢駅から南西に走る 所沢武蔵村山立川線(県道55号線)沿いに狭山三十三観音霊場の2番~6番があることを知り、早速巡行Mapを作成し実行することにしました。 9時10分、西武池袋線西所沢駅を出立、東へ向かいます。 所沢武蔵村山立川線(県道55号線)と交差する西所沢駅入口交差点を右折、直ぐの西武池袋線の踏切を渡り南西へ進みます。 ひたすら進むと、所沢入間バイパスと交差する岩崎交差点に出ます。 交差点を直進すると直ぐ寺院が見え、寺院名碑が県道55号線の道路際に立っています。    西所沢駅 西所沢駅入口交差点を右折 西武池袋線の踏切    県道55号線を南西へ 岩崎交差点 寺院が見える 西所沢駅から800mで、狭山三十三観音霊場6番「祥雲山瑞岩寺」に着きました。 県道55号線から30mほどの参道の先に、「山門」が見えます。 石段を上った山門の両脇には、「阿吽の金剛力士像」が睥睨しています。    寺院名碑 前景 阿吽の金剛力士像   山門 山門~県道 山門を入ると直ぐ 一対の「石灯篭」が配置されていて、正面に「本堂」が迎えてくれます。 境内の左側には、「おさなご地蔵尊」「不動堂」青銅の「聖観音菩薩像」「声聞地蔵尊」「十三層の石塔」が配置されています。 「不動堂」の前には、お地蔵さまと干支の石仏が並んでいます。   山門~本堂 一対の石灯篭   境内の左側 同 おさなご地蔵尊    同 不動堂 同 堂宇内 不動明王像 同 堂前にお地蔵さまと干支の石仏   雪見灯篭 一対の石灯篭   同 聖観音菩薩像 同 拡大画像    同 声聞地蔵尊 同 拡大画像 同 十三層の石塔 本堂の左側は墓所になっていて、入口付近には「南無能化地蔵尊」「大日如来像」「山口氏霊廟」が配置されています。 室町時代の初期に山口氏の菩提寺として創建されたと伝えられる 所沢市指定有形文化財の「山口氏の墓塔」は、五輪塔・宝篋印塔などの残欠部分三基で構成されています。    墓地入口 同 一対の石灯篭 同 地蔵菩薩像    同 南無能化地蔵尊 同 拡大画像 同 大日如来像 明治三十二年(1899) 造立   山口氏霊廟 同 三基の墓塔 永徳三年(1383) 造立 境内正面には、「本堂」「客殿・庫裡」「無量堂」「手水舎」が横一列に並んで配置されています。    本堂 客殿・庫裡 石灯篭    無量堂 手水舎 同 手水鉢 境内の右側には、「六地蔵像」とその奥に「鐘楼」が配置されています。    六地蔵像 鐘楼 同 撞鐘 元禄元年(1688) 造立 更に県道55号線を南西に進み、埼玉西ヤクルト販売所沢西センター前の路を右折します。 天理教武常分教会横の空き地に、二基の石塔が見えます。    すれ違いができない歩道 ヤクルト販売所前の路を右折 石塔が見える 「山口の庚申塔」です。 「青面金剛像の庚申塔」と「出羽三山供養塔」が祀られています。    二基の石塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 出羽三山供養塔 天明六年(1786) 造立 次の信号を右折し、一旦県道55号線を離れます。 直ぐの二差路を西へ向かうと、西武狭山線の路肩に出ます。 線路沿いに北へ進み、西武狭山線のガード下を通り北へ向かうと、駐車場の隅に石碑が見えます。    信号を右折 西へ向かう 西武狭山線の路肩    ガード下を通り北へ 駐車場 北側隅に石碑が見える 「山口の馬頭観音」です。 ひっそりと「馬頭観世音碑」が祀られています。   馬頭観世音碑 同 拡大画像 天保十四年(1843) 造立 二差路を左折し西へ向かうと、弁天池の中央に社殿が見えます。   西へ向かう 弁天池 瑞岩寺持の「岩崎弁財天」です。    神明型鳥居 参道 朱の小祠   御祭神解説石 社殿 弁天池隣の保育園前の路を左折し、柳瀬川支流の六ツ家川沿いに南へ向かいます。 二差路を右折し、六ツ家川沿いに南西に進みます。 六ツ家川に架かる栄橋から、北方に神社が見えます。    保育園前の路を左折 六ツ家川沿いに南へ 二差路を右折    六ツ家川沿いに南西へ 栄橋 橋から神社が見える 「峯八雲神社」通称 天王様 です。 狭山丘陵の北陵最東端の峯に、素戔嗚尊を奉納した八雲神社と云うことらしいです。 社殿風の覆屋には、「御神鏡と小祠」が祀られています。   木製の明神型鳥居 一対の石灯篭   社殿 同 神鏡と小祠 県道55号線に戻るべく南東に向かうと、山口上町自治会館横の空き地に石碑が見えます。   南東に向かう 空き地に石碑が見える 「山口の石橋供養塔」です。 六ツ家川に架かる栄橋の供養塔です。  石橋供養塔 寛政八年(1796) 造立 出光GS横の信号を右折し、県道55号線に戻り南西に向かいます。 道路沿いに、寺院の案内板と「大坊地蔵尊入口の石塔」が見えます。    出光GS横の信号を右折 県道55号線を南西に向かう 寺院名碑が見える 瑞巌寺から1,400mで、狭山三十三観音霊場2番「辰爾山佛蔵院勝楽寺」に着きました。 寺名の由来は、山口貯水池(狭山湖)に沈んだ旧勝楽寺村から昭和初期に移転してきたという歴史背景があるためと云います。 県道55号線から100mほどの参道の先に、「山門」が見えます。 山門への長い石段の左脇に「出羽三山百番供養塔と」笠を被った「お掃除小僧像」、右脇にハンカチを被った「地蔵菩薩像」が配置されています。 右側の少し離れた処に「馬頭観世音碑」が建っています。   大坊地蔵尊入口の石塔 参道の石段    出羽三山百番供養塔 お掃除小僧像 地蔵菩薩像 大正九年(1920) 造立   右側の離れた場所に 馬頭観世音碑 文久二年(1862) 造立 山門を入ると、境内の左側に「二基の石灯篭」「不動明王像」「かえる・よみがえる・さかえるの石塔」「大師堂」などが並んで配置されています。   山門 山門~県道    境内の左側 同 二基の石灯篭 同 不動明王像    同 むかえる・よみがえる・さかえる 同 大師堂 同 堂宇内 弘法大師像・薬師如来像 更にその奥には「地蔵堂」があり、その左横には「筆子塔」「馬頭観音碑」「百番三山供養塔百番供養塔」「大乗妙典六十六部回国供養塔 」「百番三山供養塔」「馬頭観世音碑」が並んで配置されています。 右から二番目の笠付角柱型の百番三山供養塔には、三面に二体づつ六地蔵が陽刻されています。 右端の馬頭観世音碑の台石は道標になっていて、左側面には「箱根ヶ崎/西/青梅道」右側面には「川越道/東/三ヶ嶋道」の陰刻があります。 地蔵堂の右隣には「瑠璃光殿(薬師堂)」が、墓所の奥には所沢市最大の板碑「阿弥陀三尊種子板碑と五輪塔」を安置した覆屋が配置されています。    地蔵堂前 一対の石灯篭 地蔵堂 同 堂宇内 地蔵菩薩像 寛延三年(1750) 造立    地蔵堂左横 石塔・石碑群 同 筆子塔 同 上部 地蔵菩薩像 延享四年(1747) 造立    同 馬頭観音碑 同 百番三山供養塔 同 百番供養塔 安政四年(1857) 造立 文政八年(1825) 造立 天明八年(1788) 造立    同 大乗妙典六十六部回国供養塔 同 百番三山供養塔 同 馬頭観世音碑 享保十七年(1732) 造立 安政二年(1855) 造立 文化八年(1811) 造立    瑠璃光殿 板碑の覆屋 同 阿弥陀三尊種子板碑と五輪塔 文永三年(1266) 造立 本堂左側には、「宝篋印塔」「六地蔵幢」「庚申碑」笠を被った「お掃除小僧像」などが配置されています。    本堂前 一対の天水桶 本堂 宝篋印塔 宝暦五年(1755) 造立    六地蔵幢 庚申碑 お掃除小僧像 文久三年(1863) 造立 明治十二年(1879) 造立 県道55号線を南西に向かうと、左手の民家の庭先に覆屋が見えます。  塀の角付近に覆屋が 「堀之内子育地蔵」です。 地蔵が祀られたのは“身持ち乞食の供養”のためと云われています。 覆屋の前にベンチが設置されていて、落ち着ける一角でした。    前景 子育地蔵尊碑 蹲   地蔵の覆屋 同 堀之内子育地蔵 寛文十一年(1671) 造立 下山口駅入口交差点の先に寺院門碑が見えます。 交差点を左折すると、70mほどで西武狭山線下山口駅に出ます。   下山口駅入口交差点 寺院門碑が見える 「大光山無量寿院来迎寺」です。 県道55号線から100mほど先に、かすかに山門が見えます。 山門が閉されているため、拝観はかないませんでした。   寺院名碑 山門は閉ざされている 県道55号線の狭い歩道を、西へ向かいます。 狭山茶秋和園の手前に、金網を通して寺院門が見えます。   県道55号線を西へ 寺院門が見える 佛蔵院から700mで、狭山三十三観音霊場5番「瑞幡山勝光寺」に着きました。 県道55号線から60mほど先に「楼門」が見えます。 参道には、上方に阿弥陀三尊(阿弥陀如来を中心に、左に観音菩薩、右に勢至菩薩)・中央に弘法大師が陽刻されている「百番四国供養塔」が配置されています。 所沢市指定有形文化財の「楼門」 前には、一対の「石灯篭」「六地蔵像」「地蔵菩薩像」などが配置されています。 楼門の二階に奉安されている「十六羅漢」の拝観はかないません。  寺院名碑    百番四国供養塔 同 弘法大師像 同 阿弥陀三尊像   一対の石灯篭 楼門前の地蔵 宝暦十一年(1761) 造立   同 六地蔵像 同 地蔵菩薩像 昭和五十一年(1976) 造立 文政九年(1826) 造立   楼門 楼門~県道 元禄九年(1696) 造立 山門をくぐり石段を上ると、所沢市指定有形文化財の「本堂」が拝観できます。 本堂は、京都・龍安寺の塔頭の方丈を移築したものと云うことです。 境内の左側には、「美園観世音菩薩」が配置されています。 境内の右側には、変則的な形状の「鐘楼」が配置されています。    境内の石段 本堂前 一対の石灯篭 本堂 延宝五年(1677) 移築   美園観世音菩薩 同 拡大画像    鐘楼 可愛らしい阿弥陀如来像 小さなお地蔵さん 享保十六年(1731) 造立 県道55号線の狭い歩道を、西へ向かいます。 山口城跡前交差点左側の開けた空き地に、小山が見えます。   山口城跡前交差点 小山が見える 埼玉県指定旧跡の「山口城跡」です。 現在は城郭跡であった部分の殆どは整地されて商業施設となっていますが、保存運動によって残存した土塁や空堀のごく一部分が保存されているとのこと。山口城址前交差点付近が、山口城の天守閣跡らしいと推測されています。   山口城址 説明版と標柱 土塁・堀跡の発掘調査(平成12年)    土塁の北側 土塁の南側 同 二基の小祠 更に県道55号線の狭い歩道を、西へ向かい一つ目の角を右折します。 路の左側に石灯篭が見えます。   一つ目の角を右折 石灯篭が見える 「山口稲荷大明神」です。 三基の「明神型鳥居」の先の「社殿」には、「神鏡」が祀られています。   前景 一対の石灯篭    -------------------------------------------------- 三基の朱の明神型鳥居 ------------------------------------------------   社殿 同 堂宇内 神鏡 県道55号線を西へ、押しボタン信号の先に鳥居が見えます。   県道55号線を西へ 信号の先に鳥居が見える 入間・多摩二郡にまたがる92ヶ村の総鎮守であった「中氷川神社」です。 大宮・武蔵国一宮氷川神社と奥多摩・奥氷川神社の中間にあることから、中氷川神社になったと云われています。 県道55号線沿いの南参道と東参道があり、いずれも石段を上った境内で合流してます。 境内には、「手水舎」「神楽殿」「自動車お祓い所」が配置されています。 拝殿に参拝するためには、更に長い石段を上ります。   神社名碑 左脇に石碑群    ------------------------------------------------------ 三基の石碑 ------------------------------------------------------    南参道 前景 同 明神型鳥居 同 石段    東参道 石段 同 神明型鳥居 同 一対の和風獅子型狛犬    境内 手水舎 同 手水鉢   神楽殿 自動車お祓い所   石段前 一対の石灯篭 拝殿への石段 石段の中腹の右奥に、境内社の「金毘羅神社」が配置されています。 金毘羅神社への参道左側に、「弁財天像」「石柱」などが並んでいます。 石柱の前面には、「日限地蔵/福徳弁財天/歓喜大聖天/水神竜王神/大坊池」と陰刻があります。 「社殿」は、立派な格子造りの覆屋に収められています    金毘羅神社への参道 石碑・石塔が並ぶ 同 弁財天像 明和五年(1768) 造立    同 石柱 同 石祠 神社前 一対の石灯篭 明治二十六年(1893) 造立   金毘羅神社 覆屋 同 内部 社殿 元禄二年1689) 築 石段を上り切ると正面に入母屋造りの「拝殿」が、その奥に出雲大社造りの「本殿」が建っています。 拝殿の左側には、境内社の「和魂宮(招魂社)」「石上神社」「稲荷神社」と「愛宕大権現碑」が配置されています。 和魂宮には「鳳輦(鳳凰の飾りがある神輿)」が収められています。 拝殿の右側には、境内社の「四社合祀舎(八坂神社・秋葉神社・市杵島姫神社・諏訪神社)」が配置されています。    拝殿前 一対の石灯篭 拝殿 本殿    拝殿の左側 同 和魂宮 同 堂宇内 鳳輦   同 石上神社 同 稲荷神社   同 愛宕大権現碑 同 上部 愛宕地蔵像   拝殿の右側 四社合祀舎 同 八坂神社・秋葉神社・市杵島姫神社・諏訪神社 ここからは、注意して歩かないと霊場を見落としそうです。 コインランドリーの角の右奥に、小屋のような庵が見えます。    県道55号線を南西に向かう コインランドリーの角を右折 東屋が見える 勝光寺から1,100mで、狭山三十三観音霊場4番「正智庵」に着きました。 勝光寺が管理しているとのこと。 狭山観音霊場の中ではもっとも小さな庵てすが、狭山観音霊場三十三ヶ所に選ばれた当時の正智庵は立派な堂宇であったのでしょうか。 東屋のような庵は、石仏が安置されるエリアとベンチが2台設置されている休憩スペースが併設されています。 狭い庵の中には、「聖観音菩薩像」「十一面観音菩薩像」「地蔵菩薩像」の三体が祀られています。 広い境内(原っぱ)の奥に、ポツンと「地蔵菩薩像」が佇んでいました。    前景 庵 同 堂宇内 三体の石仏    同 聖観音菩薩像 同 十一面観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 貞享三年(1686) 造立 明治十二年(1879) 造立 延宝六年(1678) 造立   境内の奥 同 地蔵菩薩像 県道55号線を西へ、高橋交差点を突っ切って進み1つ目の角を右折します。 暫らく上り坂を進むと、公民館の右奥に鳥居が見えます。    県道55号線を西へ 高橋交差点 1つ目の角を右折   上り坂を進む 公民館の右奥に鳥居が見える 川辺村の産土神「千門大明神」です。 塀に掲げられた由緒書きには、「川辺の血刀明神」とありました。    全景 明神型鳥居 石灯篭   神社名碑 由緒書き   社殿 同 堂宇内 小さな祠 高橋交差点に戻り右折し、柳瀬川に架かる高橋を渡り県道55号線を南西へ向かいます。 斜め前の墓地にお堂の屋根が見える県道沿いの台湾料理店で、ランチ休憩にします。    高橋交差点を右折 高橋 柳瀬川    台湾料理でランチ 県道の先に墓地 お堂が見える 正智庵から700mで、狭山三十三観音霊場3番「六斎堂」に着きました。 無住が続き、昭和17年から狭山三十三観音霊場初番金乗院の所属堂宇と云うことです。 狭い境内の左右に「六地蔵像」が3体づ並び、左側に「百万遍供養塔」「手水鉢」が配置されています。    ゛ ゛前景 左右に六地蔵像 宝暦五年(1755) 造立   百万遍供養塔 手水鉢 文政十二年(1829) 造立 天保十四年(1843) 造立   社殿 同 堂宇内 聖観音菩薩像 県道55号線を南西へ向かうに従い、狭山丘陵が近づいてきます。 狭山丘陵の端を右折し、丘陵沿いに北西に向かいます。 丘陵の中腹に向かい、石段が続いているのが見えます。    六斎堂前交差点 狭山丘陵の端を右折 丘陵沿いに北西に   突き当りを右折 丘陵に向かい石段が続いているのが見える 「竈神社」です。 参道の長い石段を上ると、赤い格子造りの大きな覆屋が聳え立っています。   参道の長い石段 石段の途中から   格子造りの大きな覆屋 同 内部 社殿 狭山丘陵を右側に見ながら県道55号線を南西へ向かいます。 駅に近づくに従い、西武ドームが姿を現してきます。 更に、駅付近の歩道橋の先には、狭山三十三観音霊場第1番札所金乗院の奥之院五重塔(千躰観音堂)の先端が見えます。 12時40分、六斎堂から1,500mで、西武狭山線西武球場前駅に着きました。    丘陵沿いに県道55号線を南西へ 西武ドームが姿を現す 歩道橋の先に奥之院五重塔が見える   西武ドーム 西武球場前駅 西所沢から巡行を開始しましたが、札所の順番が「6番⇒2番⇒5番⇒4番⇒3番」となっているのが気になりました。 狭山三十三観音霊場第1番札所の「金乗院」に最も近いのが「六斎堂」ですが、「佛蔵院」が第2番札所になっているのは「山口貯水池(狭山湖)造成に伴い、もともと第2番札所の勝楽寺より移転した」からなのでしょう。 「瑞岩寺・佛蔵院・勝光寺・中氷川神社・竈神社」は、段丘に立地しているようです。 「4番札所正智庵・3番札所六斎堂」は、諸々経緯があったと思いますが寂しい状態でした。 「金毘羅神社及び竈神社の社殿の覆屋」は、いずれも格子造りの立派な造りで感動しました。 6㎞強の巡行でしたが、霊場が県道55号線沿いに集中しているため、いちいち地図を確認することなく快適にウォーキングを楽しめました。歩道がかなり狭いのが難点でしたが・・・。 |