| 世田谷区富士塚巡り |

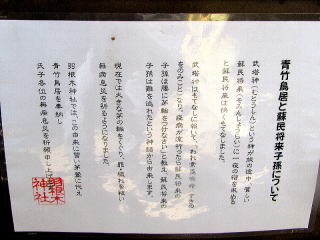

| 昨日左小指を支えていた2本のワイヤーを抜き、医師から通常生活OKの判断を頂きましたので、早速残りの富士塚巡りを開始します。 目的は「松原富士塚」ですが、世田谷区の(都営新宿線)明大前駅~環七通り~(京王井の頭線)東松原駅~(東急世田谷線)松原駅~(京王線)下高井戸駅という巾着状の巡拝ルートをマッピングしました。 10時に、都営新宿線明大前駅中央口をスタートします。 駅前の明大通りを北へ、甲州街道(国道20号線)に向かいます。 甲州街道の上を走る首都高速4号新宿線を東へ向かい、パラスト明大前ビルの角を右折し南へ進むと右手に覆屋が見えます。    明大前駅中央口 明大通りを北へ 甲州街道を東へ   三つ目の角を右折 右手に覆屋が見える 「三宝地蔵尊」です。 堂内には、かなり剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」「地蔵立像の念仏供養塔」「馬頭観音像」の三体が祀られています。 確認し忘れましたが、馬頭観音像は道標を兼ねていて左面に「右り あわしまみち」と陰刻があるそうです。   三宝地蔵尊の覆屋 三体の石仏    同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵立像の念仏供養塔 同 馬頭観音像 文化五年(1808) 造立 寛保二年(1742) 造立 文政五年(1822) 造立 更に南へ向かい、京王線の踏切を渡ります。 直ぐに、「松原のお富士さん」の大きな看板を掲げたアパートのような建物が目に入ります。 玉垣沿いに進み、角を左折すると神社の門が見えます。    南へ向かう 京王線の踏切を渡る 松原のお富士さんの看板が見える   玉垣沿いに南へ 左折すると門が見える 明大前駅から580mで、「神道扶桑教太祠」に着きました。。 扶桑教は、「山そのものを崇拝するのではなく、形儀・ 壁面に掲げられた「松原のお富士さん」「江戸冨士塚」などの文字及び門柱・鳥居の扁額・社殿前燈明に「富士山」の銘を掲げていることからも富士山信仰の熱い教団ということがわかるような気がします。外観は神社といっていいと思います。 「鳥居」をくぐると、その両脇に「一対の石灯篭」左側に「百度石」「富士山頂上百回大願成就碑」右側に「三基の講碑」が配置されています。    前景 一対の御神燈 明神型鳥居   鳥居脇 一対の石灯篭 同 百度石   同 富士山頂上百回大願成就碑 同 三基の講碑 境内の右側には、境内社の全国オートバイ神社第零号総本社「道開社」と「手水舎」「富士塚」が並んで配置されています。 正面には、浅間造りのような美しいフォルムの「社殿」が構えています。  境内の右側    道開社 同 左右の龍神のモニュメント 同 社殿    手水舎 同 手水鉢 同 龍吐口   社殿 本殿 富士山信仰の神社らしく、いたるところに芝神明町から移設されたという富士山関連の講碑が配置されています。    道開社社殿の土台として 手水舎の背面 同 講碑    -------------------------------------------------------- 同 講碑 ------------------------------------------------------- 続いて「松原富士塚」が配置されています。 高さが3mほどの、全体が黒ボク石で覆われた真新しい塚です。 登拝はできませんが、直線に作られた登山道の先に「浅間社(奥宮の祠)」が見られます。 塚の側面には「胎内」も見られ、空洞の中に講碑が安置されています。 胎内の上部左右にも、富士山を形どった講碑が配置されています。 塚の裏側にもコンクリートで作られた階段状の登山道があり、「 小御嶽社碑」「朱彫の石碑」が配置されています。    塚の全容 登山道 浅間社    塚の側面 同 左右の講碑   同 胎内 同 空洞内の講碑    塚の裏側 同 コンクリートの登山道 同 小御嶽社碑   同 朱彫の石碑 同 麓の講碑 扶桑教神社を出ると、東へ東へ街中を伝って進みます。 やがて、右手に覆屋が見えます。    突き当りを右折 次の角を左折 突き当りを右折   次の角を右折 覆屋が見える 「松原1丁目の六地蔵」です。 堂宇の中には、金網で保護された「六地蔵像」と中央に「地蔵菩薩像」が祀られています。    六地蔵の覆屋 同 手水鉢 同 六地蔵像    同 左の三体 同 奥の地蔵像 同 左の三体 延享三年(1746)・寛延四年(1751)・享保十五年(1730)造立 享保十三年(1728)・延享三年(1746)・延享三年(1746)造立 更に南東へ二つ目の駐車スペースの角を左折し、都水道局和田堀給水場の土手沿いに東へと向かいます。 神社の幟が見える角を右折し、玉垣沿いに南へ進みます。    二つ目の角を左折 土手沿いに東へ 幟の角を右折  玉垣沿いに南へ 神道扶桑教太祠から500mで、飛羽根木地区の鎮守「羽根木神社」に着きました。 前身が羽根木稲荷神社ということで石鳥居の扁額に「稲荷神社」と記銘がなされていたり、稲荷神社の雰囲気が強く出ています。 境内には、金網で保護されだ各一対の「神狐像」「石灯篭」が配置されています。    全景 明神型鳥居 保護されている一対の神狐像   境内 朱の明神型鳥居   手水舎 同 手水鉢   朱の明神型鳥居 保護されている一対の石灯篭   拝殿 同 拝殿脇 左右の狛犬   本殿 西参道 朱の明神型鳥居 南へ羽根木神社参道が伸びています。先を行くと、せたがや百景に選ばれているケヤキの並木が残っていて風情があります。 参道の先には、「羽根木神社参道/此の先二丁」の道標が立っています。 南西に向かうと、右側に覆屋が見えます。    参道を南へ ケヤキの並木 道標   南西に向かう 覆屋が見える 「羽根木子育地蔵尊」です。 地蔵堂には「子育地蔵像」が、お堂の左側にすっかり剥落した「馬頭観音像」「三猿の庚申塔」「青面金剛像の庚申塔」、お堂の右側に二基の「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。 お堂の右脇の庚申塔には、正面と左右側面に一体づつ三猿が彫られています。   全景 お堂左側の三基    同 馬頭観音像 同 三猿の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 明治三十一年(1896) 造立 寛文十一年(1671) 造立 貞享四年(1687) 造立    地蔵堂 同 子育地蔵像 お堂右側の二基 明和六年(1769) 造立    同 青面金剛像の庚申塔 同 三面に三猿 同 青面金剛像の庚申塔 天和元年(1681) 造立 宝永三年(1706) 造立 少し戻って、右手の角を右折し南へ向かいます。 突き当りを左折し東へ向かうと、左側に神社の屋根が見えます。    右手の角を右折 突き当りを左折 先に神社が見える 「羽根木御嶽神社」に着きました。 石鳥居に竹鳥居が被せてありました。境内の掲示板に「青竹鳥居と蘇民将来子孫について」解説があり、要は"茅の輪くぐり"の茅の輪の代わりのようです。この掲示は、「羽根木神社」が発行していました。    前景 神明型鳥居と竹鳥居 掲示文  社殿 先の角を左折し、道なりに東へ進むと環七通り(都道318号線)に出ます。 環七通りを南へ向かい、昭和シェル石油GSの角を右折します。 すぐ裏隣に、石仏群が見えます。    先の角を左折 道なりに東へ 環七通りに出る    環七通りを南へ向かう GSの角を右折 石仏群が見える 羽根木神社から750mで、「羽根木1丁目の稲荷神社と庚申塔」に着きました。 手前の石仏群のブロック造りの覆屋には、「地蔵菩薩像」と三基の「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。 奥には、こじんまりと「稲荷神社」が収まっています。  全景    石仏群の覆屋 四基の石仏 同 地蔵菩薩像 元禄十年(1697) 造立    同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 正徳元年(1711) 造立 貞享四年(1687) 造立 元禄十二年(1699) 造立   稲荷神社 明神型鳥居 同 社殿 西へ向かい、突き当りを左折し南に進みます。 この一帯は、森の中にテラスハウスが埋もれているような印象で、大地主さんが建築家を採用して高級賃貸住宅を建てているとのこと。 個性的な建物を鑑賞しながら進むうちに、左の雑木林に朱の鳥居が見えます。    突き当りを左折 京都の風情 個性的な建物が並ぶ  雑木林に朱の鳥居が見える 「羽根木1丁目の祠」です。 雑木林を切り開いて社殿と鳥居を設置した感じで見逃しそうです。空間に朱が目に鮮やかです。    全景 朱の明神型鳥居 朱の社殿 道を少し戻り、西へ向かいます。 暫く進んだ先の突き当りを左折し、南西に向かいます。 二差路を∠の字に曲がり、北へ進むと通りの右手に大きな地蔵像が立っています。    西へ向かう 突き当りを左折 二差路を鋭角に曲がる   北へ進む 通りに向き地蔵像が立っている 「羽根木2丁目の出世地蔵尊」です。 道に向って、大きな「地蔵菩薩像」が祀られています。   道に向く地蔵菩薩像 同 拡大画像 地蔵菩薩像の横の道を東へ進むと、突き当りの空き地?に祠が見えます。  突き当りに祠が見える 羽根木1丁目の稲荷神社から680mで、「羽根木西向稲荷神社」に着きました。 木々に覆われていて空き地に見える空間に、「石祠」がポツンと設置されています。   全景 石祠 来た道を戻り南へ向かうと、京王井の頭線東松原駅に出ます。 脇道の多いくねった道を道なりに南西に進みます。 暫く進んだマンションの角にお堂が見えます。    二差路へ戻る 更に南へ向かう 京王井の頭線の踏切    京王井の頭線東松原駅 西口商店街 四つ角を右折    突き当りを左折 南西に進む マンションの角に覆屋が見える 「明林地蔵尊」です。 コンクリートの頑強なお堂に、「地蔵菩薩像」とその脇に小さな「地蔵像」「観音菩薩像」が祀られています。   コンクリート造りのお堂 水鉢

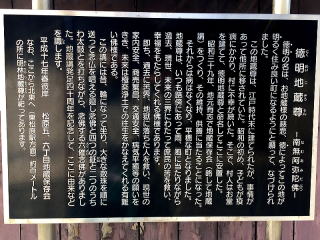

堂宇内 地蔵菩薩像 同 小さな地蔵像 同 小さな観音菩薩像 更に南西に向かうと、二差路の角にお堂が見えます。    大きな道路を右折 南西に進む お堂が見える 「徳明地蔵尊」です。 堂宇内には、「地蔵菩薩像」とその脇に小さな「地蔵像」が祀られています。    地蔵堂 同 地蔵菩薩像 同 地蔵像 文久三年(1863) 造立  解説文 二差路を右にとり西へ向かいます。 二つ目の角を左折 突き当りを右折し、更に西へ進みます。 信号を左折すると、左側に金網に囲まれた一角が見えます。    二差路を右に 二つ目の角を左折 突き当りを右折   信号を左折 金網に囲まれた一角が見える 「古墳 半田塚」です。 入口は施錠されているため敷地内に入ることは出来ません 半田塚は径3m・高さ0.5mの近世の塚とされていますが、四方を宅地と道路により削られているため本来の規模はわかりません。 元々は古墳(円墳)であると考えられているようですが、塚上に立てられている石碑にも「古墳 半田塚」と刻まれています。   入口は施錠 古墳 半田塚の碑 信号に戻り、更に西へ向かいます。 変則的な四つ角を右折し、大きな道路を西へ進むとマンションの角にブロックのお堂が見えます。   西へ向かう マンションの角にブロックのお堂が見える 「松原4丁目の庚申塔」です。 デザイナーズカバーハウスと云うべきか斬新なお堂です。 堂宇内には、「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。 現代的デザインと赤穂浪士討ち入りの元禄年間に造立された石仏とのミスマッチが素敵です。   コンクリートの柱をモチーフにしたお堂 同 青面金剛像の庚申塔 元禄十五年(1702) 造立 西へ向かい、スーパーオオゼキ松原店の先の東急世田谷線の踏切を渡ります。 更に西へ進み、西福寺通りと交差する赤堤5丁目交差点を左折します。 西福寺通りを南へ、右手の垣根の先に寺院門が見えます。    西へ向かう 東急世田谷線の踏切を渡る 東急世田谷線松原駅    更に西へ 赤堤5丁目交差点を左折 垣根の先に寺院門が見える 羽根木西向稲荷神社から2,000mで、玉川八十八ヶ所霊場46番の「光林山持明院西福寺」に着きました。 三つ葉葵紋の寺院門は閉じられているので、右側の通用門から入らせて頂きます。 参道の直ぐ右側に「千支本尊」の参拝道が見えたので、順に石仏を観賞させて頂きます。 駐車場から参道までが「千支本尊」の参拝道のようで、駐車場に「千支本尊入口 至表参道」の石柱が設置されていました。 十二支なのに八体仏しか設置されていなく不思議に思いましたが、「干支によりそれぞれの守り本尊が割り当てられています。十二の方位を守る八体の仏・菩薩・神(十二支の守護本尊)は厄除けや開運、職業、学業、の守護本尊です。」とのことで納得です。    前景 三つ葉葵紋の寺院門 参道    千支本尊の参拝道 千手観音菩薩像(子) 虚空蔵菩薩像(寅・丑)    文殊観音菩薩像(卯) 勢至菩薩像(牛) 大日如来像(申・未)    普賢菩薩像(巳・辰) 不動明王像(酉) 阿弥陀如来像(亥・戌)    道祖神 千支本尊の参拝道 千支本尊入口 至表参道の石柱 参道に戻り、朱塗りの「仁王門」に向かいます。 仁王門の右手前に、寺院巡礼の「道標」が配置されています。正面には「大師遍照金剛一番西福寺」、右側面には「右二番上北沢村密蔵院へ八丁余」、左側面には「左リ 二十一番当村善性寺 七丁余」と陰刻があります。 仁王門の左右には、阿吽の「金剛力士像」が睨みをきかせています。   参道 一対の石灯篭   道標 同 右側面 宝暦五年(1755) 造立   仁王門 同 阿吽の金剛力士像 正徳元年(1711) 建立 仁王門をくぐると、左側に「無縁塔」「弘法大師一千百五十年御遠忌塔」が配置されています。 右側には、「手水舎」「南無大師遍照金剛塔」「弘法大師一千百五十年御遠忌塔」が配置されています。 手水舎の前には、小さな一対の狛犬像が配置されています。   無縁塔 同 中心仏 聖観音菩薩像   弘法大師一千百五十年御遠忌塔 二匹のフクロウ像    手水舎 同 手水鉢 同 一対の狛犬   南無大師遍照金剛塔 弘法大師一千百五十年御遠忌塔 正面には、青磁色の銅板葺が映える「本堂」が向かい合っています。 本堂の右手前に「弘法大師像」、右隣には「庫裡」が配置されています。 本堂の左手前に「大日如来坐像」、左側には「聖観音菩薩像」「三界萬霊塔」「地蔵菩薩像」が並びその向かいに「宝塔」が配置されています。 また、その先には「四国八十八箇所のお砂踏みの石柱」が並び墓地へと続きます。 墓地の手前には、造立が1年刻みの不揃いな形状の「六地蔵像」が安置されています。    本堂 右側 弘法大師像 同 庫裡    大日如来坐像 同 宝塔 同 石仏石塔が並ぶ    同 聖観音菩薩像 同 三界萬霊塔 同 地蔵菩薩像   同 四国八十八箇所のお砂踏みの石柱 同 六地蔵像 享保十三年(1728)~(1年毎造立)~享保八年(1723) 赤堤5丁目交差点に戻り、南へ向かいます。 一つ目の角を右折し次の角を左折、更に南へ進みます。 二差路の角に覆屋が見えます。    赤堤5丁目交差点 一つ目の角を右折 次の角を左折  二差路の角に覆屋が見える 「赤堤5丁目の庚申塔」です。 堂宇内には、「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 更に南へ歩を進めます。 生蕎麦店向かいの道を西へ向かうと、直ぐに左手に覆屋が見えます。   生蕎麦店向かいの道を西へ 覆屋が見える 「赤堤のささ地蔵」 堂宇内には、「子育て地蔵像」が祀られています。   子育て地蔵の覆屋 同 子育て地蔵像 寛延二年(1749) 造立 道を戻り、南へ暫く進むと賑やかな五差路に出ます。 右折し、日大通りを北東に駅方面に向かいます。 途中、左奥に見えるマンションビル1階のファミレス「ガスト」で、40分のランチ休憩をとりました。 西福寺から900m、京王線下高井戸駅南口に着いたのは13時15分でした。    南へ進む 五差路を右折 日大通りを北東に向かう    ガストでランチ 再び日大通りを北東に 下高井戸駅 年初に生じた小指のケガのため、テニスは元よりスポ-ツジム・ウォーキングも自粛していました。 今回の目的は「松原富士塚」でしたが、運動不足解消のため範囲を広げて世田谷区の松原・羽根木・赤堤地区5.5kmほどの石仏巡りを行いました。 微風晴天の絶好のコンディションということもあり、さほど疲労感のない快適な巡拝でした。 |