| 新宿山ノ手七福神巡り |

|

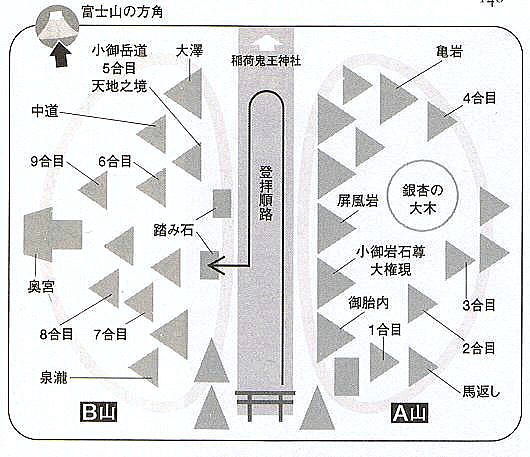

正月早々より「江戸東京七福神めぐり」(グループ漫歩編)を眺めていると、「新宿山ノ手七福神」に興味を惹かれました。正月あまり人混みに出なかったこともあり、都会の雑踏に揉まれてみたいという気分になりました。 調べてみると、「花園神社」「鬼王神社」「西向天神社」には夫々「富士塚」があることが分かりました。 たまたま駅で見た西武鉄道発行のフリーペーパー「ウォーキング&ハイキング」に、「新春開運招福 新宿山ノ手七福神めぐり(1月20日)」が載っていました。これに便乗して独自の「新宿寺院神社巡り」を企画しました。 マッピングしてみると、一筆書きでいける比較的歩き易いなルートだということも分かりました。 10時、丸ノ内線新宿御苑駅の地上出口を出ました。 ウォーキングには絶好の日和りです。

|