| 平河天神・牛天神・湯島天神 巡り |

|

前回 亀戸天神社を訪れた際に、「東都七天神」なるものが存在することを知りました。 調べてみると「大久保天神」「五條天神」「関屋天神」「亀戸天神」の四社は 既に訪問済みで、今回は 残る「平河天神」「牛天神」「湯島天神」の三社を一挙に巡拝する計画を立てました。調べてみると地下鉄の乗り継ぎ(東京メトロ有楽町線⇒東京メトロ南北線⇒都営地下鉄大江戸線)で効率よく回れそうです。 これから受験シーズンに入るので、合格祈願の混雑が心配です。 10時丁度に、東京メトロ有楽町線麹町駅をスタートです。 新宿通り(国道20号線)を麹町2丁目で右折し、暫く進むと神社が見えます。    麹町駅地上出口 新宿通り 麹町2丁目を右折すると先に神社が 麹町駅から400mで、ビルに囲まれた 東都七天神の一つ「平河天満宮」に着きました。 千代田区内最古の「銅製大鳥居」は、千代田区の有形民俗文化財指定を受けています。 境内には、左右に境内社があり千代田区指定有形民俗文化財の石像・石碑類がたくさん配置されています。。    平河天満宮の外観 神社名碑と明神型鳥居(千代田区登録文化財) 境内 天保十五年(1844) 造立 まず 境内の右側に、境内社の「三殿宮」(浅間神社・塩神社・大鳥神社)があります。    三殿宮 明神型鳥居 同 左側の石燈籠 同 右側石燈籠 境内の左側には、境内社の「平河稲荷神社」があり その参道脇に「百度石」といずれも千代田区指定有形民俗文化財の「筆塚」「力石(天龍石)」などが配置されています。    平河稲荷神社 明神型鳥居 同 鳥居脇 神狐 同 鳥居脇 百度石 嘉永五年(1852) 造立    同 社殿前 力石(天龍石、千代田区登録文化財) 同 社殿前 筆塚 同 社殿前 石燈籠 嘉永五年(1852) 造立   同 社殿 同 拡大画像 境内の左右には、「神楽殿」「手水舎」「布袋尊像」二対の「石燈籠」のほか、いずれも千代田区指定有形民俗文化財の「常夜燈」と一体の「撫牛」、そして四体の「石牛」などが配置されています。 拝殿前の千代田区指定有形民俗文化財「狛犬」は、毛並みが異なると思ったら狛犬 (左) と獅子 (右) の対のようです。    常夜燈(千代田区登録文化財) 神楽殿 手水舎 嘉永五年(1852) 造立    布袋尊像 石燈籠1 石燈籠2    撫牛(千代田区登録文化財) 石牛1 石牛2 嘉永五年(1852) 造立   石牛3 石牛4   和風獅子型狛犬(千代田区登録文化財) 拝殿 嘉永五年(1852) 造立 平河天満宮から500mで、永田町駅地上入口に着きました。 ここからは、東京メトロ南北線で後楽園駅に向かいます。   首都高速4号線の高架 永田町駅地上入口 後楽園駅 <<<  <<< 永田町駅 <<< 永田町駅東京メトロ南北線 10時50分、東京メトロ南北線後楽園駅に到着しました。 都道434号線を西へ、小石川後楽園に沿って進みます。 牛天神した交差点を右折し、すぐの信号を左折します。 直ぐに、神社名碑が見えます。    後楽園駅南口 後楽園に沿って進む 都道434号線を西へ    牛天神下交差点を右折 次の信号を左折 神社名碑が見える 後楽園駅から500m、住宅街の一隅にひっそりと「小石川諏訪神社」があります。 路地一杯に銅製の鳥居が占めて、その先に「社殿」があります。 社殿の横に、境内社「思いの森稲荷神社」がありました。    神社名碑 神明型鳥居 手水舎   宗風獅子型狛犬 社殿    思いの森稲荷神社 同 神狐像 同 社殿 先ほどの信号を直進し、緩やかな坂を上ります。 坂の途中に神社名碑が見えます。   信号を直進 緩やかな坂を上る先に神社名碑 小石川諏訪神社から120m、東都七天神の一つ「牛天神北野神社」に着きました。 見上げると、石段の先に鳥居が見えます。結構急な54段の石段を上ると境内です。    神社名碑 54段の石段 石段の上に明神型鳥居 境内の左側に、境内社「高木神社・太田神社の合祀殿」があります。 この神域から、牛天神北野神社の「本殿ー拝殿」を窺うことができます。    境内社 明神型鳥居 鳥居脇 三猿の庚申塔 境内社 神域    神域横 撫で牛に似た石 高木神社・太田神社 社殿 (牛天神北野神社の)本殿−拝殿 回り込むと「拝殿」の神域があり、その手前に「手水舎」と「狛犬」が配置されています。 神域を入ると左手に、源頼朝が腰かけた石と云われる「ねがい石」が配置されています。全国の天満宮・天神社・北野神社の「撫で牛の元祖」ともいわれ、真剣に願掛けしながらねがい石を撫でると願いが叶うとされています。お賽銭を上げて、道中の無事を祈りました。 拝殿の前には、「狛牛(撫で牛)」が鎮座していました。 早くも紅梅の蕾が膨らみ、可愛らしい花弁を開きかけています。    拝殿の神域 手水舎 同 梅の花がモチーフ   神域入口 宗風獅子型狛犬 同 ねがい牛 文化六年(1809) 造立   拝殿前 一対の神牛像 拝殿    紅梅が色づいてきました もうすぐ開く 帰路も石段 道なりになだらかな坂を上っていく途中に、「牛坂」の標識がありました。 標識には、「牛天神の境内に牛石と呼ばれる大石があり,それが坂名の由来といわれる。」とありました。 やがて煉瓦塀の閑静な通りにでます。    牛坂 牛坂の標識 煉瓦塀 牛天神から150m、煉瓦塀の中ほどに 御府内八十八ヶ所霊場86番札所「金剛山弥勒寺常泉院」があります。 狭い境内には、「石の大師像」や「水子観音・魚霊之墓・如意輪観音・聖観音」などの石仏が雑然と置かれています。 正面は「聖天堂」で、「本堂」は右側の建物の2階でした。    寺院門 弘法大師霊場/八十六番札所の石碑 供養塔(開基卓圍上人像?)    境内左の石仏群 同 魚霊之墓 同 地蔵菩薩像    同 地蔵菩薩坐像 同 地蔵菩薩坐像 同 如意輪観音像    同 如意輪観音像 同 聖観音菩薩像 同 如意輪観音像    同 南無大師遍照金剛の碑 同 弘法大師像 同 拡大画像    同 地蔵菩薩像と聖観音菩薩像 :境内 如意輪観音像 同 聖観音菩薩像    同 如意輪観音像 同 如意輪観音像 同 納骨堂建設記念の碑

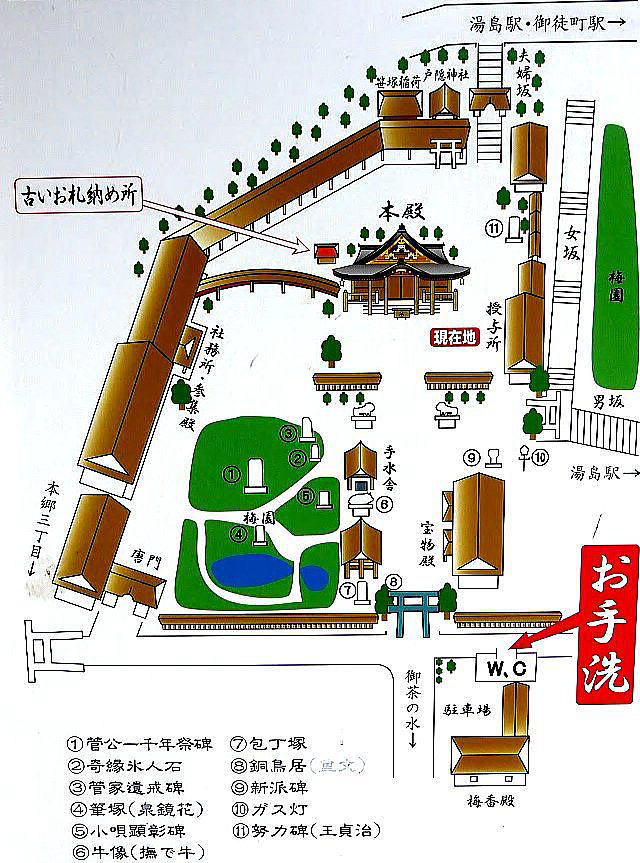

本堂 本堂前 水子地蔵菩薩像 同 拡大画像    聖天童 同 左側の石仏群 同 右側の石仏群 常泉院の隣に、「東光山荘厳院西岸寺」があります。 常泉院とは対照的な すっきりとした広い境内の正面に、鉄筋コンクリート造り2階建ての「本堂」があります。 本堂の前には、珍しい「石製の天水桶」が設置されていました。    寺院門 本堂前 石造の天水桶 本堂    手水 九層の石塔 宝塔   四面佛の手水鉢 石燈籠   地蔵菩薩像 地蔵菩薩像 西岸寺の境内に、門構えをした「西岸寺不動尊」があります。 門の内側に大きな「百度石」が配置されていました。   日限不動尊 百度石 そのまま直進すると、春日通り(国道254号線)の富坂上交差点に出ます。 春日通りを東へ向かいます。 白山通り(都道254号線)と交差する春日町交差点にでました。 交差点の付近に「神田上水石樋の石」の標識がありました。 西岸寺から600mで、春日駅地上入口に着きました。 ここからは、都営地下鉄大江戸線で上野御徒町駅に向かいます。    春日通り 東京ドームと後楽園駅 春日町交差点   神田上水石樋の石のモニュメント 春日駅地上入口 上野御徒町駅 <<<  <<< 春日駅 <<< 春日駅都営地下鉄大江戸線 12時50分、都営地下鉄大江戸線上野御徒町駅に到着しました。 春日通りを西へ進むと天神社の神社名碑が見えますが、これより先は天神社と根生院との間の「切通坂」になります。 この坂を進むと、天神社の大鳥居にでます。    上野御徒町駅地上出口 春日通り 切通坂標識  境内Map 上野御徒町駅から430m、東都七天神の一つ「湯島天満宮」の裏参道(北側)「夫婦坂」に着きました。 男坂と女坂の中間の傾斜の坂ということで夫婦坂と云うことのようです。 石段の途中の「登龍門」をくぐり境内に入ります。    神社名碑 夫婦坂と登龍門 登龍門をくぐる 境内の直ぐ右側に、境内社の湯島天神の地主神「戸隠神社」と「笹塚稲荷神社」が軒を並べています。    戸隠神社 神明型鳥居 同 和風獅子型狛犬 同 社殿   笹塚神社 同 社殿 境内の東側から周ります。 ここには献木の白梅がチラホラ花を開らかせていました。 隣には、ホームラン世界記録の達成と国民栄誉賞受賞を記念して建てられた 王貞治氏の「努力の碑」があります。 更に進んだ突き当りに「新派の碑」「講談高座発祥の地の碑」があり、東参道の「鳥居」があります。 鳥居の先は、東の湯島駅に向かう三十八段の「天神男坂」と、北に向かう三十三段の「天神女坂」があります。    境内の東側 :献木の白梅 二分咲き    努力の碑 社殿 拝殿−幣殿 幣殿−本殿    新派の碑 講談高座発祥の地碑 東参道 明神型鳥居 天神男坂を下り切った左手に、「関東大震災/復興地蔵尊」が祀られています。    天神男坂を下る 石段下 復興地蔵尊 同 二体の地蔵尊像 天神男坂の上り口に、柳井堂と称され.る「心城院」通称 湯島聖天 があります。 境内には、「放生池」に錦鯉が泳ぎ安らぎを与えてくれます。 江戸名水の一つ「柳の井」は、調整中でした。 「本堂」の右脇に「ほほえみ地蔵」「八体地蔵」が並び、その奥に「荼枳尼天社」が祀られていました。    男坂上り口の心城院 寺院門 弁財天 放生池   柳の井の手水鉢 本堂    本堂右側 ほほえみ地蔵尊と四体の地蔵尊 同 四体の地蔵尊 同 荼枳尼天社 湯島天満宮に戻るに、天神女坂を選択しました。 天神女坂は比較的傾斜が緩く、5〜6段毎に踊り場があり助かりました。   天神女坂を上る 石段の上から顧みる 樹齢250年の木曽檜を使って建てられた「社殿」前の参道には、原色系のテントの屋台が立錐の余地がないくらい並び 景観を損ねています 拝殿の左側の「社務所−参集殿」には、絵馬・お守りなどを求める人や休憩の人々で列をなしていました。 拝殿前の「梅園」には、文京区登録文化財の「奇縁氷人石」や「水平式日時計」「泉鏡花/筆塚」などが配置されています。 迷子探しの奇縁氷人石は、右側面に「たづぬるかた」左側面に「をしふるかた」と陰刻があり、都内でも貴重なものと云われます    宗風獅子型狛犬 拝殿 社務所    梅園 園内 滝が見える 園内 奇縁氷人石 嘉永三年(1850)造立    園内 水平式日時計 園内 奇縁氷人石 園内 泉鏡花/筆塚 拝殿から表参道の鳥居までは、左右に屋台が軒を並べていて落ち着いて拝観ができません。 「手水舎」の左右に、銅製と石製の「撫で牛」が配置されています。 石製の撫で牛の背後には、「雲霞堂門人」と刻まれた二基の奉納記念の石柱が隠れています。 喫煙スペースの横に、防火・防災の神「火伏三社稲荷神社」が祀られています。 更に「筆塚」「調理庖丁道/研鑽報徳之碑」その裏に「包丁塚」が並んで配置されています。    神楽殿 銅製の撫で牛 手水舎   石牛の撫で牛 二基の雲霞堂門人の石柱    火伏三社稲荷神社 同 神狐像 同 社殿    筆塚 調理庖丁道/研鑽報徳之碑 包丁塚 表参道に立つ幅3.88m・高さ6.81mの銅製「表鳥居」は、東京都指定有形文化財です 表鳥居から唐門の間は、花狭間と菱格子を組み合わせた「透塀」が設けられています。 「唐門」の門扉には、神紋である「加賀梅鉢門」と天神信仰で神徒とされている「牛」が刻まれています。 春日通りに面して「大鳥居」が立っています。 大鳥居をくぐり、春日通りの切通坂を北東へ不忍池に向かいます。    表参道 明神型鳥居 都重宝湯島神社表鳥居の石碑 透塀 寛文七年(1667) 造立    唐門 同 門扉に牛と梅の;レリーフ 同 門前の珪化木  神明型大鳥居 春日通りを天神下交差点で左折し、不忍通り(都道437号線)の池之端一丁目交差点を渡り不忍池に出ます。 2013年に巡った「不忍池弁天堂」を遠望しながら、うららかな池のほとりをカモメと戯れながら駅に向かいます。 湯島天満宮から800m、上野御徒町駅に着いたのは 12時50分。近くの「ガスト」で昼食をとり、帰路に着きます。    天神下交差点 不忍通り 池之端一丁目交差点    不忍池 不忍池弁天堂を遠望 人慣れしたカモメ  上野御徒町駅地上入口 平河天神・牛天神・湯島天神の東都七天神の三社を地下鉄を利用して一挙に巡りました。 受験シーズンの前というのに、思いのほか混雑しありませんでした。そのため、ゆっくりと鑑賞できました。 印象的でしたのは、平河天神の「5体の石牛像・左右種類の違う狛犬」牛天神の「急な石段・撫で牛の元祖ねがい石」常泉院の「大きな大師石像」湯島天神の「四方から拝観できる檜造りの社殿・道路沿いに映える透塀と唐門」です。 正味3、500mほどの巡行でしたが、天気に恵まれまた大した混雑にも遭わず楽しむことができました。 |