| 元祖山手七福神巡り |

| 江戸最初の七福神巡りとされる元祖山手七福神を、改めて巡拝する計画を立てました。 東京都港区白金台・目黒区下目黒の6か所の寺社に祀られている七福神の札所巡りです。 新宿山手七福神との混同を避けるため、「元祖山手七福神」と呼ばれることが多いとのことです。 2007年8月の江戸五色不動巡りで、目黒区に祀られる 弁財天の「蟠龍寺」恵比寿天の「滝泉寺」大黒天の「大円寺」を巡っています。 今回は、港区に祀られる 福禄寿・寿老人の「妙圓寺」布袋尊の「瑞聖寺」毘沙門天の「覚林寺」を巡ります。  10時、JR山手線目黒駅東口からのスタートです。 駅前を走る目黒通り(都道312号線)を北東へ進みます。 通りに面して鳥居が見えます。   目黒駅東口 東口ロータリー   目黒通りを北東へ 鳥居が見える 「誕生八幡神社」です。 太田道灌の夫人が無事に男の子を出産したことから「誕生八幡」と呼ばれ、安産の守り神とされています。 日本で唯一神社の名前に「誕生」と付く、珍しい名前の神社です。 「目黒のさんま祭り」においては、こちらの神社が会場の中心になっているそうです。 道路の拡張により、1階部分のコンクリート造りの社務所の上に木造の八幡造「本殿」という二階建て構造になっています。 石段の途中には、水道の手水が用意されています。 拝殿の左横には、徳川三代将軍家光が鷹狩り来た際に 弁当の重箱を供えたことから名付けられた境内社「重箱稲荷」があります。    前景 明神型鳥居 一対の宋風獅子型狛犬    拝殿 石段 水道の手水

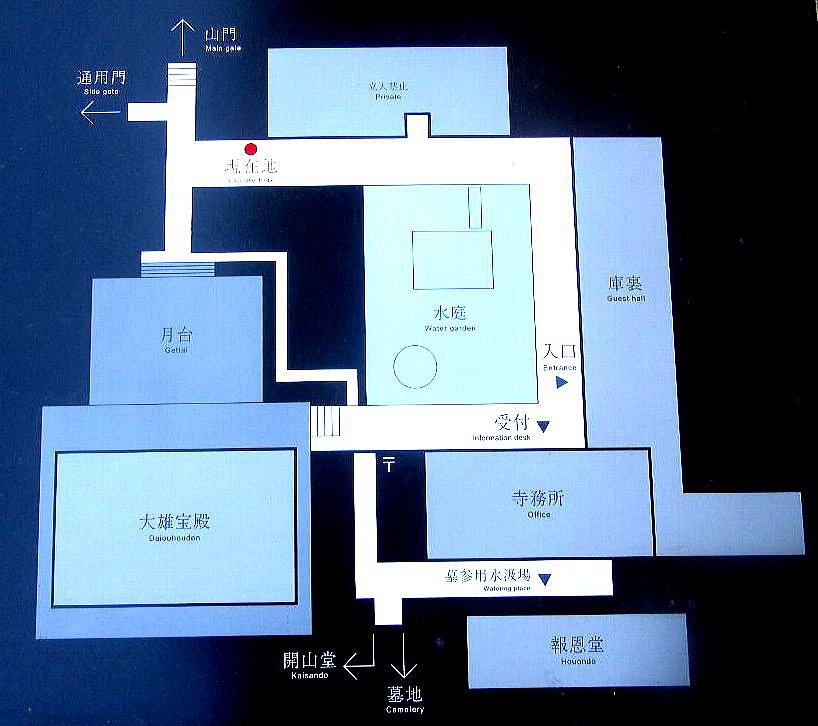

重箱稲荷社 同 拡大画像   拝殿からの眺め 拝殿-本殿 誕生八幡神社の右脇の細長い参道を進むと、寺院門が見えます。  参道の先に寺院門が見える 御符内八十八ヵ所札所第4番「永峯山高福院瑠璃光寺」です。 隣接している誕生八幡神社のもと別当寺です。 境内の真ん中に、巨大な石灯篭が配置されています。 石灯篭に隠れ気味の「本堂」は、老中として天保の改革を主導した水野忠邦が千駄ケ谷穏田(現・渋谷区神宮前)の屋敷に建てた仏堂を移築したものとのこと。 本堂の右側に、「弘法大師/第四番碑」「御符内八十八ヵ所札所/第四番碑」と「地蔵菩薩像」「六地蔵像」など石仏の覆屋が配置されています。    寺院門 巨大な石灯篭 手水鉢    本殿 本堂右横 同 弘法大師 第四番碑・御符内 第四番碑    同 石仏の覆屋 同 地蔵菩薩像 同 六地蔵像 目黒通りを東へ、首都高速2号目黒線の高架をくぐり上大崎交差点を直進します。 目黒通りの向かい側は、武蔵野の杜を今に残す東京都庭園美術館や国立自然教育園が続きます。 自然教育園の向い側 第1松島ビルの隣りに誠瀧山のアーチが見えます。   目黒通りを東へ 首都高速2号目黒線の高架    目黒通り イチョウの黄葉 目黒通り 東京都庭園美術館 アーチが見える 元祖山手七福神の寿老人と福禄寿を祀る「誠瀧山妙円寺」です。 誠瀧山のアーチをくぐり緩やかな坂道の参道を下ると、寿老人と福禄寿を祀る「妙見堂」とその先に「本堂」が配置されています。    誠瀧山のアーチ 緩やかな坂道の参道 妙見堂   本堂 石灯篭    手水鉢 石灯篭 石灯篭    水鉢 十三層の石塔 石灯篭と井戸 本堂と妙見堂を結ぶ渡り廊下をくぐり抜けると、小さな池がありその周りに「石灯篭」「十二神将の一体」「二体の観音像」が配置されています。 池の右側には、境内社の「稲荷大明神」が祀られています。    本堂と妙見堂を結ぶ廊下 くぐり抜けた先 石灯篭    小さな池 十二神将の一体 二体の観音像    稲荷大明神 同 社殿 同 拡大画像 目黒通りを更に東へ進みます。 白金台交差点から北西に走るプラチナ通り(外苑西通り)の緑葉・黄葉のバランスが、陽光に映えて素敵です。プラチナ通りは、セレブの名を流行らしましたが、確かに道行く人(シロガネーゼ? )には犬連れが多いように感じました。 東京メトロ南北線白金台駅辺りの港白金台郵便局隣りの歩道橋の手前に、寺院名碑が見えます。    白金台交差点 プラチナ通り 白金台駅   港白金台郵便局 歩道橋の手前に寺院名碑が見える 元祖山手七福神の布袋尊を祀る「紫雲山瑞聖寺」です。 目黒通りからの参道を進むと、境内の入口門(裏門とのこと)の手前に「地蔵堂」が配置されています。 堂内には、大小三体の「地蔵菩薩像」が祀られています。 現在は目黒通り側が境内入口になっていますが、本来こちらは裏門で、もと目黒通り側にあった国指定重要文化財の高麗門形式の旧通用門は、明治時代に東側に移築されているとのことです。    寺院名碑と参道 入口門 地蔵堂    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 入口門をくぐり境内に入ると、正面に「鐘楼」が見え、右側に国指定重要文化財で明の様式を色濃く残す入母屋造の「大雄宝殿(本殿)」が聳え立っています。本殿の前には、「月台」という 月光を堂内に取り入れるために白砂を敷いているテラス状の張り出しがあります。 本殿の右脇を通り裏手に回ると、「開山堂」「報恩堂」が配置されており、更に回り込むと隈研吾設計の中央の水盤を囲むようにコの字型に設計されている「庫裏」が配置されています。     入口門 境内 石灯篭   鐘楼 梵鐘    大雄宝殿(本殿) 本殿前 月台 本殿横 五層の宝塔    開山堂 堂前 井戸 報恩堂   庫裏と水庭 庫裏の北側の閉じた扉を開けて(「閂を開いたら閉じて下さい」と貼り紙がありました。)急な石段を下りると、国指定重要文化財(大雄宝殿の附指定)高麗門形式の「旧通用門」に出ました。

庫裏の北側の閉じた扉 急な石段 改めて見上げると    旧通用門 同 東側から 出口門 出口門を抜けると「桑原坂」に出ます。 桑原坂を下ると、右側に八方からの眺めが美しい庭園と云われる「八芳園」があり、その入口左隣りに鳥居が見えます。   桑原坂に出る 桑原坂を下る   八芳園入口 左隣りに鳥居が見える 火伏せのお稲荷さまとして信仰されてきた「古地老稲荷神社」です。 境内地は狭いものの、「神明型鳥居」を先頭に18基の朱の鳥居群が並び 都会のオアシス的なお稲荷さんとして親しまれているようです。 通り道の明治学院大学の学生やOLがお参りしていました。 朱の鳥居の間には、「一対の石灯篭」「三体の神狐像」「石灯篭」「手水舎」が配置されています。 「社殿」の前には、「一対の神狐像」が配置されています。    前景 神明型鳥居 朱の鳥居群    一対の石灯篭 三体の神狐像 石灯篭   手水舎 同 手水鉢   社殿前 一対の神狐像 社殿 桑原坂を下りきると、目黒通りの日吉坂上交差点に出ます。 ☆ ここで私が不思議に思ったのは、「目黒通りからやや下って瑞聖寺境内に入り→庫裏の北側から石段を下りて旧通用門→桑原坂 を下り再び目黒通り」。下ってばかりいたのに何故か、目黒通りの同じようなところに戻れたのか・・・・・?。 この辺りから、緩やかな「日吉坂」になります。 旧藤山愛一郎邸跡地に建つシェラトン都ホテル東京を横目に見つつ、トヨタモビリティ東京白金店の角を右折します。 桜田通り(国道1号線)に出て直ぐに、右側に山門が見えます。    桑原坂 上り口 日吉坂上交差点 日吉坂    シェラトン都ホテル東京 トヨタモビリティ東京白金店 この先の角を右折   この先は桜田通り 右手に山門が見える 元祖山手七福神の毘沙門天を祀る「最正山覚林寺」別称 清正公 です。 清正が連れ帰った朝鮮の王子の一人が建立した寺とのこと。 港区指定有形文化財の薬医門「山門」の左柱には、「開運守護 清正公大神儀御鎮座」。右柱には、「山手七福神 大毘沙門天王御安置」とあります。 境内の左側には、「清正二百五十年忌碑(題目碑)」山手七福神の毘沙門を祀る「毘沙門堂」「稲荷堂」が配置されています。 境内の右側には、「本堂」その右横に「石仏・石碑群」「百度石」が配置されています。   前景 境内    境内の左側 同 石碑と境内社二社 同 清正二百五十年忌碑 万延元年(1860) 造立    同 毘沙門堂 社殿 同 稲荷堂 社殿 同 社殿前 一対の神狐像  境内の右側 本堂    同 石仏・石碑群 同 地蔵菩薩像・如意輪観音像 同 三基の題目塔   同 地蔵菩薩像 同 百度石 境内の正面には、快癒を願って菩薩像を浄水で洗う「浄行堂」そして港区指定有形文化財の 拝殿-幣殿-本殿で構成された神社社殿に近い権現造形式「清正公堂」が建っています。本殿は、明治中期建立の土蔵造になっています。    浄行堂(北向) 同 (東向) 同 浄行菩薩像   清正公堂 同 本殿-幣殿-拝殿 桜田通りを北東に進むと、電話ボックスの横に大きな「清正公大神儀碑」が配置されています。    桜田通りを北東に 電話ボックスの横に石碑 清正公大神儀碑 寛延四年(1751) 造立 更に進むと、目黒通りの起点である清正公前交差点に出ます。 清正公前交差点を直進しますが、この辺りから白金高輪駅辺りまでの緩やかな上りは「名光坂」です。 高輪消防署の先の交差点で左折し、擁壁沿いに北へ進むと寺院の塀が見えます。    清正公前交差点 同 目黒駅方向 名光坂 起点    高輪消防署 次の交差点で左折 寺院の塀が見える 「智光山立行寺」別名 大久保寺 です。 鮮やかなピンクが際立っている「山門」の前には、「史跡 大久保彦左衛門墓」の標柱が配置されています。    前景 大久保彦左衛門墓の標柱 ピンクの山門 境内の左側には、「鐘楼」「大久保彦左衛門忠教頌徳碑 と一心太助碑」「手水舎」が配置されています。 境内の正面には、入り母屋造の「本堂」が建っています。    鐘楼 梵鐘 一心太助碑・大久保彦左衛門忠教頌徳碑 昭和二年(1927) 造立    手水舎 同 手水鉢 達磨の石碑   本堂前 一対の石灯篭 本堂 本堂の左側には、「法界萬霊塔」「大久保家墓所堂宇」が配置されています。 大久保家墓所堂宇内には、П型に歴代の大久保家の墓「宝篋印塔」が並んでいて、中央辺りに鞘堂付の「大久保彦左衛門の墓」があります。 大久保彦左衛門の墓の後ろ側に「一心太助のお堂」が配置され、堂宇内に「石塔(五輪塔)」が祀られています。 一心太助は、架空の人かと思っていましたが・・・実在していたのでしょうか?・・・錯覚します。   本堂の左側 法界萬霊塔

大久保家墓所 同 堂宇 同 大久保彦左衛門之墓    同 堂宇内 歴代の大久保家の墓が並ぶ 同 大久保彦左衛門墓の鞘堂   一心太助のお堂 同 堂宇内 五輪塔 北へ 白金二丁目の信号を左折し、恵比寿通り(県道305号芝新宿王子線)を西へ進みます。 少し先の塀に、重秀寺への案内矢印と「寺院名碑」が見えます。    白金二丁目の信号を左折 恵比寿通りを西へ 案内矢印と寺院名碑が見える 「大光山重秀寺」です。 参道の長い坂を上り切ると、更に境内への石段が待ち構えています。    左右の寺院名碑 長い坂の参道 途中に石灯篭  更に境内への石段 高台になる境内の左側に、「鐘楼」が配置されています。 正面には、入り母屋造りの「本堂」とその右前に「地蔵堂」が配置されています。 帰りの参道から、隣接する立行寺を望むことができます。    鐘楼 同 梵鐘 水鉢    石灯篭 本堂 同 入口   地蔵堂 同 地蔵菩薩像    本堂前 同 石灯篭 同 水鉢   同 石灯篭 同 宝篋印塔   参道を下る 途中 立行寺を望む 恵比寿通りを更に西へ進むと、直ぐに存在感がある朱の鳥居が見えます。  朱の鳥居が見える 白金一帯の総鎮守「白金氷川神社」です。 白鳳年間(673~685)に所謂白金邑の総鎮守の氏神様どして建立した、港区内で最古の神社です。 朱の「明神型大鳥居」の先に 境内への石段が見え、その左右脇に各一対の「石灯篭」と「和風獅子型狛犬」が配置されています。 上った石段の左右脇にも、一対の「和風獅子型狛犬」が配置されています。 境内の左側に、天然石の手水鉢の「手水舎」が配置され、正面に権現造りの「拝殿」流造りの「本殿」が建っています。 マンションなどビルに囲まれてはいますが、白金の街そのものが品川や高輪より高台ということもあり 静かで落ち着きのある佇まいを見せています。    前景 明神型鳥居 寺院名碑    一対の石灯篭 一対の和風獅子型狛犬 石段 昭和十五年(1940) 奉納    一対の和風獅子型狛犬 手水舎 同 手水鉢 安永六年(1777) 造立    拝殿 同 内部 本殿 社殿の左右には、境内社二社が配置されています。 左側には、後醍醐天皇・護良親王・楠木正成公初め203柱の吉野朝の諸忠臣を祀る「建武神社」が配置されています。神門内には、二棟の春日造りの社殿が並んで祀られています。 右側には、衣食住・守護の神様「末廣稲荷神社」が配置されています。参道の所々に神狐像を見かけます。    境内社 建武神社 同 参道 同 一対の石灯篭   同 神門 同 二棟の社殿    境内社 末廣稲荷神社 同 参道 同 神狐像    同 沢山の神狐像 同 社殿の覆屋 同 社殿 更に西へ進むと、三光坂下交差点の左先に寺院門が見えます。   三光坂下交差点 左先に寺院門が見える 「称名山慈雲院西光寺」です。 寺院門に足を踏み入れた途端センサーが働いたらしく、境内中に呼び出しチャイムが鳴りだし驚きました。暫くしても誰も出てきませんので、足早に拝観させていただきました。 白壁の「本堂」が印象的です。    前景 宝篋印塔 境内   本堂 石灯篭 三光坂下交差点を戻ると、「三光坂」の標柱があります。 因みに、この坂を行くと目黒通りの八芳園辺りに出るようです。 三光坂を少し上ると石垣の間に急な石段があり、その先に門扉が見えます。    三光坂 石垣の間に石段 門扉が見える 「松宮山三葉院専心寺」です。 門扉は施錠されていて、「当山檀家以外立入禁止 KeepOut」との貼り紙がありましたので、門扉の間から 正面の「本堂」を拝観させていただきました。   門扉は施錠 本堂 横の参道を下って三光坂に戻ると、石垣の一画に三体の石像が配置されています。 夜はこの道を通りたくないナ~と思いました。   三光坂に戻る 石垣沿いに三体の石像    同 苦行佛 同 佛陀像 同 十三歳佛 三光坂を下り三光坂下交差点を右折、恵比寿通りを南東に向かいます。 白金二丁目の信号を直進すると、道路沿いに山門が見えます。    三光坂下交差点を右折 恵比寿通りを南東に 白金二丁目の信号を直進  山門が見える 「冬嶺山本寿院松秀寺」です。 山門の手前に、「日限地蔵尊碑」が配置されています。 日限地蔵像は、秘仏のため拝観はかないません。   前景 日限地蔵尊碑 境内の左側には、二鉢の手水鉢を配する「手水舎」「虚空蔵菩薩塔」「当山歴代住職の墓」が配置されています。    手水舎 同 左側の手水鉢 同 右側の手水鉢 享和二年(1802) 造立   虚空蔵菩薩塔 同 拡大画像    当山歴代住職の墓 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 境内の右側には、「宗祖一遍上人像」「阿弥陀如来像」「聖観音菩薩像」「六地蔵像」が配置されています。  宗祖一遍上人像    二体の石仏 同 阿弥陀如来像 同 聖観音菩薩像    六地蔵像 同 拡大画像 同 萬歳峰名号碑 その先には、鉄筋コンクリート造り六角形の「本堂」が見えます。   石灯篭 手水鉢   六角形の本堂 同 側面 恵比寿通りを南東へ向かい、桜田通りの白金一丁目交差点を左折します。この交差点は、白金一丁目・白金二丁目・高輪一丁目の境界にあり、桜田通り(国道1号線)・恵比寿通り(都道305号線)・都道415高輪麻布線が複雑に交わる大型交差点です。 都道415高輪麻布線を北東に進み歩道橋を横目に、12時に東京メトロ南北線白金高輪駅地上口に着きました。    南東へ 白金1丁目交差点を左折 大きな道が複雑に交わる交差点   歩道橋 白金高輪駅地上口 約3kmの工程の半分以上は目黒通り沿いの寺院とあり、穏やかな日差しにも恵まれて 余裕のある気持ちで巡拝を行うことができました。 今回 印象深かったのは、 ・「高福院」の巨大な石灯篭。参道からは、本堂を覆い隠すようにしか見えません。 ・「瑞聖寺」の大雄宝殿(本殿)の月台と庫裏の水庭。芸術の粋を見ているようでした。 ・「覚林寺」の清正公堂。拝殿-幣殿-本殿で構成された神社社殿に近い権現造形式。 ・「立行寺」の大久保彦左衛門の墓と一心太助のお堂。フィクションとリアルが一体化した空間です。 ・「白金氷川神社」のユニークな狛犬。数々狛犬を見てきましたがこの型は初めてです。 ・「専心寺」境外の三仏。特に苦行佛は、夜見るとうなされます。 短い巡行でしたが、充分満足しました。 |