|

旧日光街道巡り 2 |

|

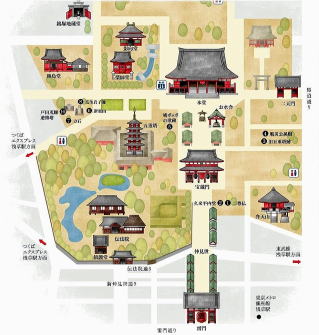

前回 (2006/10) 旧日光街道千住界隈を巡った続きです。 今回の日本橋〜南千住までの道中については、東京新聞出版局発行 横山吉男著「日光街道を歩く」を参考に、巡回 マップを作成しました。 ルートマップは、「地図Z 坂道散歩(日光街道日本橋→千住宿)」が参考になるのでリンクさせていただきました。 日本橋をスタートしたのは、9時45分です。 日本橋からの風景は、確かに見られたものではありません。 首都高速道路の地下移動の議論が出るのは、もっともなことだと思います。   日本橋 上には首都高速道路 日本橋の中央部 向かいの日本橋三越本店は、早くもクリスマスモードに入っていました。 日本橋三共タワー交差点を右折し、首都高速道路の地下横断歩道を潜り、大伝馬本通りを進みます。    クリスマスモードの三越本店 日本橋三共タワー交差点 首都高速道路と大伝馬本通り 800mほど進んだホテル・ ギルモンドの植え込みに、将軍御成道の由来を記す「旧日光街道本通りの道標」を確認し ました。   旧日光街道本通りの道標 同 拡大画像 次の信号で左折、人形町通りを進み国道6号線を渡った辺りが、高野山の準別格本山で江戸三十三観音の五番札所の 「新高野山大安楽寺」です。 旧日光街道の道標から300mほど進んだことになります。 この一帯は、隣の十思公園・身延別院を含め明治八年(1875)に廃止される迄.約270年続いた、江戸時代全国最大 (2,618坪)の牢屋「伝馬町牢屋敷」があった所です。 大安楽寺の境内が処刑場跡になります。 「辯財天使神」という、我が故郷北海道神居古潭峡の「白蛇の化石」をなでてきました。    寺院門碑と本堂 庫裏 江戸伝馬町処刑場跡の石碑 後ろは百度石になっている    牢石垣の一部 五輪塔 江戸伝馬町牢御揚場跡の石碑    延命地蔵尊像 宝安稲荷社 辯財天使神    江戸八臂辯財天お堂 同 江戸八臂辯財天像 東側 (人形町通り) の寺院門碑 大安楽寺の隣が「身延別院」です。 本殿脇にある「油かけ大黒天神」は、油をかけると商売繁盛するといわれているようで、拝観している間にも数人の サラリーマンが油をかけていました。   寺院門碑と本堂 お題目塔   光明稲荷社 同 お稲荷さま   菩薩堂 同 南無浄行菩薩像   油かけ大黒天神の小堂 同 油かけ大黒天神像 大安楽寺と身延別院の北側に「十思公園」があります。 コンクリート造りの2階部に、江戸時代最初の時の鐘「石町時鐘」がありました。 公園の奥に、長州藩の尊攘派の中心人物「吉田松陰終焉之地碑」が安置されていました。 吉田松陰処刑の時には、この時の鐘が鳴ったそうです。   石町 時の鐘 吉田松陰終焉之地碑 宝永八年(1711) 鋳造 再び旧日光街道に戻り暫らく進むと、横山町問屋街の立札が見えてきました。 名古屋勤務時代の通勤路の長者町繊維問屋街と同じ活気を感じました。 横山大通りを抜けると、国道6号線・国道14号線と交差する浅草橋交差点に出ます。    横山町問屋街 浅草橋交差点 右が国道6号線 (日光街道)  旧跡 領国広小路の案内碑 神田川沿いに昔の花街「柳橋」まで、川面に休む屋形船の風情を味わいながら散策を楽しみました。 現在の柳橋は、ライン河の橋を参考にしたローゼ形式のモダンな橋になっています。    柳橋 復興記念の石碑 神田川の屋形船 浅草橋を渡ると台東区になり、橋の西袂の浅草橋公園に「浅草見附跡の石碑」がありました。 ここからは、国道6号線 (江戸通り) が旧日光街道になります。    浅草橋 浅草見附跡 JR総武本線浅草橋駅方面 浅草橋1交差点を右折し、まもなく商売繁盛火防神の「篠塚稲荷神社」がありました。 十思公園から1100m進んだことになります。  明神型鳥居と拝殿 旧日光街道に戻り、浅草橋駅前交差点を過ぎた直ぐ左奥に、名の通り銀杏に包まれた「銀杏岡八幡神社」がありまし た。 篠塚稲荷神社からほぼ300mのところです。    明神型鳥居 鳥居横 宋風獅子型狛犬 和風獅子型狛犬 昭和三十五年(1960) 造立 文化十一年(1814) 造立   お稲荷さま 社殿   境内社 此葉稲荷神社 同 お社 旧日光街道を170mほど進んだ道路沿いに、創建が推古天皇九年 (600) といわれる旧村社の「須賀神社」がありま した。    明神型鳥居 社殿 和風獅子型狛犬 須賀神社の次の信号を右に入ると、230mほどで「第六天榊神社」がありました。 境内には、右側に「繁昌稲荷神社」、左側に「七福稲荷神社」「豊受神社」「事此羅神社」の境内社が並んでいま す。    西側の神明型鳥居 和風獅子型狛犬 神社名碑 昭和十五年(1940) 造立    社殿 招魂社系狛犬 南側の神明型鳥居 昭和十三年(1938) 造立   繁昌稲荷神社 同 繁昌講と彫られた水盤 昭和四十六年(1971) 造立    境内社 七福稲荷神社 明神型鳥居 同 保護されているお稲荷さま 岩に遊ぶお狐  豊受神社と事此羅神社 旧日光街道に戻り、蔵前1交差点を左折し蔵前橋通りに入ります。  蔵前1交差点 横に走るのが蔵前橋通り 蔵前橋通りを進むと、道路沿いに「鳥越神社」があります。 榊神社から500mほどのところです。 社殿前には、小顔で姿勢の良い招魂社系狛犬が配置されていました。 吽は角付きです。   明神型鳥居と神社名碑 白鳥橋   社殿 招魂社系狛犬 昭和七年(1932) 造立   境内社 福寿神社 同 お稲荷さま   境内社 境内社 志志岐神社   西側の明神型鳥居 力石 ここからは、暫らく旧日光街道を離れ街道沿いの寺院を訪れていきます。 鳥越神社から200mほど東に入ると、幾つかの寺院が集まっていました。 まず、鉄筋コンクリート2階建の本殿「長寿院」です。   社殿 聖観音菩薩像 延宝六年(1678) 造立 西隣りが、鬼平犯科帳に出てくる寺のモデルとなった「不老山寿松院無量寺」です。    寺院門碑と本堂 一対の石灯篭 宝篋印塔 寛延四年(1751) 造立    地蔵尊像 地蔵尊像 地蔵尊像   聖観○○の石碑 不動明王像 真向かいに、寿松院の墓地がありました。   墓地入り口 入り口付近に地蔵尊像 170m東に進むと、民家のような「真行院」があります。   寺院門と本殿 一対の地蔵菩薩像 その70m北が、鉄筋コンクリート2階建「東光山松平良雲院西福寺」です。    寺院門と本殿 二基の題目塔と地蔵尊像 同 拡大画像   二基の供養塔と地蔵尊像 同 拡大画像 松平西福寺の北隣りに「長応院」がありました。 本殿の前庭に立つ台東区登載文化財の「宝篋印塔」は、台東区現存の宝篋印塔で最も古いもの (南北朝時代) に属する そうです。   寺院門と本殿 宝篋印塔   石仏が彫られている灯篭 同 拡大画像 更に、130mほど北に進むと、横綱千代の山の墓がある「浄念寺」にでます。    寺院門と本殿 化用天神のお堂 笠を被った地蔵尊像   横綱千代の山の墓 三界万霊塔 昭和五十三年(1978) 造立 400mほど東に進むと、宝暦七年(1757) 以来たびたび勧進相撲が行われたという「蔵前神社」があります。 境内の周りには日本相撲協会や横綱奉納の石玉垣が並び、鏡里・吉葉山・三根山・千代の山・東富士・栃錦などの 懐かしい力士名がありました。    明神型鳥居 本殿 和風獅子型狛犬   境内社 福徳稲荷神社 明神型鳥居 朱の明神型鳥居と神社名   横綱奉納の石玉垣 更に60mほど進むと、都営大江戸線蔵前駅の前に「池中山正覚寺」通称 榧(かや)寺 があります。 高村光雲作の鋳造「厄除地蔵尊」とか、子供の咳どめ地蔵「飴なめ地蔵尊」がありました。    本殿と寺院門碑 お初地蔵像 並ぶ石仏    恵比寿像 厄除地蔵尊像 石灯篭 天保十二年(1841) 造立    飴なめ地蔵尊像 地蔵尊像 苔生した水鉢 寛保二年(1742) 造立 都営大江戸線蔵前駅前の春日通りを東へ、そして厩橋交差点を北へ旧日光街道を歩みます。 丁度、都営浅草線蔵前駅をバイパスした感じです。  厩橋交差点 旧日光街道 かや寺から370mほど進むと、玩具メーカーバンダイの手前に村社「諏訪神社」がありました。   明神型鳥居と拝殿 吽の和風獅子型狛犬 予定通り12時に、眼と鼻の先の創業200年の老舗「駒形どぜう」に着きました。 コラーゲンたっぷりのどじょうなべ定食 (2,450円) を味わい、やっと人心地がつきました。    ウルトラマンと駒形どぜう どぜうの暖簾 どじょうなべ定食 駒形どぜうの角を西へ170m、幕末ペリーの黒船来港とは関係がない「黒船稲荷神社」がありました。    明神型鳥居 江戸両子獅子型狛犬 拝殿 寛文十一年(1671) 造立 嘉永七年(1854) 造立 旧日光街道に戻り、更に進むと駒形橋の交差点に出ます。 五叉路の川沿いの路が旧日光街道です。   駒形橋の交差点 右が旧日光街道 駒形橋 交差点を渡った直ぐ、黒船神社から370mの駒形橋の袂に「駒形堂」がありました。 魚類保護のため建てられた殺生禁断を示す東京都有形文化財の「浅草観音戒殺碑」がありましたが、今でもこの付近 は殺生禁止だそうです。    駒形堂 名碑 剥離が激しい戒殺碑 :元禄六年(1693) 造立  角型の灯篭 昭和八年(1933) 造立 更に進むと吾妻橋の交差点に出ました。 旧日光街道は直進し東武浅草駅方向ですが、浅草寺を拝観するため左折し雷門通りに入ります。    吾妻橋交差点 左側神谷バーを左折 吾妻橋 雷門通り  境内Map 駒形堂から370m 浅草寺の総門「雷門」は、若者が曳く人力車の客引きで活気がみなぎっていました。 修学旅行生と韓国 (?) 旅行団で溢れかえる仲見世通りを抜けると、東京都内最古の寺院で坂東三十三箇所観音霊場の 札所十三番かつ江戸三十三箇所観音霊場の札所一番「金龍山浅草寺」です。 浅草寺は、浅草名所七福神の大黒天も祀っています。 本殿手前の「宝蔵門」は、残念ながら外壁などの修理中で覆われていました。   雷門 仲見世通り   浅草寺 本殿 高さ53.32mの五重塔 仲見世の西側に隣接する伝法院通りを、浅草寺の総本坊「伝法心院」を訪問しましたが、門は閉じられていました。 隣の「鎮護堂」通称 おたぬきさま は開いていましたので拝観させていただきました。   伝法院通り 伝法心院 山門    鎮護堂山門 水子地蔵尊像 鎮護堂    左側に地蔵堂 同 目白地蔵尊像 同 おやす地蔵尊像   同 加頭地蔵尊像 同 加頭観世音菩薩像   龍吐水 伝法院表門 宝蔵門の東側には、「二尊仏」をはじめ幾多の仏像が配置されていました。    平和地蔵尊像 同 拡大画像 地蔵尊像   二尊仏 (観音・勢至菩薩の金銅坐像) 三体並ぶ地蔵像 貞享四年(1687年) 造立    同 左側の地蔵尊像 同 中央の地蔵尊像 同 右側の地蔵尊像   母子地蔵像 地蔵尊像 更に東へ進むと、弁天山 (大仏山) という小高い丘の上にある「弁天堂」が見えます。    弁天堂 和風獅子型狛犬 剥落が進む和風獅子型狛犬  時の鐘 元禄五年(1692) 造立 本殿の西側には、「薬師堂影向堂」「六角堂」「弁天堂」などが配置されています。 「影向堂(ようごうどう)」は、聖観世音菩薩を中心に生まれ年十二支守り本尊の八躰の仏さまを祀っています。 「浅草六角堂」は、都区内では最古の木造建造物とされる室町時代の単層六角型造りで瓦葺の建物です。 「六地蔵石灯篭」は、東京では最古のもので、屋根付きの堂内で保護されています。    唐銅製の阿弥陀如来像 宝篋印塔 御手洗池(淡島池)に架かる石橋 寛延二年年(1749) 造立    西仏板碑 三尊名号の碑 影向堂   金龍権現堂・九頭龍権現堂 銭塚弁財天    六地蔵石灯篭のお堂 同 火袋に六地が浮き彫り 同 拡大画像    千日参供養佛 (聖観世音菩薩像) 一言不動堂 百度石   出世地蔵尊堂 同 出世地蔵尊像    子育て地蔵堂 商徳地蔵堂 同 三体の子育て地蔵像 同 商徳地蔵像   めぐみ地蔵堂 同 めぐみ地蔵像   大黒天・恵比寿堂 堂前 和風狛犬   境内社 三峰社 六角堂 その前は、遊園地の草分け浅草花やしきに通じる花やしき通りです。  花やしき通り 花やしき通りの左側に、塔の下に寛永通宝が埋められているといわれる「銭塚地蔵尊堂」があります。 商売繁盛祈願のお堂と言うことで、サラリーマンとかご婦人の団体が「カンカン地蔵」を小石で叩いていました。 塩でお地蔵様の身を清めるので「塩なめ地蔵」の名がある地蔵尊も、カンカン地蔵の脇に隠れていました。。    銭塚地蔵尊堂 同 銭塚地蔵尊 銭塚地蔵堂の石碑    地蔵堂 同 削られて剥落したカンカン地蔵尊 同 塩なめ地蔵尊 更に西には、針供養の「淡島堂」があります。   淡路堂 胎内くぐりの灯篭 享保年代1716~1736) 造立   戦災供養地蔵尊像 同 拡大画像 銭塚地蔵尊堂の南側、新奥山辺りに見かけた石造物です。    都旧跡 戸田茂睡の寿碑 カエルの石造 亀の背に据えられた三十六歌人の碑 文化14年(1817) 造立  大きな獅子型狛犬 浅草寺本堂の北には、浅草名所七福神の恵比須 浅草寺の鎮守「浅草神社」別名 三社さま があります。 丁度ツアーのガイドが解説していましたが、韓国語なのでチンプンカンプン。 権現造りの社殿は、国の重要文化財に指定されています。    神明型鳥居 社殿 手前の和風獅子型狛犬 明治十八年(1885) 造立 慶安二年(1649) 造立   社殿前の和風獅子型狛犬 百度石 浅草神社の裏手にひっそりと、新門辰五郎の創建になる「被管稲荷神社」(被管=出世) がありました。    明神型一之鳥居 明神型二之鳥居 お稲荷さま 昭和六年(1931) 造立  新門辰五郎の名が彫られた石灯篭   被管稲荷社 明神型鳥居 同 社殿 明治三十四年(1901) 造立   境内社 同 明神型鳥居   同 剥落したお稲荷さま 雷門から被管稲荷社を抜けて言問通りまでは、直線にすると560m程度の距離ですが、浅草公園を隈なく探訪した ため2Kmは歩き廻った勘定になります。 言問通りを旧日光街道へ戻ります。 旧日光街道は、ここで国道6号線と分かれて吉野通りに入ります。   言問橋西交差点 左が旧日光街道 言問橋 これから先の旧日光街道は、単調なので墨田公園沿いに直進します。 この近くで池波正太郎が生まれたということもあり、この付近の地名・寺院などは池波作品にもたびたび登場して

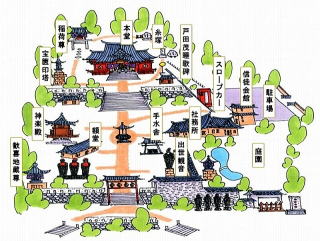

います。 600mほどで、東京都の最低山 待乳山 (10m) に位置する、浅草名所七福神の毘沙門天を祀る「待乳山本龍院」 通称 待乳山聖天 にでました。 石段を登った中腹辺りに、地蔵堂を取り巻くように「歓喜地蔵尊」が立ち並んでいました。  境内Map   待乳山聖天 南門 寺院名碑と待乳山への階段    出世観音像 頭部は足利末期(1600)のもの 地蔵堂と地蔵群    同 地蔵堂 同 歓喜地蔵尊像1 同 歓喜地蔵尊像2    同 歓喜地蔵尊像3 同 歓喜地蔵尊像4 同 歓喜地蔵尊像5 頂上には、銀杏に囲まれた社殿「聖天宮」があります。    本殿への石段 舞殿 心願成就の石碑    和風獅子型狛犬 聖天宮 保護されている宝塔 昭和三十八年(1963) 造立   境内社 神明型鳥居 同 社殿 広重の錦絵にも画かれている二十五間もの「築地塀」の向うは、山の下になっていて築庭が風情がありました。   百度石 糸塚   築地塀 同 裏側より   四体の石仏 同 右端の拡大画像   灯篭の横 阿の狛犬 妙亀石の横 吽の狛犬 帰り坂の途中に、六体の石仏と一個の石碑がありました。  七基の石仏・石碑    左) 三袁の庚申塔 左) 聖観音像 左) 剣人六手像 寛文九年(1669) 造立 天和二年(1682) 造立 元禄十三年(1700) 造立 右) 青面金剛像の庚申塔 右) 聖観音像 中) 青面金剛像の庚申塔 天保二年(1831) 造立 寛文十二年(1671) 造立 宝永一年(1704) 造立 右) 庚申塔の石碑(下部に雄鶏線刻) 延宝七年(1679) 造立 東側の駐車場にも、狛犬などが配置されていました。

駐車場側の天狗坂 和風獅子型狛犬 和風獅子型狛犬  浪曲相輪塔と一対の石灯篭 昔 吉原通いの猪牙舟が往来していた山谷堀の一番下流「今戸橋の橋柱」を横目に、二又路を左へ旧日光街道を目指し ます。   今戸橋の橋桁 二又路 左が旧日光街道方面 待乳山聖天の駐車場から150m先に、池波正太郎の小説「剣客商売」に登場している「霊亀山慶養寺」があります。    仁王像と山門 本殿 大慈観世音菩薩像    天平仏像 四阿に架かる鐘 青面金剛像の庚申塔 延宝八年(1680) 造立    笠付石碑に彫られた石仏 自然石に彫られた狛犬 雷神像    双体地蔵像 参道の植え込みに石像 達磨に似ている石像 慶養寺から北へ100m余りで、浅草名所七福神の福禄寿を祀る村社「今戸神社」です。 境内には、台東区指定文化財に登録されている 左右共に阿型の「狛犬」が配置されています。 新旧二組の狛犬を繁々と鑑賞していると、庫裏からおばさんが出てきて、通常ガラス越でしか見れない今戸焼きの 招き猫を直接拝観させてくれました。    明神型鳥居と神社名碑 和風獅子型狛犬 (左右共に阿型) 宝暦二年(1752) 造立    和風獅子型狛犬 社殿 沖田総司終焉之地の石碑 昭和四十九年(1974) 造立   今戸焼発祥之地の石碑 招き猫 (今戸焼) の発祥地でもある 今戸神社の次の角を左折し、旧日光街道にでました。 暗渠の山谷堀に架かる正法寺橋の橋柱付近を、山谷堀公園に沿って正法寺を探しました。   旧日光街道 (吉野通り) 正法寺橋の橋桁 結局 正法寺は見つけられませんでしたが、山谷堀公園沿に隣接する小さな神社「合力稲荷神社」がありました。 今戸神社から420mほど進みました。    朱の神明型稲荷 社殿 足○石 (力石のようなものか?) 合力稲荷神社から西へ250m進み、富士山遥拝所としての浅間神社の一つ「浅草富士浅間神社」を訪ずれました。 現在の境内地は富士塚の跡で、道路よりかなり高いところにありました。 歩道から石段を上がった処に石造の鳥居があり 正面に「拝殿」がありましたが、富士塚の面影はありませんでした。    小高い処に鳥居 神社名碑と神明型鳥居 拝殿  手水鉢 2017年2月13日(月) 晴れ 都内一新しく(2016年造立)、登れる富士塚としては都内一低い「浅草富士塚」を拝観しました。 右側に登山口 左側に下山口の案内板があり、溶岩に沿って設けられた7つの階段を上がると頂上です。 頂上には、石祠(奥宮)があります。 高さは1.5mほどですが、富士山と同じく登山口は 五合目から始まり 六合目・七合目・八合目・九合目・頂上の各合 目石が配置されています。 富士塚の中央に、「子授け石」が配置されていました。    境内の奥に富士塚 浅草富士塚 頂上に奥宮  合目石 旧日光街道に戻り 500mほど進み東浅草交番前の先を左折すると、台東区有形民俗文化財で吉原の代表的名妓二代目 「高尾太夫 (仙台高尾) の墓」がある「月光山覚道寺春慶院」に着きました。   寺院門碑と本殿 二代目高尾太夫の墓 万治二年(1658) 造立   福徳子育地蔵尊像 すこやか地蔵尊像 春慶院の向かいに、閉門していた「護念山法王院道林寺」があります。   寺院門碑と本殿 道林の石碑 更に 旧日光街道を440m北上すると、社殿を工事中の「寶珠稲荷神社」にでます。 この辺りは山谷界隈で、「1500円/泊、テレビ付き」という簡易宿泊施設が軒を連ねていました。 池波正太郎著「剣客商売」の主人公親子はこの辺りにに暮らしていたのですね。    明神型の鳥居 朱の鳥居と工事中の社殿 左のお稲荷さま 更に 200m東に入ると、時代小説「鬼平犯科帳」にも登場する村社「玉姫稲荷神社」です。 神社の裏には、10数名単位で幾つかの中高年グループが屯していました。 境内社に「口入稲荷社」があるのも、この地区の特性をあらわしていると思いました。 拝殿の左手隅に、八つの神社を合祀している「八神殿」もありました。    明神型鳥居 拝殿 何故か和風獅子型狛犬 昭和十五年(1940) 造立  西側 朱の明神型鳥居    境内社 口入稲荷社 同 お稲荷さま 同 お稲荷さま   同 一番奥に小祠 同 小祠の横の狐達   境内社 八神殿 同 お稲荷さま 旧日光街道に戻り、真っ直ぐ進むとドヤ街の入り口にあたる泪橋交差点にでます。 この先からは荒川区に入ります。   泪橋交差点 (旧日光街道は直進) 交差点のビルの一角に石灯篭 南千住駅の南側貨物線歩道橋を渡ると、前回(2006年10月)「旧日光街道巡り」のスタート地点「コツ通り」に 出ます。 かなり予定より遅れましたので、急ぎ歩きで玉姫稲荷神社からの1,000mを抜けました。 日没前の16時頃に JR常磐線南千住駅に到着しました。    地下車道 南側 コツ通り (旧日光街道) 南千住駅 旧日光街道だけであれば、7Km程度の手ごろな街道めぐりでした。 街道沿いの寺院・神社を、極力巡るように計画しましたので、所要時間が6時間を越えてしまいました。 結局、今戸神社から先20社近くの寺院・神社巡りの予定を断念し残念に思います。 旧日光街道界隈には、いかに寺院・神社が多いかということを痛感しました。 台東区には、池波正太郎の小説の舞台になった寺院・地名が多く、もう少し詳しく読んでおけばな〜と反省していま す。 <坂東三十三箇所観音霊場巡り> ☆ 第3番 (安養院) |