| 伊興七福神巡り |

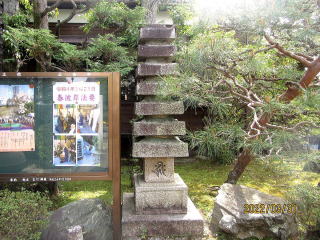

| 新型コロナ禍が更に長期に亘りそうとの観測を受け、たまらず寺院巡りを活発化させようかと伊興七福神巡りを計画しました。 オミクロン株の出現があり様子を見ているうちにみるみる感染の拡がりを見せ、東京でもまん延防止等重点措置が発令され行動を制約せざるを得なくなりました。 まん延防止等重点措置が解除され 又 ブースタ接種を済ませたこともあり、充分な対応を図ったうえで温めていた企画を実施することにしました。 伊興七福神は、足立区伊興・東伊興にある「恵比寿天の源正寺」「寿老人・福禄寿の福寿院」「大黒天・弁財天・毘沙門天の実相院」「布袋尊の法受寺」による4ヶ寺で構成される七福神巡りです。 2ヶ寺で複数の福神を祀っているので、巡礼する寺院は4ヶ所のみです。 久し振りに廻るので、足立区最大のパワースポット西新井大師まで足を延ばしコロナ終息の祈願をしてきたいと思います。 予定より早い、9時45分に東京メトロ日比谷線竹ノ塚駅西口を出ました。 駅前の中央通りを左に行き、行き当たる通りの激しい赤山街道を右折北西に進みます。 伊興町前沼交差点で尾竹橋通り(都道461号線)と交差します。 交差点を右折し、尾竹橋通りを北東に進むと寺院の塀が見えます。    竹ノ塚駅西口 中央通りを北へ 赤山街道    伊興町前沼交差点 尾竹橋通りを北西に 寺院の塀が見える 竹ノ塚駅から500mで、「南昌山東岳寺」に着きました。 元々は浅草鳥越にありましたが、関東大震災や東京大空襲などの罹災に遭い移転したとのこと。 山門を入ると直ぐに石橋があり、その先にインド風モダンな「本堂」が映えています。    山門 石橋 石橋の両端に一対の獅子型狛犬   石の香炉台 本堂 境内の左側は、苔むした庭に幾つもの灯篭・石仏や四阿が配されていて池泉回遊式庭園のようです。 通路の正面には、東京都指定文化財「初代安藤広重の墓所」がありした。    境内左側 南昌山銘の石灯篭 石灯篭    安藤広重の墓所 記念碑の右側に廣重の肖像画 廣重塚    石灯篭 庭園奥に社殿 同 稲荷大明神(?)    池の畔に四阿 雪見灯篭 達磨大師像    田の神像 蹲 井戸    ここにも四阿 石灯篭 井形水鉢   大黒像 石灯篭 境内の右側には、「宝篋印塔」と「三層の石塔」が配置されています。    境内右側 宝篋印塔 三層の石塔 更に尾竹橋通りを北東に進むと、通り沿いに寺院の塀が見えます。   尾竹橋通り 寺院の塀が見える 東岳寺から500mで、隅田川二十一ヵ所霊場4番札所「延命山栄寿院」です。 この寺院も、関東大震災後墨田区東駒形より当地へ移転してきたとのこと。    寺院門 本堂 石灯篭    本堂左横 六地蔵像 二体の地蔵尊像    七層の石塔 石灯篭と寺院名碑 雪見灯篭   雪見灯篭 蹲の一角 栄寿院の並びに寺院門が見えます。  寺院門が見える 法受寺の駐車場のようです。 可愛らしいカエルの置物が、「ようこそ」「またね」と挨拶しています。    法受寺の駐車場 両側にカエルの置物 怪談牡丹燈籠の石碑 更に進むと、都道103号線と交差する伊興白幡交差点に出ます。 交差点を左折し、都道103号線を西へ進むと寺院門が見えます。    伊興白幡交差点 寺院門の手前に地蔵尊像 同 拡大画像 栄寿院から200mで、伊興七福神の布袋尊を祀る「普賢山新幡随院法受寺」に着きました。 境内の左側には、竹垣に沿って蹲や二体の「如意輪観音像」と「地蔵菩薩像」が並びます。    寺院門碑 蹲 如意輪観音像 享保二年(1717) 造立   如意輪観音像 地蔵菩薩像 宝永三年(1706) 造立 境内の右側には、銅鑼を掲げた「六地蔵の覆屋」と周りに七福神を配した「布袋尊像」が並び、その後ろに「鐘楼」「みかえり観音像」が見えます。 その先の「だきあげ地蔵尊の覆屋」の左正面に「本堂」があります。    六地蔵像の覆屋 同 拡大画像 同 銅鑼   大きな布袋尊像 同 周りを囲む七福神像像    鐘楼 同 撞鐘 みかえり観音像   だきあげ地蔵尊の覆屋 同 拡大画像    本堂 可愛らしいフクロウの石造 聖観音菩薩像 更「だきあげ地蔵尊の覆屋」の左右に一対づつの石灯籠が配置されています。 左側一対の石灯篭の先には、通路の左右に「石灯篭」「角型蹲」そして正面には「祈りの鐘」の一角があります。 その前には、沢山の石仏が集められています。    左側一対の石灯篭 石灯篭 角型蹲    石灯篭 祈りの鐘の一角 同 秩父参拝山/三峯の碑    同 石祠 同 祈りの鐘 石仏群    同 如意輪観音像 同 聖観音菩薩像 同 地蔵菩薩像 宝永六年(1709) 造立 宝歴四年(1755) 造立    同 地蔵菩薩像 同 如意輪観音像 同 地蔵菩薩像 正徳四年(1714) 造立    同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 元禄十一年(1698) 造立 元禄十三年(1700) 造立 宝歴三年(1753) 造立 右側一対の石灯篭の先には、「倶會一處の碑」「如意輪観音像」「聖観音菩薩像」「地蔵菩薩像」「怪談牡丹燈籠の碑」「身代わり観音像」などが配置されています。

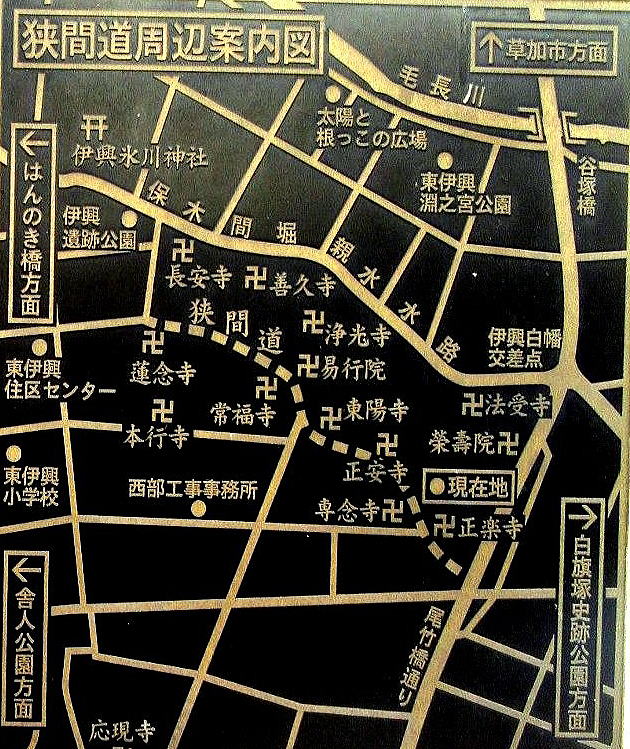

右側一対の石灯篭 倶會一處の碑 如意輪観音像    聖観音菩薩像 如意輪観音像 地蔵菩薩像 寛文八年(1668) 造立 寛保元年(1741) 造立    怪談牡丹燈籠の碑 同 お露の線彫り像 身代わり観音像 墓地には、足立区登録文化財の「桂昌院殿御霊廟」があります。    墓地入口の手水舎 同 手水鉢と聖観音像 墓地内 桂昌院殿御霊廟 法受寺を戻り、信号手前の不動産屋の角を右折しタイル舗装された路を進みます。 足立区東伊興4丁目辺りの地域は、震災と戦災で都心より移動してきたお寺が集まり、通称「伊興寺町」と呼ばれています。 「正楽寺」から「蓮念寺」までの320mほどの路を「狭間道」と呼んでいます。   信号手前の角を右折 タイル舗装の道が続く  法受寺から300mで、「正楽寺」に着きました。 広い境内はアスファルト舗装され、駐車場のような感がします。 近代的な三階建ての建物は、「本堂」と思われます。    寺院門碑 本堂 倶會一處の手水鉢 正楽寺の向かいに、「龍岳山専念寺」があります。 入って直ぐ、明るくスマートな「納骨堂」が目を引きました。    寺院門碑 納骨堂 同 聖観音菩薩像  本堂 竹の塚霊園の先に寺院が見えます。  竹の塚霊園 隣が、「信楽山涅槃院正安寺」です。 寺院門の右側に「与楽堂」があり、その屋根に青銅の「おきあがり観音(琵琶を弾く十一面観音像)」が座していました。 境内の右側に、「ぽっくり閻魔の小堂」「水子地蔵の覆屋」「木製七福神の覆屋」そして「六地蔵の覆屋」が配置されています。

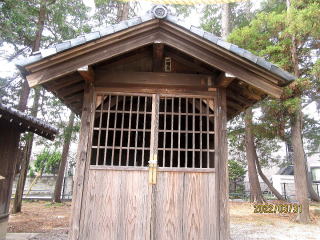

寺院門碑 与楽堂 同 与楽(おきあがり)観音像   ぽっくり閻魔の小堂 同 ぽっくり閻魔像(転写)   水子地蔵の覆屋 同 拡大画像   七福神の覆屋 同 木彫りの七福神像    本堂 石灯篭 七層の石塔   六地蔵の覆屋 同 拡大画像 更に寺院の塀沿いに進みます。  狭間道 「萬年山東陽寺」です。 寺院門の横に「塩原太助古墳碑」が配置されています。 「本堂」の左横に「六地蔵像」軒下に「十六羅漢像」が配置されていて、その奥墓地前の「釈迦堂」の屋根に「釈迦如来像」が座しています。   寺院門碑 塩原太助古墳碑   寺院名碑 阿弥陀如来像   本堂 赤目垣根の前 六地蔵像 文化九年(1831) 造立    赤目垣根の前 四体の石仏 同 二体の地蔵菩薩像・聖観音菩薩像 同 大日如来坐像 左) 享保九年(1725)、中) 明治十八(1885) 造立    本堂左横 陶器の一対の狛犬 同 如意輪観音像 本堂軒下 十六羅漢像    同 左の六体 同 中の五体 同 左の五体   墓地前 釈迦堂 同 釈迦如来像 寺院の塀沿いに進むと向かいに寺院門が見えます。  寺院門が見える 「佛名山玉川院常福寺」です。 境内の左側に、「手水舎」と青銅の「親鸞聖人像」が配置されています。 墓地の前には、「無縁塔」が立ちはだかっています。    寺院門碑 手水舎 同 手水鉢   親鸞聖人像 石灯篭

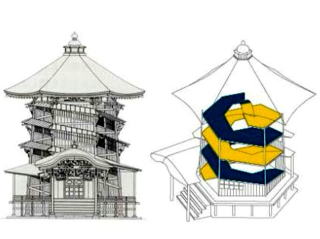

本堂 石灯篭 四方仏の水鉢   無縁塔 同 中心仏 地蔵菩薩像 通りを挟んで向かいが「日照山易行院不退寺」です。 境内に入って直ぐ右側に「六地蔵の覆屋」があり、「六地蔵像」の後ろ中央に足立区登録有形民俗文化財「助六の塚碑」がありました。 墓地の前には、「水子地蔵の覆屋」と「南無阿弥陀仏の念仏碑」がありました。   寺院門碑 本堂   六地蔵の覆屋 同 六地蔵像    同 聖観音菩薩像 同 助六の塚碑 同 地蔵菩薩像 延宝〇年 造立    墓地前 水子地蔵の覆屋 同 拡大画像 念仏碑 善久寺の墓地の入口から、本堂が遠望できますが今回はパスします。  善久寺墓地 墓地の向かいが「松賢山本行寺」です。 立派な山門でしたので正門かと思いましたが、どうも裏門だったようです。 本堂を探しましたがわからず、時間の関係でパスしました。    山門 龍吐水 石灯篭   五層の石塔 本堂(転写) 隣の「伊興山蓮念寺」です。 門扉がほとんど閉まりかかっていましたが、わずかな空間から入らせていただきました。 無住職のお寺かと思うほど、雑然とした雰囲気です(失礼)。   寺院門碑 本堂   如意輪観音像 九層の石塔 元禄十六年(1703) 造立 約300mの「伊興寺町」を抜けて、北へ向かいます。 タイル舗装された道はここまでで、この先はアスファルト舗装になります。  アスファルト舗装の路を北へ 通りの突き当り左手に、足立区内最大の遺跡の跡地「伊興遺跡公園」があります。 公園内には、弥生時代に出現した墓「方形周溝墓」や復元された「竪穴式住居」があります。   伊興遺跡公園 方形周溝墓   穴式住居(復元) 同 住居内部の様子 通りの斜め向かいに鳥居が見えます。  鳥居が見える 蓮念寺から200mで、伊興・竹塚・保木間村の鎮守「伊興氷川神社」別称淵の宮氷川神社 に着きました。 「渕の宮」とも呼ばれ、足立区内最古の氷川社です。 付近一帯は古代遺跡で、弥生式土器・土師器・須恵器 また鏡・勾玉・管玉・臼玉などの祭祀遺物や漁具として土錘、更に住居趾・井戸跡など生活遺構が沢山出土しており、伊興遺跡といわれる埋蔵文化財包蔵地を形成していて足立区登録記念物(史跡)と指定されています。 献灯篭の立ち並ぶ参道の先に「拝殿」が見えます。 参道の左側には、「三峰神社」「熱田神社」「浅間神社」の境内社が並びます。 参道の右側には、「手水舎」「阿邪訶大神碑」四個の「力石」が配置されています。    神社名碑 神明型鳥居 献灯篭が並ぶ参道    宗風獅子型狛犬 左側の石灯篭 右側の石灯篭   拝殿 本殿-拝殿    参道左側 境内社 境内社 三峰神社 境内社 熱田神社    境内社 浅間神社 神明型鳥居 同 神社名碑 同 社殿   参道左側 手水舎 手水鉢   阿邪訶大神碑 四個の力石 氷川神社前交差点を左折し、南へ向かいます。 突き当りの足立東伊興局前交差点を右折し、舎人公園北通りを西へ進みます。 東伊興小学校前交差点で交差する赤山街道を渡り、更に西へ進みます。 伊興中北交差点を左折し、南へ進みます。 二つ目の角を左折すると、鳥居が見えます。    氷川神社前交差点を左折 ひたすら南へ向かう 立東伊興局前交差点を右折    舎人公園北通りを西へ 東伊興小学校前交差点で赤山街道を渡る 伊興中北交差点を左折    南ヘ向かう 二つ目の角を左折 鳥居が見える 伊興氷川神社から1,000mで、「伊興菅原神社」に着きました。    神社全景 神明型鳥居 神社名碑   社殿 手水鉢 伊興菅原神社の隣りに、「医王山薬師寺」があります。 山門の前には、「青面金剛像の庚申塔」が安置されています。    山門 山門前 庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔    参道 福ちゃん(地蔵像) 本堂    童の像 水子地蔵像 薬師堂 通りに戻り、モクレンや花カイドウ・ユキヤナギ等今が旬の花木を愛でながら更に南下します。 信号を右折すると、社殿が見えます。   モクレンが映える カイドウとユキヤナギのコントラスト   信号を右折 社殿が見える 「伊興5丁目の稲荷神社」がありました。   明神型鳥居 社殿 道に戻り、更に道なりに南へ向かいます。 突き当りの左側の塀を左折すると、鐘楼が見えます。    道なりに南へ向かう 左側の塀を左折 鐘楼が見える 薬師寺から700mで、荒綾八十八ヶ所霊場41番札所で伊興七福神の大黒天・弁財天・毘沙門天を祀る「寶光山実相院横沼寺」に着きました。 山門内の左右には、一対の「阿吽の金剛力士像」が睨みを利かせています。 境内の左側には、「鐘楼」「二基の供養塔と六戸の力石」「手水舎」そして「宝篋印塔」が配置されています。 また参道を挟んで二対の石灯篭が並んでいます。    山門 山門前 伊興子育観音の碑 山門内 阿吽の金剛力士像    門から境内を望む 鐘楼 同 撞鐘    鐘楼前 石造群 同 弘法大師一千五百回忌供養塔 同 普門品供養碑    同 六個の力石 手水舎 同 手水鉢 弘化四年(1847) 造立    宝篋印塔 一対の石灯篭 一対の石灯篭 享保二十年(1735) 造立 入母屋造り屋根の「本堂」の右横に庫裡の「実光堂」があり、その前に「水かけ弁財天」が配置されています。 本堂の左側には、当寺にて戦勝祈願をした源義家に因んで白馬像を祀る「白馬堂」と「六地蔵像」「水子供養塔」が配置されています。    実光堂 水かけ弁財天 本堂    本堂左側 白馬堂 同 白馬像   六地蔵像 同 拡大画像    水子供養塔 同 中心仏1 青銅の地蔵菩薩像 同 中心仏2 地蔵菩薩像 山門前の伊興二・三丁目交差点からの七曲りに面して寺院が見えます。  向かいの角に寺院 実相院から20mで、荒綾八十八ヶ所霊場45番札所で伊興七福神の寿老人・福禄寿を祀る「阿遮山福寿院」です。 福寿院幼稚園と同じ敷地にあるため、山門前の門扉は閉じられていました。 山門前には、「六地蔵像」「荒綾八十八か所第四十五番碑」が配置されています。 辛うじて、参道の先の「本堂」が遠望できます。    山門 山門前 六地蔵の覆屋 同 拡大画像    同 荒綾八十八か所第四十五番碑 参道 本堂 福寿院駐車駐輪場の辺りに、「北野神社境内地碑」がありました。 旧伊興村のメインストリートだった七曲りを更に南に進むと、道沿いに鳥居が見えます。    北野神社境内地碑 七曲りを南へ 鳥居が見える 「伊興3丁目の稲荷神社」です。   明神型鳥居 社殿 ここで道を間違えたことに気が付き、足立伊興二郵便局の交差点まで戻り左折し西へ向かいます。 突き当りを左折すると、深い森と鳥居が見えます。    足立伊興二郵便局の交差点 先に深い森 鳥居が見える 福寿院から400mかかって、「伊興若宮八幡宮」に着きました。 境内の右側に「参集殿」があり、正面に「拝殿」が見えます。    明神型鳥居 境内 手水鉢 嘉永七年(1854) 造立    参集殿 拝殿 本殿-拝殿 拝殿の左側には、境内社「三峯神社」「胡録神社」「天満宮」の三社が鎮座しています。   三峯神社 神明型鳥居 同 社殿    胡録神社 神明型鳥居 同 社殿 同 胡録天神碑   天満宮 神明型鳥居 同 社殿 ソメイヨシノが満開の八幡宮西側の通りを南に進み、諏訪木西公園向かいの角を入っていきます。 角を左へ左へと向かううちに、覆屋が見えました。    八幡宮の西側の通りを南に 寺院の塀 覆屋が見える 伊興若宮八幡宮から600mで、荒綾八十八ヶ所霊場2番札所で伊興七福神の恵比寿神を祀る「無量山源正寺」に着きました。 なぜか寺院門がなく、スースーした感がします。 参道の左側には、「六地蔵像」が配置されています。 参道の右側には、「聖観音菩薩像と二体の地蔵像の覆屋」と「荒綾八十八か所第二番碑」が配置されています。 更に奥には、「愛蓮妙地蔵像」と青銅の「聖観音菩薩像像」が並んでいます。 長い参道を右折すると、鉄筋コンクリート造りの「本堂」があります。    参道 六地蔵の覆屋 同 六地蔵像    聖観音菩薩の覆屋 同 聖観音菩薩像と二体の地蔵像 荒綾八十八ケ所第二番碑    参道中頃に地蔵像と観音像 同 愛蓮妙地蔵像 同 青銅の聖観音菩薩像像    本堂 本堂前 雨水桶 地蔵菩薩像 天保十五年(1844) 造立    -----------------------―---- 小坊主像 ---------------―----------- 諏訪木西公園に戻り、公園南東角の信号を左折します。 そのまま進むと、実相院から続く七曲りに出ます。 七曲り信号を右折し南へ道なりに進むと、右方向の角に「庚申塔の覆屋」が見えます。    諏訪木西公園 信号を左折 七曲りの信号を右折   七曲りを南に 右方向に覆屋が見える 諏訪木作業所の角に「西新井3丁目の庚申塔」がありました。   庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 宝暦十二年(1762) 造立 更に進むと、足立区立雷公園の南東角に神社が見えます。   信号の辺りに神社が 雷公園から社殿が見える 源正寺から750mで、西新井村の袋在家地区の鎮守「雷神社」に着きました。    全景 神明型鳥居 神社名碑   手水舎 同 手水鉢   宗風獅子型狛犬 社殿 七曲りを南へ、環七北通りを横切り更に進みます。 先に見える東武大師線高架橋の手前を右折し、道なりに進むと東武大師線大師前駅に出ます。 12時45分、駅横の二八蕎麦屋で暫し昼食休憩。    東京立体交差点 高架橋手前を右折 大師前駅前を通過   二八蕎麦屋で昼食 駅の先に神社が見える 雷神社から800mで、荒綾八十八ヶ所霊場1番・関東三十六不動の26番不動「五智山遍照院西新井大師総持寺」に着きました。 川崎大師平間寺・観福寺大師堂(前橋厄除大師)と共に関東三大師の一つです。  境内図 まず、駅よりの最初の門を入ります。 境内の左側には、「光明殿(神楽殿)」が配置されています。 境内の右側には、二基の「弘法大師道の道標」二基の 「宝塔」及び「宝篋印塔」「弘法大師一千百五十年御遠忌報徳之碑」なが配置されています。 境内の正面には、弘法大師像を祀る「八角大師堂」が配置されています。    駅よりの門 一対の石灯篭 光明殿    手水鉢 弘法大師道の道標 弘法大師道の道標 安永六年(1777) 造立 安永六年(1777) 造立    宝篋印塔 宝塔 弘法大師一千百五十年御遠忌報徳之碑 寛 政元年(1889) 造立   宝塔 八角大師堂 隣りの、立派な「山門(東門)」を潜ります。 境内の左側では色鮮やかな園芸市が開かれており、その奥に「御手洗池」が見えます。 正面には、「大書院」が見て取れます。 大書院の手前に、沢山の「力石」に囲まれて撞鐘が置かれていました。    山門(東門) 園芸市 御手洗池が見える    大書院 奥之院道の道標 撞鐘と力石 足立区指定文化財入母屋造りの「楼門」は江戸時代後期の建造物で、十二支や獅子頭・龍などの彫刻が施されており見事なものです。 戸口左右には、「阿吽の金剛力士像」が控えています。 表参道の左側には、イボ取りなどに霊験ありとされる「塩地蔵」聖観世音菩薩像を祀る「六角観音堂」が、右側には、手水鉢を4人の小坊主で支える「手水舎」延命長寿の功徳がある「水洗い地蔵堂」が並びます。 その正面には、ご本尊 十一面観音と弘法大師を祀る鉄筋コンクリート造りの「本堂」が迎えてくれます。   楼門 同 阿吽の金剛力士像    表参道 塩地蔵堂 同 拡大画像   六角観音堂 同 聖観音菩薩像   西新井大師碑 納札塚 明治四十二年(1909) 造立 大正十一年(1922) 造立    厄除弘法大師碑 手水舎 同 手水鉢 文政九年(1826) 造立   水洗い地蔵堂 同 拡大画像   一対の石灯篭 本堂 本堂向い正面の御手洗池の畔には藤棚の下にベンチが設置されていて、正面の「鐘楼」が観賞できる憩いの場になっています。 鐘楼の裏側には、「木遣塚」「鳥塚」鐘楼奉納記念の「三郡送大師講碑」などの石碑が並んでいます。    御手洗池 鐘楼 同 撞鐘    鐘楼裏側 木遣塚 同 鳥塚 同 三郡送大師講碑 表参道の西側には、青銅の湯殿山の「大日如来像」足立区登録有形文化財で都内に残る唯一の「三匝堂(栄螺堂)」弘法大師によってもたらされたとされる加持水縁りの「加持水堂」と「加持水の井戸」賽の河原の「水子地蔵の覆屋」「四国八十八箇所巡り霊場」青銅の「弘法大師像」関東三十六不動26番札所「不動堂」が並びます。 その奥に「福寿地蔵像」「木魚講碑」等の石碑そして子育て及び学業成就にご利益があると言われる幼い弘法大師の「稚児大師尊」が配置されています。    西側の参道 大日如来像 同 拡大画像    表参道 三匝堂(栄螺堂) 同 栄螺堂の構造    加持水堂 水子地蔵の覆屋 同 拡大画像    四国八十八箇所お砂踏み霊場 同 十一面観音像 弘法大師立像    不動堂 加持水の井戸の覆屋 同 拡大画像    境内西奥 福寿地蔵像 同 拡大画像

木魚講の石碑・石灯篭 千住念仏講碑 毛塚 寛文九年(1669) 造立 明治六年(1873) 造立    稚児大師尊の覆屋 同 拡大画像 弘法大師像 その先、本堂の左側奥には二つ目の池「弁天池(心字池)」があり、中の島に「弁天堂の小祠」が祀られています。 池に架かる「きよめ橋」の傍らに、西新井大師建立に伴う地鎮のため建てられた「権現堂」があります。 橋を渡ると、十三層の石塔「十三重宝塔」女性の厄除け祈願所「如意輪堂(女人堂)」が配置されており、更に本堂の裏側に向け「お堂」「奥之院」「宝篋印塔」が並んでいます。    心字池 弁天堂の小祠 同 傍らに親子弁天碑    権現堂 同 一対の石灯篭 同 社殿   きよめ橋 十三重宝塔   如意輪堂(女人堂) 同 如意輪観音菩薩像    本堂裏側 金剛大師像 江戸消防扇会碑    お堂 同 石灯篭 同 社殿    奥の院 同 如意輪観音像 同 弘法大師碑    同 一対の石灯篭 同 社殿 宝篋印塔 本堂の右奥まで進むと、片隅に西新井大師の鎮守の神様「出世稲荷明神」が配置されています。 本堂と大本坊を結ぶ回廊を潜ると、大書院に出ます。    出世稲荷明神 同 明神型鳥居 同 左右のお稲荷様    同 拝殿横 一対のお稲荷様 同 拝殿 鳥居横の社殿  本堂と大本坊を結ぶ回廊 西新井大師表参道を南へ進むと、環七通り(都道318号線)と交差する西新井大師参道交差点に出ます。 交差点を左折し環七通りを東へ進むと、満願寺前交差点角に地蔵尊の覆屋が見えます。    西新井大師表参道 西新井大師参道交差点 満願寺前交差点角に覆屋 「栗原3丁目の地蔵尊」です。   地蔵尊の覆屋 同 拡大画像 西新井大師から600mで、荒川辺八十八ヶ所霊場39番札所・荒綾八十八ヶ所霊場24番札所の「迦羅陀山千蔵院満願寺」に着きました。 境内には、「六地蔵像」「たぬき塚」「九層の石塔」がありました。    山門 六地蔵尊の覆屋 同 拡大画像    たぬき塚 九層の石塔 本堂 更に東へ進むと、通り沿いに覆屋が見えます。  通り沿いに覆屋 「栗原3丁目の庚申塔」です。 「青面金剛像の庚申塔」「地蔵菩薩」の二体の石仏が安置されています。 地蔵菩薩像の足下に三猿が刻まれていて庚申塔のようです。    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 地蔵菩薩像の庚申塔 宝暦十三年(1763) 造立 延宝七年(1679) 造立 車の通りが激しい環七通りをひたすら東へ進むと、高架橋階段に突き当たりますが道なりに右折します。 セブンイレブンの角を左折すると、駅が見えてきます。 14時、満願寺から500mで、西新井駅東口に着きました。    環七通りを東へ 高架橋階段を右折 セブンイレブンの角を左折   正面に駅 西新井駅東口 伊興七福神を祀る4寺を中心に、関東大震災後都心及び各地より伊興に移転してきた伊興狭間の寺院や神社を数多く廻りましたので、些か疲労を覚え伊興七福神巡りの終点源正寺で今回は終わりにしようと弱気になりましたが、気力を振り絞り西新井大師に向かいました。その甲斐があり西新井大師では、足りないほどの充実した時間を過ごすことができました。。 久し振りの石仏巡りでしたので意欲的な計画を立ててしまい、終わってみれば7Km強の巡行で体力的に頑張り過ぎたと反省しています。 |