| 太田区富士塚巡り2 (穴守富士・羽田富士) 羽田七福いなり巡り1(産業道路大師線西側4社) |

| 大田区にも富士塚があると云うことで、「穴守富士」と「羽田富士」二ヶ所と、併せてそのルート上の石仏を巡拝するコースを企画しました。 ルート上の「穴守稲荷神社・白魚稲荷神社・玉川弁財天・鴎稲荷神社」は、羽田七福いなり巡りの神社になっています。 「羽田七福いなり巡り」は、東京都大田区の羽田地区に鎮座する七つの稲荷神社と別格の玉川弁財天、合わせて八ヶ所を巡拝する催しです。七福神巡りは多く催しされていますが、ここは七ヶ所の稲荷神社が「身体安全・招福厄除・開運長寿・学業成就・開運招福・金運長寿・無病息災・航空安全・家内安全・商売繁盛」のご利益を担当しています。  9時45分、スタート地の京急空港線穴守稲荷駅に下り立ちました。 駅前は一風変わっていて、駅前を南北に走る穴守ふれあい通りに朱の鳥居が聳え立ち、穴守稲荷神社をイメージした造りの駅舎に向かって参道が敷かれている風です。参道には、狐のコンちゃん像や幟旗があるなど珍しい雰囲気が広がっています。 穴守ふれあい通りと東西にクロスする細い道を東へ向かいます。 先方に、住宅の幅を割いた感じで石碑と覆屋の一角が見えます。    穴守稲荷神社駅駅舎 コンちゃん像 朱の明神型鳥居   穴守ふれあい通りを右折 道の先に石碑と覆屋が見える 「羽田4丁目の地蔵尊・無縁仏」です。 四基の「無縁諸精霊碑」と、覆屋に「地蔵菩薩像」が祀られています。   石碑と地蔵の一角 四基の無縁諸精霊碑   地蔵の覆屋 同 地蔵菩薩像 直ぐの角を左折し、北へ向かうと朱の鳥居が見えます。   穴守神社の立て看板を左折 朱の鳥居が見える 穴守神社駅から400mで、羽田七福いなりめぐりの第七番札所「穴守稲荷神社」に着きました。 以前は羽田空港の敷地でしたが、戦後の空港拡張で現在地に移転したとのことです。 名前の由来は、堤防の穴の被害から人々を守る稲荷で「穴守稲荷」と名付けたそうです。 また、羽田空港に近い神社という立地から、航空安全や旅行安全の神社としても知られているようです。  西側の参道が表参道になるようです。 長い参道を、「朱の一之鳥居」-「行灯門」-「朱の二之鳥居」と続き境内に向かいます。 境内は、南側(右側)に「神楽殿」、北側(左側)には「水琴窟の一角」「社殿」、東側(正面)には「手水舎」が配置されています。 水琴窟の一角には、ポンプ汲み上げ式の井戸と都内随一の大きさの甕を用いている水琴窟そして沢山の神狐像が配置されています。 花手水のつくばいの水を柄杓ですくい神狐像に掛けると、水琴窟の美しい音色が響きます。    西側の表参道 明神型一之鳥居 行灯門 明神型二之鳥居   境内の西側 朱の明神型二之鳥居 境内の南側 神楽殿    境内の北側 水琴窟の一角 同 神狐像と朱鳥居    同 花手水のつくばい 同 神狐像 同 ポンプ汲み上げ式の井戸    境内の東側 同 朱の明神型鳥居 同 説明文は判読できなかったが由緒ありそうな石   同 手水舎 同 手水鉢 境内の北側、朱の明神型鳥居をくぐり社殿の神域に入ります。 正面には、朱色で稲荷社らしい立派な権現造り(鉄筋コンクリート)の「拝殿」が控えています。 その右側には20mほど続く「千本鳥居」とその間間に、必勝を願う競馬関係者から篤い崇敬を集めている「必勝稲荷社」「開運稲荷社」「出世稲荷社」「繁盛稲荷社」の境内社が配置され「奥の院」に行き着きます。 境内社は全て稲荷社となっていて、当社が篤い稲荷信仰の中にある事が窺えます。    社殿前 朱の明神型鳥居 同 一対の石灯篭 同 一対の神狐像 明治三十九年(1906) 造立    社殿の神域 ガラス張り燈明台 同 天水桶    拝殿 本殿 拝殿の右側   一対の神狐像 同 社殿

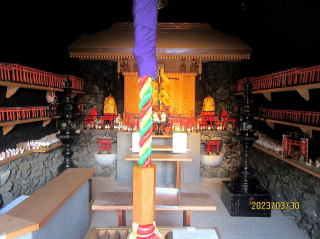

必勝稲荷社 明神型鳥居 同 一対の神狐像 同 社殿   入口の神明型鳥居 ミニチュアの千本鳥居    開運稲荷社 明神型鳥居 同 一対の神狐像 同 社殿    出世稲荷社 明神型鳥居 同 一対の石灯篭 同 一対の神狐像  同 社殿    繁盛稲荷社 明神型鳥居 同 一対の神狐像 同 社殿   千本鳥居内部 千本鳥居の両脇 一対の石灯篭    奥の宮 同 内部の社殿 同 手水鉢 奥之宮の裏手には、稲荷山と呼ばれる「穴守富士塚」が聳えています。 多くの溶岩のを積み上げられて造営された高さ11mの築山で、手摺付きのコンクリートの階段で螺旋状に上ります。 一段落上った左側に、ここにも多くの境内社が祀られています。 更に上った頂上には「穴守稲荷上社」が鎮座し、その奥には「御嶽神社」が控えています。 御嶽神社では、手前の軾石に跪いて御神石を拝むという説明の通り行いましたが膝が辛かったです。 稲荷山の頂上からは、眼下に千本鳥居や本殿を眺める事ができます。 ぐるりと廻るように階段を下りると、御神砂が頂ける「御神穴」にでます。 私の感じでは、最早富士塚とは思えないですし、最近のWeb解説では「稲荷山」とあり、富士塚の表記は見当たりません。 しかし、頂上に「御嶽神社」を祀り、「御嶽神社碑」など多少の講碑があり、壁面に大量の溶岩を使用しているところは富士塚を意識しているのでしょう。    見上げると稲荷山 登山口 朱の明神型鳥居 一方通行の上り登山道   頂上への階段 周りは溶岩の壁 頂上    穴守稲荷上社 明神型鳥居 同 社殿 御嶽神社碑    御嶽神社 明神型鳥居 同 御神石 同 軾石  同 石灯篭    頂上から 千本鳥居 同 中段の境内社 同 本殿    下り口 下り専用階段 道路より見た稲荷山 「御神穴」には、石祠の周りをかつて奥之宮周辺や築山などに置かれていた神狐像や祠などが集められていて、凛とした空気のある神聖なる空間になっています。 脇には、招福の御利益があるとされる「あなもりの砂」と呼ばれる御神砂が置かれていて自由に持ち帰れます。 御神穴の周りには、神狐像や祠などが集めた「狐塚」と沢山の講碑及び寄贈碑が配置されています。 御神穴の隣には、境内社の「福徳稲荷社」が鎮座しています。    御神穴 同 神聖なる空間 同 一対の神狐像    同 石祠 同 あなもりの砂 狐塚    ------------------------------------------------------- 講碑・寄贈碑 ---------------------------------------------------

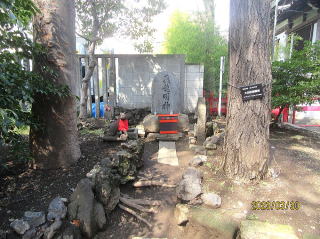

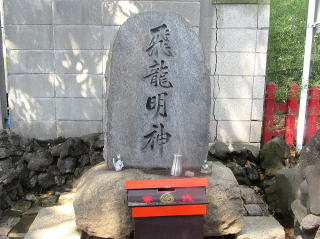

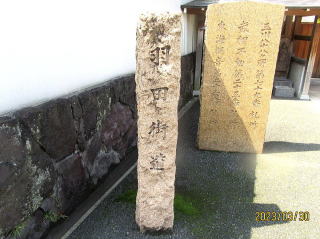

---------------------------------------------------------- 講碑 -------------------------------------------------------    福徳稲荷社 同 一対の神狐像 同 社殿 稲荷山の中段(御神穴・福徳稲荷社の屋上部)には、「築山稲荷社」「幸稲荷社」「末廣稲荷社」「航空稲荷社」の境内社四社が配置されています。 航空稲荷社は、旧ターミナルビルが撤去される際に穴守稲荷社に合祀されています。   稲荷山の中段の境内社 寄贈碑    築山稲荷社 同 社殿 講碑    幸稲荷社 同 社殿 石灯篭    末廣稲荷社 同 社殿 寄贈碑    航空稲荷社 同 社殿 講碑 社殿の正面に伸びる南参道を通って拝観を終えます。 途中に「飛龍明神」と「三猿の庚申塔」、更に鳥居の脇に講碑群が見えます。 南参道の入口には、朱の明神型鳥居が聳え立っています。    南参道 飛龍明神の一角 同 神狐像    同 手水鉢 同 飛龍明神碑 同 三猿の庚申塔    講碑群 ----------------------------------- 同 講碑 -----------------------------------    -------------------------------------------------------- 同 講碑 -------------------------------------------------------  明神型鳥居 東へ、海老取川に向かい進みます。 途中、住宅のお庭に立派なお社が見えました。 突き当りを右折すると天空橋が見るので、橋に向かって川沿いに進みます。 羽田空港天空橋船着場の少し先に、格納庫に挟まれた感じの覆屋が見えます。  東へ向かう    住宅のお庭に立派なお社が 同 五層の石塔と五連の朱の神明型鳥居 同 社殿    突き当りを右折 天空橋が見える 川沿いに南へ    羽田空港天空橋船着場への階段 羽田空港天空橋船着場 格納庫に挟まれて覆屋が 「駅前地蔵尊」です。 京浜急行・東京モノレールの「天空橋駅」の前身の「羽田空港駅」は、この場所にあったようです。 覆屋には、四体の「地蔵菩薩像」が安置されています。   覆屋 同 四体の地蔵菩薩像 コンクリの堤防には、羽田空港沖合移転前に大田区の小学生が描いた「子供達の夢」の絵が並んでいました。 満開の桜を愛でながら、川沿いに南へ向かいます。 一旦海老取川を離れ、グループホームアイケア羽田天空橋の角を右折し、狭い路地を西へ向かいます。 突き当りのマンションの左角に、隠れるように覆屋が見えます。    堤防に子供達の夢の絵 満開の桜 グループホームアイケア羽田天空橋の角を右折   狭い路地を西へ マンションの左角に覆屋が見える 「天明地蔵尊」です。 小振りの「地蔵菩薩像」一体がひっそりと祀られています。   マンションの脇の覆屋 同 地蔵菩薩像 そのまま南へ向かい、弁天橋通りと交差する信号を渡り更に南へ進むと、駐車場の先に朱の鳥居が見えます。    南へ 弁天橋通りと交差する信号を渡る 駐車場の先に朱の鳥居が見える 「藤崎稲荷神社」です。 一対の神狐像が配置されていますが、社殿の内部は不明です。    前景 同 明神型鳥居 同 一対の神狐像  同 社殿 弁天橋通りに戻り、信号を右折し東へ進みます。 ビル建築中の角を左折すると、朱の鳥居が見えます。    弁天橋通りに戻る ビル建築中の角を左折 朱の鳥居が見える 穴守稲荷神社から850mで、羽田七福いなりめぐり(無病息災)の六番札所「白魚稲荷神社」に着きました。 名前の由来は、羽田の漁師たちが初水揚げしたシロウオを奉納していた慣わしからとのこと。 広場にぽつりと、高台の上に納まっている感じの「拝殿」が見えます。   明神型鳥居 手水鉢    高台の上に拝殿 同 拡大画像 拝殿→鳥居をを臨む 弁天様通りを東へ進むと、弁天橋交差点の先に弁天橋が見えます。 弁天橋から、海老取川の対岸に朱の大きな鳥居が見えます。    弁天様通りを東へ 弁天橋 対岸に朱の大きな鳥居が見える  対岸の広場 「穴守稲荷神社旧一の大鳥居(羽田の平和大鳥居)」です。 羽田空港に鎮座した穴守稲荷神社の一の大鳥居だったもので、現在は穴守稲荷神社の管理ではなく国土交通省管理となっているようです。  羽田の平和大鳥居 弁天橋交差点に戻り、海老取川沿いの桜並木を南へ進みます。 川に下りる階段の脇に、五十間鼻無縁仏堂の由来が掲げられています。 ここからは、羽田の平和大鳥居や羽田空港方面・多摩川スカイブリッジが一望できます。 階段を上がると、桟橋の先にお堂が見えます。    川沿いの桜並木 川に下りる階段 羽田の平和大鳥居   羽田空港方面 多摩川スカイブリッジ 「五十間鼻無縁仏堂」です。 多摩川に海老取川が合流する場所に突き出て建つお堂です。 コンクリートとブロック塀で建設された方形の基礎の上に置かれ、満潮時には川中の小島のようになるようです。 多摩川で水難・関東大震災や東京空襲で亡くなり、多摩川河口に漂着した無縁仏を祀る堂です。 お堂には木製の「日蓮上人像」が祀られ、お堂の脇には「地蔵菩薩像」が配置されています。   五十間鼻無縁仏堂 同 拡大画像   お堂内部 同 日蓮上人像   手水鉢 地蔵菩薩像 大きな多摩川沿いに西へ向かいます。 堤防の下方に鳥居が見えます。   多摩川沿いに西へ 堤防の下方に鳥居が見える 「福守稲荷神社」です。 堤防からの階段を下りると、朱の明神型鳥居とその先に社殿があります。    堤防からの階段 朱の明神型鳥居 社殿 更に西へ進むと、公園のような空間に神社が見えます。    川沿いに西へ 神社が見える 玉川弁財天の標記 白魚稲荷神社から600mで、羽田七福いなりめぐり(金運長寿)の別格「玉川弁財天」に着きました。 堤防からの階段を下りると、:境内の右側に「妙力地蔵尊」正面に「玉川弁財天」左側に「水神社」が配置されています。 玉川弁財天は、弘法大師が護摩の灰を固めた御神体を安置する弁天社として祀られ、日本三辨天(厳島神社(広島)・江の島弁財天)の一社とのことですが…?。   堤防からの階段 右側に覆屋   妙力地蔵尊の覆屋 同 拡大画像   玉川弁財天社 同 社殿    水神社 同 神明型鳥居 同 社殿 ここからは、西→北→西→南→西とジグザグに進みます。 まず多摩川サイクリングコースとの分岐路を右へ進み、多摩川から外れます。 二つ目の角を右折し直ぐの三差路を左折して、西へ向かいます。 突き当りを左折し、直ぐの角を右折すると神社が見えます。    多摩川サイクリングコースとの分岐路を右へ 二つ目の角を右折 三差路を左折    西へ向かう 突き当りを左折 次の角を右折  神社が見える 玉川弁財天から750mで、羽田七福いなりめぐり(開運招福)五番札所の「鴎稲荷神社」に着きました。 名前の由来は、鴎を大漁の兆しとして崇めたことからきたとのこと。 鳥居の脇には、羽田でとれた魚などを江戸に運ぶ旧羽田道が通っていたということで「羽田道碑」がありました。 境内の右側には、手水鉢の隣に汲み上げ井戸がある珍しい形式の「手水舎」配置されています。 正面には、朱の二之鳥居の先に「拝殿」、その左隣に境内社の厄除の神様「厄神様」が並んでいます。    明神型一之鳥居 羽田道碑 境内 弘化二年(1845) 造立    手水舎 手水鉢←汲み上げ井戸 手水鉢    明神型二之鳥居 一対の天水桶 一対の神狐像   拝殿 境内社 厄神様 神社前の道を西へ向かい、突き当りを右折します。 向かう先に朱の鳥居が見えます。    西へ 突き当りを右折 サクラ草の先に鳥居が見える 「弥五エ門稲荷神社」です。 名前の由来は、この神社の付近を開発した名主の鈴木弥五右衛門に因むと云われています。 三連の朱の鳥居の先に、金網で保護された「一対の神狐像」が配置されています。    前景 三連の朱の明神型鳥居 金網で保護された一対の神狐像  社殿 そのまま北へ進むと、大田区立羽田小学校に突き当ります。 左折し西へ進むと、首都高速神奈川1号横羽線(都道147号線)の高架が見えます。 高架下は羽田西前公園になっていて、ユニークなデザインの公衆トイレがあったので正直助かりました。 更に少し進むと、左の角に鳥居が見えます。    大田区立羽田小学校に突き当る 首都高速神奈川1号横羽線の高架 ユニークなデザインの公衆トイレ(男女別棟)  鳥居が見える 「松巳稲荷神社」です。 名前の由来は、昔ここにあった松の大木の空洞に住んでいた蛇を祀ったものとのこと。 手入れがされていないようで、朱の明神型鳥居や社殿は色褪せて朽ち始めています。    全景 明神型鳥居 社殿 首都高速神奈川1号横羽線に沿う感じで南へ向かいます。 突き当りの道は、弁天橋から続く羽田街道です。 ここを右折すると龍王院→正蔵院→羽田神社ですが、再度多摩川を見たく左折し南へ向かいます。 首都高速神奈川1号横羽線の高架下を南へ、高速大師橋の手前に江戸末期に穴守稲荷・川崎大師への参拝者達が旧羽田街道を通って利用していた「羽田の渡し」の碑があります。 傍らには、「旧大師橋親柱」や堤防を跨ぐ為の階段が付いた「赤煉瓦堤防」が配置されています。 高速大師橋はリニューアル工事の最中で、6月始めの完成に向けて急ピッチで工事が進んでいるようです。    南へ 突き当りを左折 首都高速神奈川1号横羽線の高架を南へ   高架下を南へ 羽田の渡し辺り   同 羽田の渡し碑 同 解説(裏面)   同 旧大師橋親柱 同 赤煉瓦堤防の一部   リニューアル工事が進む高速大師橋 高速大師橋と大師橋(転写) 高速大師橋に隣接する大師橋手前の羽田第二水門の船溜まりの奥に、赤煉瓦堤防(羽田レンガ堤)が臨めます。 産業道路大師線(都道6号線)が走る大師橋の下をくぐり、直ぐ右折し北に戻ります(羽田街道)。 大田区道主要第102号線が交差する信号を右折し、産業道路の高架をくぐり東へ進むと寺院門が見えます。    大師橋 船溜まり(奥に赤煉瓦堤防) 大師橋の下を右折    区道主要第102号線が交差する信号 産業道路の高架をくぐり東へ 寺院門が見える 鴎稲荷神社から1,200mで、玉川八十八ヶ所霊場80番札所・東海三十三観音霊場28番札所の「医王山龍王院常楽寺」通称:羽田薬師 に着きました。 境内の左側には、「地蔵菩薩像」と真鍮製の「龍吐口の手水鉢」」が配置されています。 境内の右側には、「汲み上げポンプ式の井戸」とその奥に境内社「弁財天社」、更に「道標」か゛配置されています。 「道標」の正面には「従是右 石観音/弘法大師/道」、左面には「従是左 玉川弁財天」、右面には「左 品川道」と陰刻があります。    寺院門 境内左側 石灯篭 同 石灯篭    境内左側 同 地蔵菩薩像 同 手水鉢  本堂    境内右側 石灯篭 同 井戸 同 弁財天社   同 道標 同 左右側面 宝暦六年(1756) 造立 再び戻り産業道路大師線の高架下をくぐると、信号の先に山門が見えます。    高架下をくぐる 信号の先に山門が見える 山門 龍王院から100mで、玉川八十八ヶ所霊場79番札所・東海三十三観音霊場26番札所・武相不動尊霊場25番札所の「喜修山正蔵院了仲寺」通称 羽田不動尊 に着きました。 門前には、「羽田街道碑」「玉川・東海・武相の各霊場碑」及び「三基の石仏の覆屋」が配置されています。 羽田街道碑は「道標」になっていて、右側面には「右 三原 東海道」、左側面には「左 七曲 要嶋」と陰刻があります。  前景    羽田街道碑 同 左右の側面 玉川・東海・武相の各霊場碑   石仏の覆屋 同 三基の石仏    同 念仏供養塔 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 天和三年(1683) 造立 享保十年(1725) 造立 貞享元年(1684) 造立 重厚な「山門」をくぐり境内に入ると、直ぐに「十三層の石塔」が目に入ります。 正面の風格ある「本堂」裏側の墓地の前には、青銅の「水子地蔵像」と「六体の地蔵像を安置する小堂」が配置されています。 駐車場側には、海照殿由緒を掲げる「小祠」が配置されています。    十三層の石塔 本堂前 用水桶 本堂   墓地前 同 青銅の水子地蔵像    同 小堂 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像  海照殿由緒がある小祠 正蔵院を出ると、隣に神社の幟がはためいています。  隣に神社の幟 航空安全祈祷に特化した羽田空港の氏神様「羽田神社」です。  道路から、一之鳥居-二之鳥居-権現造りの「拝殿」が見通せます。    前景 鳥居前 一対の石灯篭 神明型一之鳥居 文政十一年(1828) 造立    境内 →二之鳥居 鳥居前 一対の和風獅子型狛犬 神明型二之鳥居 明治二十七年(1894) 造立    境内 →拝殿 拝殿前 一対の青銅灯篭 拝殿 境内の左側には、「八雲神社碑(羽田神社の前身)」「山灯籠」などの石碑・石塔と祭神にあやかる牛口を置いた「手水鉢」の「手水舎」が配置されています。 境内の右側には、「神楽殿」と「神輿庫」が配置されています。

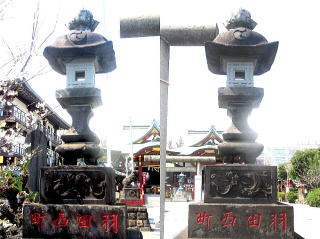

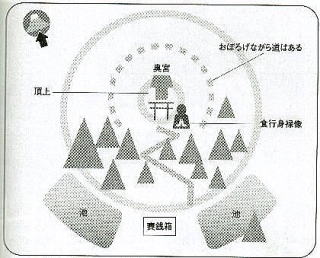

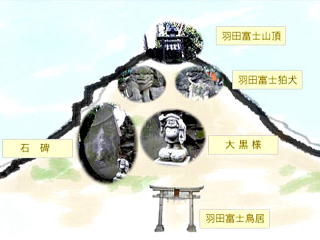

境内の左側 八雲神社碑 山灯籠    手水舎 同 手水鉢 同 牛口    境内の右側 神楽殿 神輿庫 社殿の右側には、金網で保護された「八雲神社之碑(疱瘡神)」と注連縄の「八雲神社扁額」が配置されています。 それに並んで、 「鈴納稲荷神社・日枝神社・増田稲荷神社・羽田稲荷神社」の境内社四社、更に奥に「鳳輦庫」が配置されています。 鳳輦庫の右横には、「三之鳥居」が立てかけられています。木製のため腐食劣化が激しく、ここに移設されたとのこと。  社殿の右側    八雲神社関係碑 同 八雲神社之碑(疱瘡神) 同 八雲神社扁額    鈴納稲荷神社 明神型鳥居 同 手水鉢 同 金網で保護された一対の神狐像  同 社殿    日枝神社 明神型鳥居 同 手水鉢 同 金網で保護された一対の神狐像   同 一対の石灯篭 同 社殿    増田稲荷神社 明神型鳥居 同 手水鉢 同 一対の宗風獅子型狛犬  同 社殿    羽田稲荷神社 同 手水鉢 同 一対の神狐像  同 社殿    鳳輦庫 同 鳳輦 移設された三之鳥居 社殿の左側には、「羽田富士山」の扁額を掲げた鳥居があり、「羽田富士塚」の立て看板が目につきます。 鳥居を潜ると、一対の「天水桶」及び 夫婦和合・夫婦円満・良縁・安産の御利益があるとされる「夫婦擬宝珠」が配置されています。夫婦擬宝珠には願い事を念じながら水を掛けると御利益があるとのことで、たっぷりと水をかけさせて頂きました。    社殿の左側 羽田富士山の扁額を掲げた明神型鳥居 一対の天水桶    鳥居の奥 夫婦擬宝珠 手水鉢 奥の一角は、区内唯一の富士塚で太田区指定有形民俗文化財の「羽田富士塚」です。 頂上までの高さは4mほどですが、山容が整っている塚です。 塚の周りに、多くの「木花講碑」「木花講社先達碑」などが配置されています。 「ご自由に登拝下さい」と掲示がありましたので、険しい登山道を手探りしながら登りました。 塚の一部には富士山の黒ボクが用いられ、登山道には「四合目石・九合目石」が見てとれました。 塚の方々に「木花講中奉納の石碑・石祠」や「食行身禄像」「狛犬」「浅間神社の鳥居」などが配置されています。 ネコの額ほどの頂上には、「浅間神社の石祠」が祀られています。      塚周り 講碑 同 木花講社先達碑 同 講碑    塚の全容 遙拝所 奉献碑    登山道 登り口 石祠・講碑 富士登山五十回記念碑    二基の講碑 四合目石 登山道 四合目辺り    胎内(?) 念仏碑 石祠

九合目石 神明型鳥居 一対の宗風獅子型狛犬    食行身禄像 頂上への石段 頂上 浅間神社の石祠   頂上から 登山口方向 同 下り口方向   下りの登山道 下り口へ 隣りは、羽田神社の元別当寺院です。  隣りは元別当寺院 玉川八十八ヶ所霊場第78番札所・東海三十三観音霊場第25番札所の「常栄山自性院本覚寺」です。 立派な山門をくぐると、境内の左側に「地蔵堂」、正面の「本堂」の屋根に突き出て楼閣風の後堂の一部が見えます(神社の浅間造風)。 本堂の左奥には、大森の弁天神社から移築した大田区指定有形文化財「牛頭天王堂」が配置されています。寺伝によると平治元年築の建物で、羽田最古の寺院となります。江戸時代末期の精巧な建築として価値が高く、軒下には弁財天(天女)と龍の妻飾りが見てとれます。 牛頭天王堂の裏側に二棟の覆屋があり、一つには「水子地蔵像」一つには「二体の地蔵菩薩像」が祀られています。   前景 山門    境内の左側 地蔵堂 弘法大師一千一百年諱供養塔

手水鉢 成田山の石碑 石灯篭   本堂 後堂    牛頭天王社 同 軒下の精巧な彫刻 同 裏面    牛頭天王社の裏側 地蔵の覆屋 同 水子地蔵像    地蔵の覆屋 同 地蔵菩薩像 同 地蔵菩薩像 産業道路大師線を北へ、今回終点の大鳥居駅に向かいます。 途中、ファミレス「ガスト」で40分のランチタイムを取り、正蔵院から650m京急空港線大鳥居駅に着いたのは13時10分でした。    産業道路大師線を北へ 石材店の看板「よし坊像」 ファミレス「ガスト」    早くも石南花が咲いていた 大鳥居交差点 大鳥居駅 今回目的の一つ「穴守富士塚」は、今までの富士塚の概念からは遠いものでしたが、ある意味 穴守稲荷神社ワンダーランドのランドマークとして楽しめました。 もう一方の「羽田富士塚」は、富士塚巡りの最後とあって小型ながら充実していて時間をかけて拝観させて頂きました。 Webサイト「東京の富士塚一覧表」を基に、掲載されている120ヶ所のうち「現存しない・解説板のみ」を除く72ヶ所+他県の富士塚6ヶ所=78ヶ所の富士塚を巡りました。内、59ヶ所の富士塚には、登頂させて頂くことができました。 春うららの中、海老取川→多摩川と桜を愛でながらの4.5Kmのウォーキングは心地よいものでした。 |