| 目黒区庚申塔巡り3 |

| 最後の目黒区庚申塔巡りとすべく、碑文谷・平町・中根・自由が丘地区に分布する5ヶ所の庚申塔を中心に、地蔵及び及び周辺の寺院・神社をマッピングしました。 9時45分に、東急東横線駅学芸大学駅i西口に降りました。 東急東横線の高架に沿って公園通りを南西に向かい、目黒消防団第七分団の角を右折します。 南北に走る碑文谷公園通りの先に、碑文谷公園の杜が見えます。 碑文谷公園角の右側奥に鳥居が見えます。   学芸大学駅i西口 公園通りを南西に   碑文谷公園通り南に杜が見える 碑文谷公園角の右奥に鳥居 学芸大学駅から350mで、碑文谷公園弁天池中の島に鎮座する小さな神社「厳島神社」に着きました。 「神明型鳥居」をくぐると、コンクリート製の朱の「太鼓橋」越しに社殿が見えます。    神明型鳥居 朱の太鼓橋 石灯篭    手水舎 同 手水鉢 社殿 昭和十二年(1937) 造立 碑文谷公園弁天池を眺めながら南に向かうと、東急東横線高架辺りの公園角に地蔵が見えます。    碑文谷公園弁天池 東急東横線高架 地蔵が見える 「碑文谷5丁目の延命地蔵尊」です。   延命地蔵尊 同 拡大画像 東横線の高架下の複雑な大小七差路交差点を東へ向かうと、目黒通り(都道312号線)と交差する田向公園北交差点に出ます。 田向公園を過ぎ更に南へ進むと、寺院の塀が見えてきます。

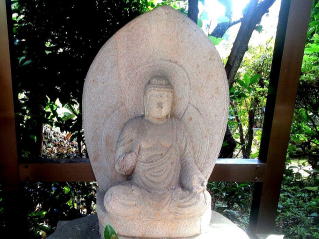

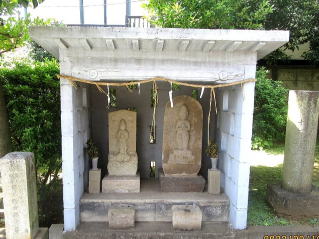

七差路交差点を東へ 田向公園北交差点 田向公園   更に南へ進む 寺院の塀が見える 厳島神社から1,100mで、「経王山文殊院円融寺」に着きました。  円融寺では、「山門→仁王門→釈迦堂→阿弥陀堂」が一直線に並ぶ伽藍配置となっています。 山門を入ると低い竹垣に仕切られた参道が続き、その正面に目黒区指定文化財の「仁王門」が見えます。 両脇に安置されているはずの東京都指定文化財「金剛力士像」は、生憎とお留守でした。 仁王門の右側には、「鐘楼」が配置されて「梵鐘」は国の重要美術品に指定されています。 仁王門をくぐると、境内の左側に大きな石碑の「円融碑」と目黒区指定文化財の「日源上人五重石塔」340枚ほどの板碑を半円墳に並べ中心仏に聖観音菩薩像を頂く「道京塚」「六地蔵像」そして「出世地蔵」「地蔵菩薩坐像の三界萬霊供養塔」「如意輪観音菩薩像」「馬頭観音像」などの石仏が配置されています。 そして、仁王門の正面には、国指定重要文化財で都内最古の木造建築物入母屋造りの「釈迦堂」が見えます。 釈迦堂の後ろ正面に、本堂の「阿弥陀堂」があります。   山門 寺院門碑    低い竹垣の参道 参道 二対の石灯篭 仁王門   鐘楼 梵鐘 寛永二十年(1643) 鋳造    境内の左側 円融碑の覆屋 同 円融碑    日源上人五重石塔 道京塚 同 中心仏 聖観音菩薩像 寛永十三年(1636) 造立    六地蔵像の覆屋 同 左脇に三体の地蔵像 同 六地蔵像    境内の石仏群 同 地蔵の覆屋 同 出世地蔵尊 寛文十年(1670) 造立    同 地蔵菩薩坐像 同 如意輪観音像 同 石鉢 明治二十七年(1894) 造立 宝暦十四年(1701) 造立    釈迦堂前 一対の用水鉢 釈迦堂 釈迦堂横 十三層の石塔    墓所入口 一対の石灯篭 同 一対の水鉢 阿弥陀堂 阿弥陀堂の裏は円融寺幼稚園で、境内は園児の遊歩コースになっているようです。 幼稚園の隣に、「毘沙門天王の小社」とこの辺りに住んでいた白狐を祀った「真公稲荷社」が並んで建っています。 寺院の境内に神社があるのは、神仏習合の時代の名残りのようです。 左側の刈り込まれた垣根の参道を進むと、東門に出ます。   阿弥陀堂の裏 毘沙門天王の小社    真公稲荷社 朱の明神型鳥居 同 朱の神明型鳥居 同 社殿   東側参道 東門 円融寺東門を出て直ぐ右側隣接する目黒区立碑小学校前に、覆屋が見えます。  覆屋が見える ⑮「碑小前の庚申供養塔」です。 かなり新しい「文字塔庚申塔」が祀られています。   庚申塔の覆屋 同 庚申供養塔 昭和三十一年(1956) 造立 小学校の正門の斜め前に、寺院門が見えます。  正門の斜め前に寺院門が見える 円融寺東門から120mで、「法呑山長源院正泉寺」です。 境内の左側に寄棟造り「本堂」があり、その真ん中に「地蔵菩薩像」と「石灯篭」が配置されています。 墓所には、覆屋に保護されている「阿弥陀如来像」と「(六地蔵ならぬ)三地蔵像」が安置されています。   寺院門 本堂    本堂前 地蔵菩薩像 本堂前 石灯篭 本堂前 雨水桶    墓所入口 同 五層の石塔 同 聖観音菩薩像   同 如来の覆屋 同 阿弥陀如来像   同 地蔵の覆屋 同 三地蔵像 暫らく南に進むと、立会川緑道の富士見橋に出ます。 立会川緑道を西へ、大門橋→寺前橋→宮前橋(起点)と進みます。 サレシオ通り・碑文谷八幡通りと交差する変則五差路を左折し、南に向かうと神社の杜が見えます。    立会川緑道 富士見橋 同 大門橋 同 寺前橋

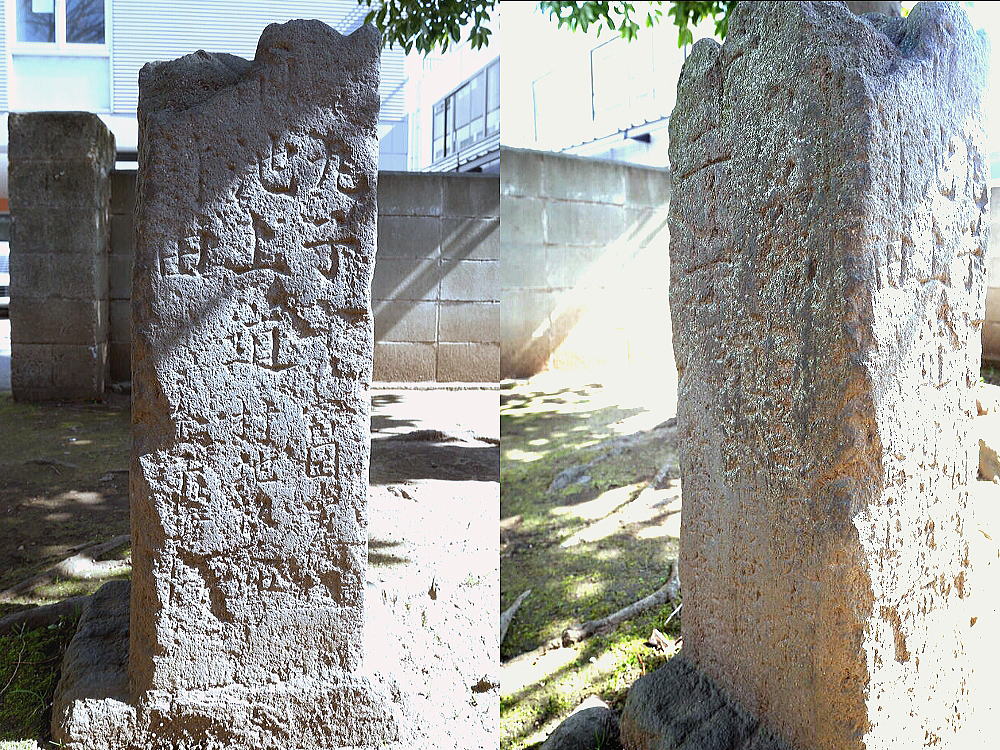

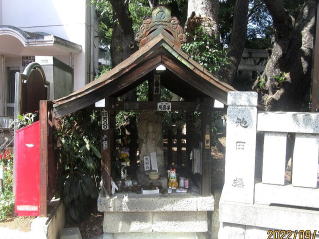

同 宮前橋 変則五差路を左折 神社の杜が見える 正泉寺から400mで、旧碑文谷村子之神集落鎮守「高木神社」です。 境内には、環七道路建設により移設された子ノ神庚申塔と呼ばれる ⑯「高木神社の庚申塔」があります。 道標にもなっていて、北側面の下部には「目黒/仁王尊 道」、東側面には「東 品川/大森 道」、南側面には「南 丸子/池上/新田 道」、西側面には「西 九品仏/二子 道」と陰刻があります。    前景 神明型鳥居 寺院名碑    鳥居脇に庚申塔 同 北側面・東側面 同 南側面・西側面 天明八年(1788) 造立    一対の石灯篭 手水舎 同 手水鉢   一対の宋風獅子型狛犬 社殿 変則五差路に戻り、立会川緑道の碑文谷八幡宮参道を西へ向かいます。 参道には、大きな「神明型一之鳥居」が立っています。    変則五差路 碑文谷八幡宮参道 神明型一之鳥居 同 拡大画像 高木神社から150mで、碑文谷村の鎮守「碑文谷八幡宮」に着きました。 「明神型二之鳥居」をくぐると、右側に「社務所」「村社碑文谷八幡神社碑・碑小学校創立之地碑・日露戦役記念碑等の石塔群」が配置されています石段を上り「神明型三之鳥居」をくぐった参道には、「狛犬」や多くの「石灯篭」などが左右に並んで配置され、右側には「神楽殿」が配置されています。 その先の玉垣に囲まれた石段を上ると、右側に「手水舎」があり「拝殿」に着きます。    明神型二之鳥居 参道 石灯篭 社務所    石碑群 神明型三之鳥居 参道 一対の宋風獅子型狛犬    同 左右に並ぶ石灯篭 神楽殿   玉垣の先に社殿 境内 一対の宋風獅子型狛犬   手水舎 同 手水鉢   拝殿 本殿 拝殿の右側に、何かの文章が彫刻されている石碑「碑文石の覆屋」と境内社の「稲荷社」があります。 この碑文石は、碑文谷の地名の起こりとなったと言われ、中央に大日如来を示す梵字が、左には勢至菩薩を示す梵字が、右には観音菩薩を示す梵字がそれぞれ刻まれているとのこと。    拝殿の右側 碑文石の覆屋 同 碑文石    稲荷社 手水鉢 同 一対の神狐 同 社殿 二之鳥居を南へ、突き当たるの碑文谷八幡通りを南西に向かい、環七通り(都道318号線)と交差する大岡小前交差点を渡ります。 大岡山小学校横の道を南に進み、二つ目の道を右折します。 平町児童遊園の先に神社が見えます。    碑文谷八幡通りを南西に 大岡小前交差点 大岡山小学校横の道を南に    少し出張った角を右折 平町児童遊園 神社が見える 碑文谷八幡宮から900mで、帝釈天を祀る「帝釈堂」です。 ⑰「鉄飛坂庚申塔群(堂内)(境内)」が配置されています。 小窓の間から堂内を覗くと、目黒区指定有形文化財の三基の「板碑型庚申塔」と一基の「題目塔」が収められています。 左から二番目の「板碑型庚申塔」の下部には、帝釈天像が浮彫りされているとのこと。 狭い境内には、「青面金剛像の庚申塔」と道標を兼ねた「庚申供養塔」の二基の庚申塔が配置されています。 道標の正面右側には「右ハ目ぐろミち」正面左側には「左ハ二子の渡し」、右側面には「右ハほりの内/左ハ池上 ミち」と陰刻があります。    帝釈堂 手水舎 同 手水鉢    堂内 同 二基の板碑型庚申塔 同 板碑型庚申塔と題目塔 貞享二年(1685)・明治十四年(1881) 造立 天保十三年(1842)・延宝八年(1680) 造立   青面金剛像の庚申塔 同 拡大画像    庚申供養塔 同 正面左右の拡大画像 同 右側面 文化七年(1810) 造立 帝釈堂前の路は、「鉄飛坂」と呼ばれる急坂です。(下りで助かりました 💛) 鉄飛坂を下り一つ目の角を右折し、ひたすら北へ進みます。 右側を注意しながら進むと、右側の通りの向こうに神社が見えます。    鉄飛坂 急坂を下る 一つ目の角を右折   北へ向かう 右側に神社が見える 帝釈堂から400mで、「桜森稲荷神社」です。 桜森の名前は、かってここに桜が生い茂っていたことに由来するとのこと。 石段を上った鳥居の脇にコンクリート製の小堂があり、二基の庚申塔が祀られています。 ⑱「桜森稲荷の庚申塔」です。 右側の青面金剛像の頭には、蛇を巻いているように見えます。   前景 鳥居の脇に小堂    庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 同 青面金剛像の庚申塔 文化七年(1810) 造立 享保五年(1720) 造立    明神型鳥居 菊鉢 社殿 神社の前の道を西へ進み、目黒区みどりの散歩道 碑文谷・立会川コースを北に向かいます。 途中交差する中根小通りを北へ、都立大学駅方向へ進みます。 都立大学駅を通り過ごし、目黒通りと交差する都立大駅前交差点を渡り、柿の木坂通りを北へ向かいます。 ドミノ・ピザ角の信号を左折し西へ向かうと、寺院が見えます。    神社の前の道を西へ 目黒区みどりの散歩道 碑文谷・立会川コース 中根小通りと交差    中根小通りを北へ 都立大学駅 都立大駅前交差点    柿の木坂通りを北へ ドミノ・ピザ角の信号を左折 寺院が見える 桜森神社から700mで、「小杉山常圓寺」です。 境内の右側には、七面大明神と妙見菩薩をお祀りしている「妙見堂」、向かって左側には「稲荷社」が配置されています。 墓所入口には、広島と長崎の原爆物故者の供養のための二体の地蔵が祀られています。 一体は、顔だけが石にはめ込まれた「被爆子育て地蔵尊」です。   前景 題目塔    妙見堂 堂前 手水鉢 同 一対の石灯篭 寛政十二年(1800) 造立    同 十三層の石塔 同 無縁法界の板碑 同 小さな一対の和風獅子型狛犬   稲荷社 同 内部   本堂前 二基の題目塔と常不軽菩薩像 同 拡大画像   本堂前 雨水桶 本堂    墓所入口 覆屋 同 被爆子育て地蔵尊 同 地蔵菩薩坐像 更に西へ向かうと、また寺院が見えます。 門前80m先に、通りに面して寺院名碑が配置されています。   西に寺院が見える 寺院名碑と路地の参道 常円寺から150mで、「泰陽山霊徳院東光寺」です。 山門の前には、「地蔵菩薩像」を安置する覆屋があります。    前景 門前 不許葷酒入山門 同 寺院名碑 延享三年(1746) 造立   門前 地蔵菩薩像の覆屋 同 拡大画像 境内の左側には、「九層の石塔」珍しい「鬼の寒念仏」「慈母観音像」「切支丹燈籠」などが配置されています。    境内左側 同 九層の石塔 同 鬼の寒念仏    同 石灯篭 同 慈母観音像 同 切支丹燈籠 本堂の左側には、「五輪塔(無縁塔)」「阿弥陀如来像」「五層の石塔「馬頭観世音菩薩像」「六地蔵像」「白山堂」「観音堂」が並んで配置されています。    本堂の左側 五輪塔(無縁塔) 供養塔    同 阿弥陀如来像 石灯篭 五層の石塔   観音の覆屋 同 馬頭観世音菩薩   六地蔵の覆屋 同 六地蔵像    白山堂 同 堂内の木像 観音堂 観音堂右側の渡り廊下をくぐると、直ぐの崖上に「稲荷社」があります。 本堂の裏側には湧水を利用した心字池があり、その周りには沢山の石仏・石灯篭・石塔が配置されています。 中には、「六面地蔵を彫りこんだ石灯篭」「文昭院銅燈籠と思しき石灯篭」「三段組の石灯篭」など大変珍しいものもありました。   渡り廊下 傍に石灯篭    崖上に稲荷社 上り口に六面地蔵を彫りこんだ石灯篭 稲荷社   同 縁台に一対の神狐像 同 五層の石塔    心字池 十三層の石塔 三段組の石灯篭    文昭院銅燈籠らしき石灯篭 石灯篭 吾唯足知の石鉢    ------------------------------------------------------ 如意輪観音像 --------------------------------------------------- 享保四年(1719) 造立    如意輪観音像 聖観音菩薩像 聖観音菩薩像 元禄九年(1696) 造立 宝永二年(1705) 造立

聖観音菩薩像 地蔵菩薩像 天保十四年(1843) 造立 寛永二十一年(1644) 造立 境内の右側には、「鐘楼」「曹洞宗開祖道元禅師像」「羅漢とも異なる石像群」「一石十三佛塔」「七福神像」など玉石混淆の石造物が配置されています。    境内の右側 鐘楼 同 撞鐘 享保二十年(1735) 造立    覆屋に異様な石像群 同 左側の一群 同 右側の一群

青銅の道元禅師像 二基の石灯篭 石灯篭    石造群の一角 同 インド・ガンダーラの彫刻 同 一石十三仏塔    同 石灯篭 同 狸の石像 同 大黒天像と居眠り小僧像    同 聖観音菩薩像 同 一対の獅子型狛犬 同 七福神像    同 石灯篭 同 狸の石像 同 香炉   同 七福神像 同 石灯篭 「本堂」から右手の「庫裏」にかけてもその周辺に、「風神・雷神像」「源頼朝の腰掛石」「阿弥陀如来像」「寿老人像」「不動明王像」など沢山の石造物が配置されています。    本堂前 一対の石灯篭 同 風神・雷神像 本堂   石灯篭 源頼朝の腰掛石    阿弥陀如来坐像 阿弥陀如来像 仲良し像    菊鉢 聖観音菩薩像 河童の石像

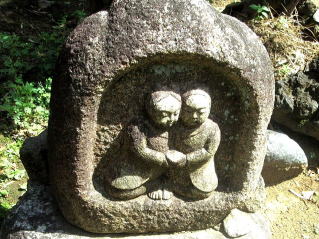

寿老人像 布袋尊像 水鉢    石灯篭 不動明王像 灯篭 竹垣で囲われた庫裏の前庭には、コレクターかと思われるほど沢山の「田の神」や「道祖神」と様々な石造物が所狭しと置かれています。(かく云う私も、相当な田の神&道祖神の愛好家を自認しています。)    庫裏前庭 フクロウのオブジェ 二宮金次郎像    大黒天像 狸の石像 河童の石像 .jpg) .jpg) .jpg) ------------------------------------------------------- 田の神像 ------------------------------------------------------ .jpg) .jpg) .jpg) ------------------------------------------------------- 田の神像 ------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------- 道祖神 -------------------------------------------------------   道祖神 一石二仏像   五層の石塔 石灯篭 更に西へ向かうと、八雲十中通りに突き当ります。 通りを南へ向かうと、鳥居が見えます。    西へ向かう 八雲十中通り 鳥居が見える 東光寺から250mで、旧八雲村鎮守「八雲氷川神社」です。 「明神型一之鳥居」の左脇に覆屋があり、体が痛む時同じ部分を撫でると痛みが治ると信じられていた「くずれ地蔵」と呼ばれる地蔵尊が安置されてます。あまりにも沢山の人に触られて剝落が進み、今の姿になったようです。 長い参道に立つ「明神型二之鳥居」「神明型三之鳥居」の先は、玉垣に囲われた社殿の境内になります。 境内の左側には、「絵馬殿」と連結する「神楽殿」が配置されています。 境内の右側には、四体の石像が支える手水鉢の「手水舎」が配置されています。    前景 明神型一之鳥居 鳥居の脇に覆屋    地蔵尊の覆屋 同 くずれ地蔵尊 明神型二之鳥居    参道に橋の跡 神明型三之鳥居 石段の先に社殿   境内の左側 絵馬殿と神楽殿 絵馬殿の内部    手水舎 同 手水鉢 同 手水鉢を支える石像 安政六年(1859) 造立    一対の宗風獅子型狛犬 拝殿前 雨水桶 拝殿 大正五年(1916) 造立 拝殿の右手から、渡り廊下の下を潜って奥ノ宮へ向かいます。 石段を上り「明神型鳥居」をくぐり参道を行くと、覆屋に癪封じの神として信仰の「御神木のアカガシ」が保護されています。 参道の正面が、境内摂社の「奥ノ宮」です。 奥の宮の右奥に、剝落が進む「青面金剛像の庚申塔」と「板碑型三猿の庚申塔」二基の庚申塔が見えます。 ⑲「大辻の庚申」です。 この二基の庚申塔は、目黒通りと環七通りの交差点辺りの大辻から移設されたようです。    渡り廊下の下を潜って奥ノ宮へ 先に石段と鳥居 明神型鳥居   本殿が見える 覆屋に御神木のアカガシ    参道 一対の宗風獅子型狛犬 社殿前 一対の神狐像 奥ノ宮 社殿 安政六年(1859) 造立    大辻の庚申 同 青面金剛像の庚申塔 同 板碑型三猿の庚申塔 寛延二年(1749) 造立 延宝二年(1674) 造立   小祠 水盤 三之鳥居横の案内板に、金蔵院への矢印があったので西へ歩を進めます。   案内板に金蔵院への矢印 西へ向かう 八雲氷川神社から50mで、もと隣接の八雲氷川神社の別当寺「氷川山金蔵院虚空蔵寺」です。 石段を上がれば直ぐ境内で、左側に「歓喜天堂」直ぐ正面に「本堂」があります。    前景 お堂前 手水鉢 歓喜天堂 大正三年(1914) 造立   青銅の南無大師遍照金剛像 同 拡大画像    本堂前 雨水桶 同 青銅の水子地蔵尊像 本堂 三之鳥居に戻り、道なりに南下します。 途中の目黒区みどりの散歩道碑文谷・立会川コースを渡り、更に南へ進むと目黒通り(都道312号線)に出ます。 目黒通りを南西に向かうと、歩道橋が見えます。 歩道橋先のマンションの脇に、コンクリート製の覆屋が見えます。    道なりに南下 みどりの散歩道碑文谷・立会川コース 目黒通りが見える    目黒通りを南西に 歩道橋が見える マンションの脇に覆屋が見える 「中根西三差路庚申塔」です。 コンクリート製の覆屋には、「青面金剛像の庚申塔」と「馬頭観音像」二基の石仏が祀られています。 青面金剛像の庚申塔には、左側面に「左」右側面に「道」の陰刻が読み取れるところから道標を兼ねていたと思われます。    庚申塔の覆屋 同 馬頭観音像 同 青面金剛像の庚申塔 明治六年(1873) 造立 ≪ここで大きな過ちを・・・疲れていたのでしょう・・・角を回ってそのまま東へ向かってしまいました。 途中で巡拝ポイントを飛ばしたことに気付きUターン・・・往復400mのロスです。≫ 気を取り直して目黒通りを西へ向かい、ガリバー自由が丘目黒通り店の角を左折します。 通りを南へ進むと、左側に覆屋が見えます。    そのまま東へ(Uターン) ガリバー自由が丘目黒通り店の角を左折 左側に覆屋が見える 「九品仏名号題目道標」です。 高台座付丸彫地蔵像塔のようですが、道標になっていて正面に朱書きで大きく「左 九品佛 江」と陰刻があります。    道標の覆屋 同 九品仏名号題目道標 同 地蔵菩薩坐像 寛保四年(1744) 造立 明治十九年(1886) 造立 更に南へ向かい、緑小通りとの交差を左折し緑小通りを東へ進みます。 カトレア通りとの交差を右折し(ここで、先ほどUターンした場所に出ました。)、カトレア通りを南へ進みます。 ヒルサイド通りとの交差を左折し、ヒルサイド通りを東へ進みます。 神社の玉垣の脇に、覆屋が見えます。    緑小通りとの交差を左折 緑小通りを東へ カトレア通りとの交差を左折    ヒルサイド通りとの交差を左折 ヒルサイド通りを東へ 覆屋が見える 「自由が丘熊野神社の庚申塔」です。 剥落が進む「青面金剛像の庚申塔」が祀られています。   庚申塔の覆屋 同 青面金剛像の庚申塔 文政十一年(1828) 造立 金蔵院から2,000mで、谷畑の権現さま「自由が丘熊野神社」に着きました。 「明神型一之鳥居→明神型二之鳥居→朱塗りの両部型三之鳥居→長い石段」の先に、朱塗りの拝殿が見えます。 石段の前には、両サイドに「宗風獅子型狛犬」が配置されています。 境内の左側には、「神楽殿」と拝殿への「朱の渡り廊下」が配置されています。 境内の右側には、「手水舎」が配置されています。    前景 明神型一之鳥居 明神型二之鳥居    朱塗りの両部型三之鳥居 境内への石段 石段前 宗風獅子型狛犬 文政六年(1823) 造立    神楽殿と拝殿への渡り廊下 手水舎 同 手水鉢    拝殿前 和風獅子型狛犬 拝殿 本殿 拝観の右側には、境内社の「伏見稲荷神社」が鎮座しています。 四体の石像が支える手水鉢の「手水舎」が配置されています。   朱の明神型鳥居 朱の神明型鳥居    手水舎 同 手水鉢 同 手水鉢を支える石像 明治四十一年(1908) 造立   社殿前 一対の神狐像 社殿 ヒルサイド通りを東へ進み東急東横線踏切の手前を右折し、女神通りを南西に駅へ向かいます。 駅前のビルの間に、朱の鳥居が見えます。    踏切の手前を右折 女神通りを駅へ 自由が丘駅前 「自由が丘豊川稲荷大明神」です。 現在は社はなく、鳥居のみが残されているようです。   ビルの間に鳥居が見える 朱の明神型鳥居 13時30分、自由が丘熊野神社から300mで、東急東横線自由が丘駅正面口に着きました。 駅の高架をくぐり、東口の飲食街で昼食を済ませてから帰路につきます。  自由が丘駅正面口 目黒区の広報に載っている「庚申塔めぐりガイド」を手掛かりにして、庚申塔巡りを実行しました。 ガイドでは、保存状態の良いものなどを21ヶ所紹介していますが、Googl Mapで調べた庚申塔も巡り歩きました。 目黒区庚申塔巡り(1)では、ガイドに記載の「ひいらぎ庚申」「田道庚申塔」「十七ヶ坂上庚申塔」「ばくろ坂上庚申塔」「藤の庚申」「とちの木庚申」「天祖神社庚申塔」「けこぼ坂庚申塔」「別所坂上庚申塔」9ヶ所のほか、「長泉院門前の庚申塔」を巡りました。 目黒区庚申塔巡り(2)では、ガイドに記載の「宿山の庚申塔」「寿福の庚申塔 」「さわら庚申 」「五本木庚申塔」「清水庚申」5ヶ所のほか、「蛇崩の庚申供養塔」「五本木三丁目の庚申塔」「こぶとり庚申」を巡りました。 今回の目黒区庚申塔巡り(3)では、ガイドに記載の「碑小学校前の庚申塔」「高木神社境内の庚申塔 」「鉄飛坂庚申塔 」「桜森神社前庚申塔 」「八雲神社大辻の庚申」5ヶ所のほか、 「中根西三差路庚申塔 」「九品仏名号題目道標」「自由が丘熊野神社の庚申塔」を巡りました。 「大鳥神社境内の庚申塔」は、江戸五色不動巡り (2)で巡っています。 「緑が丘庚申塔」は、各ルートから大きく外れていましたので企画から外しました。 今回も、迷走を含み7.5㎞ほどを歩破しましたが、年齢的にもっと緩やかな計画を立てる必要が出てきたような気がします。 庚申塔以外でも、「円融寺・東光寺・碑文谷八幡宮・八雲氷川神社・自由が丘熊野神社」では自然豊かな境内で別世界を感じさせて頂きました。 「東光寺」では、初めてお目にかかる「鬼の寒念仏」や様々な形状の「石灯篭」そして趣味の「田の神&道祖神」を沢山拝観し至福の時間を過ごすことができました。 |